![食とフードビジネスの未来を創る[フード・ラボ] by 柴田書店](/images/banner_foodlabo.gif)

書籍のご案内

分類から探す

| 本サイトは個人情報の入力の際には、ブラウザとサーバ間でSSL暗号化通信を行い、入力データの第三者への漏洩を防止し、安全にデータの送受信が行えます。 |

料理とは 発想 ×

〈ある食材のどのような特徴に着目するか〉

動機・狙い ×

〈その特徴をどのように表現しようと考えるか〉

技術・表現方法

〈実際にどのように調理するか〉

料理を論理的に考え、論理的に作る――。

本書には、この、プロの料理人に必要不可欠なテクニックを理解し、高めるためのヒントと具体的手法が詰まっています。

レシピの難易度:★★★

本書は、料理を構築する・組み立てるためのアイデアと考え方がテーマです。

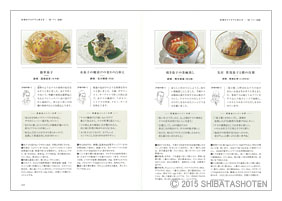

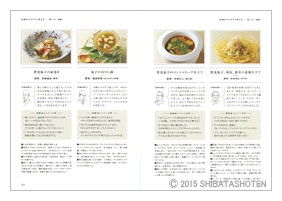

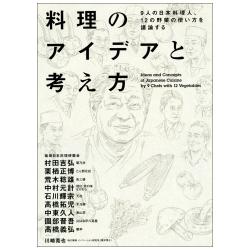

9人の日本料理人からなる「柴田日本料理研鑽会」のメンバーが12の野菜をテーマ食材とし、それらの野菜を使った料理の発想・調理・表現の方法を、試作品を通じて論じた議論をまとめています。

9人の料理人の料理(試作品)と議論を見て、読むことで、彼ら9人――つまりプロの料理人が何を考えて、どうやって料理を作っているのかを理解することができるはずです。

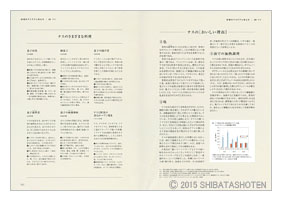

また、本書は月刊『専門料理』の人気連載「京料理のこころみ」をもとに書籍化したものですが、取り上げている野菜や議論の内容について、農学博士・川崎寛也氏(味の素(株) イノベーション研究所)による科学的な解説・見解を新たに加えています。この解説・見解は、12の野菜の食材としての具体的な特性や、うま味成分の効果的な活用法などに言及しており、「おいしさ」を科学的な角度から理解するための知識、情報が盛りだくさんです。

さらに、211〜217ページには「京料理のこころみ」を研究材料とした川崎氏の論文(*)を編集した「日本料理人のデザイン思考――新しい料理の考え方――」を掲載しています。「日本料理人のデザイン思考」は、ある手法を使って料理人の思考過程を「見える化」することで、新しい料理を作るという行為についての理解を深めることをテーマにしており、こちらも日本料理人に限らずオールジャンルの料理人に必見(!)の内容です。

*Kawasaki, H. Kasamatsu C. Nonaka M. Cognitive structures based on culinary success factors in the development of new dishes by Japanese chefs at fine dining restaurants Flavour 4:1(2015)

|  |

【掲載食材】

1 聖護院カブ

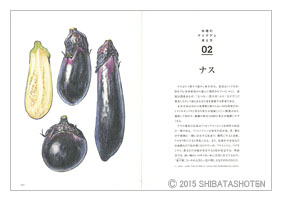

2 ナス

3 トウモロコシ

4 ユズ

5 タケノコ

6 トマト

7 金時ニンジン

8 ジャガイモ

9 根セロリ

10 シイタケ

11 マツタケ

12 ダイコン

【柴田日本料理研鑽会とは】

柴田日本料理研鑽会は1966年(昭和41年)、柴田書店が刊行する月刊『専門料理』誌上で誕生しました。とかく閉鎖的といわれた日本料理の世界に風穴を開けて活性化し、知識・技術のレベルアップを図り、健全なる日本料理の発展に尽くすという主旨のもと、京都の6軒の料理店の主人および料理長で初代研鑽会はスタートしました。

その志を引き継ぎ、1982年(昭和57年)に2代目・研鑽会が、そして2002年(平成14年)に現・研鑽会が結成されました。

|  |

- [担当編集者より]

- 「柴田日本料理研鑽会」の中心メンバーである「菊乃井」の村田吉弘氏は、本書「はじめに」のなかで、次のように書いています。

「(略)現代の料理界にあって、たとえば『従来のやり方が正しい。なぜなら、昔から続くやり方だから』というような盲従する姿勢では、第一線ではもはや通用しません」

研鑽界の面々は日本料理人であり、本書で紹介する料理も日本料理ですが、本書の内容は日本料理のみならず、あらゆるジャンルの料理に関わる料理人のみなさんにとって役立つ内容です。

現代の料理界を生き抜き、次代の料理界を担う料理人のみなさん、ぜひご一読ください。

関連商品

料理のアイデアと考え方2定価2,420円(税込) |

かじゅある割烹定価3,520円(税込) |

板前割烹の先付と酒肴定価3,080円(税込) |

日本料理 前菜と組肴(くみざかな)定価4,400円(税込) |

煮物とみりんの本定価2,420円(税込) |

日本料理店のお弁当定価3,300円(税込) |

やさい割烹定価3,080円(税込) |

焼き物と塩の本定価2,420円(税込) |

」

」 橋拓児(たかはし・たくじ)

橋拓児(たかはし・たくじ)