« 『決定版 レヌ・アロラのおいしいインド料理』 Part 3 | TOPページへ | 『トーキョーバル』 担当編集者より♪ »

2011年09月14日

料理本のソムリエ [ vol.28 ]

【 vol.28】

トウガラシ伝来は日中韓のどこが先?

9月に入っても暑さがなかなか引かないですね。まるで東南アジアみたいな蒸しっぷり。もわっとした風呂場で生活しているみたいです。こういうときは辛いものが一番とばかりに、会社にイスラエル産のトウガラシがもたらされました。じんわり辛いのとパプリカのような味のと2種類、営業部のT君の到来物です。最近イスラエルでサッカーの試合があったっけ?と首をひねりましたが、どうやら今回はただの夏休みのバカンスのようです。

ということで今回はトウガラシがテーマ。海の向こうのとほほな記事をつまみにしたいと思います。ちょっと前、韓国食品研究院は「トウガラシは朝鮮半島に自生していた」という香ばしい(トウガラシだけに?)新説を主張したそうです(4月27日付のexciteニュース“唐辛子は日本から韓国に伝わってきた!? 唐辛子のおもしろ由来”・5月9日付のsearchina“「唐辛子は朝鮮半島に自生していた」韓国人学者が日本伝来説を否定”)。

あいにくハングルが読めないので大きなことはいえませんが、記事を見る限りにおいては、あちらのトウガラシ研究者さんは揃いも揃って漢文を扱うのが苦手のようで、大真面目であらぬ方向に突き進んでいます。韓国では漢字教育が排されて久しいとはいえ、こんなことではご先祖様への冒涜にならないんですかねえ。同研究院の権大泳(クォン・テヨン)博士は、以前もコチュジャンは15世紀から文献に登場しており、この頃からトウガラシは韓国にあったなどと主張しており(2009年2月19日付の中央日報“唐辛子、朝鮮初期にもあった”)、昨日今日で思いついた珍説ではなさそうです。ちなみにヨーロッパに最初にトウガラシをもたらしたのは1493年に帰国したコロンブスだそうですが……。

もっともわが邦の愛国青年におきましても、そそっかしさにおいてはけっして半島の民に負けてはおりません。Wikipediaでは朝鮮の文禄年間に書かれた『芝峰縲絏』に「倭国から来た南蛮椒には強い毒がある」と書かれていると紹介されており、それをそのままコピペして韓国自生説を批判しているHPをいくつも見かけました。まずは落ち着いて芝峰縲絏なる本(?)がどこの所蔵で、そのどのあたりに書いてあるのかを調べてからにしなさいな。反日工作員が仕掛けた釣りかもしれませんぞ。

南米原産のトウガラシがどのようにして東洋世界に広がったかというのは、実はなかなか興味深い話題です。韓国へは日本を経由して伝来したという説はvol.2でも紹介した李盛雨先生が打ち立てたものなのですが、国家の誇りのkimchi(「キムチ」ではありませんよ。発音が違う!とトウガラシのように真っ赤になって怒られちゃいますよ)の主材料が日本伝来などという事実はどうしても認めたくない人たちがいるようです。李先生の衣鉢を継ぐ鄭大聲氏も小社刊『朝鮮食物誌』で、日本経由や中国経由のほか、ヨーロッパから直接もたらされた可能性もあると結論を留保されています。しかし残念ながら当時の宣教師は朝鮮半島では布教活動を行なっておらず、交易船が立ち寄ったという記録もありません。南米の産品の流入は中国や日本が先行したのは明らかです。

それでは中国→韓国→日本というルートはどうかといいますと、中国にトウガラシが伝来したのもかなり遅いのです。トウガラシ抜きの四川料理なんて考えられない気がしますが、一般に食用されるようになったのは清の時代から。中国文献のトウガラシの初出は1591年の『遵生八牋』とされていますが、ここでは「使い古した筆の先みたいな形で、辛い味」の観賞用植物として登場しております。この本は隠逸思想に基づく理想の生活を述べたものでして、養生のための料理も多く紹介されていることで有名なのですが、明代前半の『易牙遺意』のレシピからの丸写しが多いせいもあってか、食材としては出てきておりません。もっともこんな辛いものは養生のためにならん、と無視したのかもしれませんが。

ちなみに日本におけるトウガラシの記録の初出は『多聞院日記』で1593年。要約すると、「コショウの種をもらって植えてみた。ナスの種のように少し平たく、皮は赤い袋で中に種がたくさん入っている。赤い皮の辛さは肝をつぶす。コショウの味でもなく辛いこと類がない」とあり、コショウであってコショウより辛いこれはどうみてもトウガラシのことでしょう(今でも柚子胡椒なんていいますものね)。日本はすでにこの頃、奈良にまでトウガラシの種が普及していて、常食したかどうかは別として、その味も知られていたことがわかります。それにしても興福寺のお坊さんともあろうものが、辛くて刺激的な植物に興味を示すとは。隠逸なんてとてもできそうにないですね。

いっぽう李盛雨氏の日本伝来説は、李氏朝鮮では1614年の百科全書『芝峰類説』が初出であり、「倭国からきたので俗に倭芥子と呼ぶ」とあることからくるものです。また当時の料理やキムチのレシピにもトウガラシらしきものがまったく見当たらないのも状況証拠としています。理性的な判断ですね。なお前述の『芝峰縲絏』は、どこかの慌て者が“ルイセツ”を誤ってワープロ変換したものでしょう。よく見りゃWikipediaに引用されている内容は『芝峰類説』とおんなじです(だいたい「縲絏」=お縄にかける、捕縛するで、書名としてへんてこなことは明白なんですが……)。

こうなると韓民族の自尊心を保つためにはあっと驚く逆説の韓国史、日本や中国どころかヨーロッパも経由しない“韓国自生説”の出番しかありません。アジアとアメリカがつながった氷河期にトウガラシが渡来し韓半島の奥地でひっそりと生き残っていたのか、コロンブス以前に中南米の文明と李氏朝鮮との間にひそかな交流があったのか……。壮大なロマンにわくわくしてきました。マヤ文字はハングルから作られたのかもしれませんぞ。

実はトウガラシの伝播については2009年刊の『キムチの文化史』で佐々木道雄氏が日韓の多くの資料を渉猟しておりまして、権先生らが挙げた文献にもとうに触れております。宣教師のルイス・フロイスが1577年8月10日の書簡で、日本人が喜ぶ品として酢漬けのトウガラシを挙げていることも指摘しています。ただし、残念なことに佐々木先生も日中韓の伝来時期にやたら拘泥しておりまして、隘路にはまっております。そもそも中国の文献には疎いようで、よせばいいのに中国語版Wikipediaを参照して論を組み立てるものだから、先行研究を無視して遠回りしてみたり……。みなさんどうしてこうもWikiが大好きなのかなあ。なお中国ではGoogle同様にWikiも風当たりが強く、国産の「百度百科」のほうが盛んに使われてまして、トウガラシの由来についての記述もこちらのほうが格段に詳しいです。

ちなみに今の中国語ではトウガラシは「辣椒」ですが、昔は「蕃椒」と呼んでおりました。蕃は蕃国、つまり海外から来た食材を指す言葉ですね。それをいうなら胡椒の「胡」も西域を示す言葉ですからまぎらわしい。実際、当時の文献をみると山椒と胡椒と蕃椒がこんがらがって学者の頭を悩ませている様子がわかります。言葉は変化しますからなおのことで、文献で見つけた単語がトウガラシを指すと同定できる確たる証拠が必要です。

たとえば例の韓国食品研究院の権先生は、1489年の救急マニュアル『救急簡易方』に「卒咳嗽、以梨一顆刺作五十孔、毎孔内以椒一粒…」とあり、文中の“椒”にハングルでコチュと注がつけられていたことから、これはトウガラシであると主張します。しかしこの処方箋は結構いろいろな中国医書に載っておりまして、オリジナルはなんと東晋(4世紀)の時代の『肘後備急方』にまでさかのぼれます。そもそも梨に50の穴を空けて1粒ずつ入れるのに使う「椒」というのは、粒の大きさからいって山椒か胡椒あたりが無難では……。事際、明代の『普済方』は同じ処方箋を川椒(四川のサンショウ)と改めておりました。新高にタイ産のプリッキーヌーを刺すのなら、なんとかなるかなあ。あるいは半島の人は中国の医学書に載っていた薬をまちがえて別の国産材料で一生懸命作ってたってことなんでしょうか(それで治るのか?)。権先生がコチュジャンのことだと主張する「椒醤」も、実山椒のペーストか何かと考えるほうが無理がないと思うのですが……。

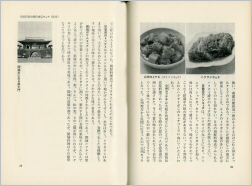

中国の文献にでてくる植物名が自国の何にあたるのかを調べるのは古来より「名物学」といいまして、日本でも韓国でも漢文に堪能だった昔の人の研究のほうが今よりよっぽどまともだったりします。江戸時代のトウガラシ研究で出色なのは、平賀源内の『蕃椒譜』。彼が偉いのはここに挙げたような文献集めだけでなく、当時栽培されていたトウガラシを収集、図解するという自然科学的な視点も備えている点です。中には黄色くて金柑のような姿のものや、ハバネロみたいなベル形のものもありますが、いったいどんな味だったのでしょう。

『平賀源内全集』 より

この資料は源内自筆の稿本が昭和になって発見されて、戦前に完全復刻されている(なにしろ上から紙を貼って加筆した部分もオリジナルに忠実に)ため、今でも見ることができますが、そのオリジナルは戦火を逃れることはできたのでしょうか……。

源内の時代から日本のトウガラシ伝来は諸説ありまして、今に至るまで決定打はありません。そもそも数少ない文献を頼りに今さらどこが先に伝来したかを取沙汰したところで、サッカーの試合を韓日戦と呼ぶか日韓戦と呼ぶかのようなもので、さほど建設的とは思えません。多少前後するにせよ日中韓ほぼ同時期に広まったと考えてよいでしょう。実際遺伝子的には三国のトウガラシはかなり近い関係にあるそうです(『トウガラシ 辛味の科学』)。つまらない家元争いのエネルギーはもっと別のところにふりむけてほしいものです。

というのも、世界全体を見渡しても、トウガラシは短期間で一気に広まったようなのです。『世界を変えた野菜読本』を開くとサハラ砂漠以南のアフリカに普及したのが1500年代前半で、インドで数種類のトウガラシが栽培されたのが1540年代とあります。ドイツの植物学者フックスはトウガラシをインドペパー、イギリスのジェラードはギニーペパーとして紹介しており、スペインから東向きに伝わったのではなく、インドやアフリカから逆戻りしたことがわかります。一方、ハンガリーのようにトルコ帝国から伝わるケースもあるようです。こうしてみると16世紀後半が転換期のようでして、あっという間にグローバル化。東アジアの端っこレベルではなく、世界規模で研究したらさぞや面白そう。もっとも各国の文献に通じていなければならず、学際的な大プロジェクトになりそうですが。

既刊の『トウガラシの文化誌』は著者がインド生まれということもあって広く世界に目配りされており、タバスコなども含めていろいろな薀蓄が語られています。また日本の歴史・民族学者たちが結集して自分の研究対象地域のトウガラシの使い方を紹介する『トウガラシ讃歌』は、ありとあらゆる地域(なにせ中南米やヨーロッパはいわずもがな、トルコにアラブ、西アフリカにエチオピアにタンザニア、フィリピン、ネパール、ブータン、チベットまで)の使用法が登場いたします。しかし両書とも惜しいことに、伝播の過程とその影響、つまりトウガラシ渡来以前と以降で食文化がどう変わったのかがよくわかりません。

やれ「中国4000年の味」だとか、「舌は三代」などといいますが、とんでもない。いいとなったら未知の食材でもまたたく間に広がり、それまであった味の体系そのものまで変わってしまう。そこが面白くもあり、知りたくもあります。人間はそれだけ柔軟性を持っている。となると料理は今現在も、刻々と姿を変えていることでしょう。

投稿者 webmaster : 2011年09月14日 10:03