« 『スイーツをネットショップで売りたいあなたへ』 | TOPページへ | 『使える魚介レシピ』 »

2013年04月30日

料理本のソムリエ [vol.55 ]

【 vol.55】

戦後強くなったのは前菜と松花堂弁当志向

前回、前菜の話をするはずが、山内金三郎のほうにぐいぐい反れていってしまいました。最後の最後でようやく戻ってきたぞお、というところで終わりましたので、続きです。

魯山人の前菜は、器ひとつとっても特徴的です。彼が使ったような四角四面な陶器というのは、さらにさかのぼると尾形乾山に行き着きまして、器を色紙や短冊に見立て、乾山はそこに絵や書の筆をふるっています。しかし縁が欠けやすいので、作り手としても使い手としても経済面からいうとあまり歓迎したくない器形です。

また4つの皿を組み合わせるというのも、なかなかに異端児。日本料理では盛り付けは奇数に揃えるのが一般的でして(2は別ですよ)、それが証拠に前回紹介した『あまカラ』の吉兆の前菜もあえて偶数を避けています。

前菜 吉兆

餅の花 川海老照焼

みしほ胡瓜

こがねいか

うに餅花

橙 すゞ子

割 かす漬

さん

しょ

五種 兵庫やきぬき

さか 海老塩焼

な 松葉かれ

寒もろこ

やはらか煮

金柑甘煮

膳松花堂好

松花堂と印が捺してある縁高の右上のコーナーに盛り付けられているのは、川海老照焼、味塩胡瓜、黄金烏賊、雲丹餅花を柳らしき枝で串刺しにしたもの。正月の餅花に見立てた演出ですが(どうにも長くて真四角の空間にはちょっと納まりが悪いです)、料理は4種類なのに、わざわざ海老だけ2尾用意しまして、合計5つを刺しています。

左上にはすず子(いくら)の粕漬を盛った割山椒形の橙釜。そして右下には兵庫産の焼き抜き(かまぼこの一種)、海老塩辛、金柑甘煮の3種類、左下には寒もろこ柔らか煮、松葉かれいの2種類を盛っているのですが、献立上は3+2の5種肴と称しております。

ところが魯山人の前菜のほうは4(死)に通じる数を選んでおり、ちょっと違和感があります。これは何でも“対”にしたがる中国人の好みです。それもそのはずで、彼はデビュー当初、中国料理のよさを日本料理に取り込むというのがウリでした(これも前に書きましたね)。なにせ自分の発明した鯛料理に「白汁魚王」って名づけちゃう人ですから。和食と中華の折衷なんて、今でいうフュージョンの元祖ですな。

魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。

魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。

<星岡茶寮の料理内容も、料理主任だった武山一太の回想談によれば、「やはり、中国風の料理でした。大体ね、中国料理から始まったんですよ。中国へ二度も三度も行っているでしょう、で、現地を見ているからね。それでフカのヒレだとか、キンコだとか、スッポンだとかね……」ということで、いわゆる“中国かぶれ”の一時期があった。のちには変貌して中国料理は嫌いだとは言うものの、当時は「中国なら牢屋でもいいと思ったことがある」というくらいの惚れ込みようだった>

この武山氏の発言はもともと『別冊太陽 北大路魯山人』(1983)に収録されているものなんですが、世に広まっていた魯山人のイメージと合わないせいか、その後の平野氏はこの件を声高に語ることはありませんでした。おかげさまで最近の不勉強なくせにお説教臭い魯山人マニアたちにいたっては、こんなこと夢にも思っていないでしょう。

百聞は一見にしかず、ここで実例を挙げておきましょう。この間、大日本水産会の機関誌『水産界』の中で見つけた大正12(1923)年4月25日の「美食倶楽部」での献立です。会長、常務理事、水産講習所所長を迎えた宴席なので、魚づくしではありますが。

食単 四月念五日晩

一、小菜六珍 海鱧(はも)嫩芋、絲豆、仮西施舌(赤貝)薄醃鱒(ます)温魚(いわし)

一、餅鯨汁椀(鯨のおばけ)

一、大真歯(かれひのせびれの肉)

一、比目扁魚酒洗(かれひ)

一、腐脳羹(白子) 一、海鷂半汁(あかえひ)

一、白汁魚王(鯛) 一、碧緑魚炒製(べらの天婦羅)

一、蒪菜椀 一、食後珍果及飲料

ね。やたらむつかしい漢字だらけで中国料理のメニューみたいでしょ? 献立ではなくて「食単」っていうのがそのまんま中国流だし。調理法までもがどこまで中国風だったかはわかりませんが、当時の魯山人の料理を食べた人の感想に、国際的だ、長崎料理みたいだと書かれていたのはむべなるかな、であります。

こうしてみるとマスとタイはともかくとして、4月のハモやベラは時季がちょっと早いですねえ。それどころか食後の果物はスイカにブドウにビワにミカン、漬物はウリ、キュウリ、ナス、細根ダイコン、菜などの温室早成ものが用いられていました。初期の魯山人は味の素も使ってますし、世間様が思っていらっしゃるのとはだいぶ芸風が違います。

おっと、それはともかく、この献立の最初に出てくるのが「前菜」ではなく「小菜」と書かれているのにご注目ください。これまた、まさしく中国料理の呼び方ですね。4種類ではなくて6種類ですが。魯山人のこの時季の献立では小菜が12種類というのもありまして、やはり偶数に徹しています。

その後、魯山人の料理は中国色が薄まるとともに、オードブルの訳語の「前菜」が用いられるようになります。

<先づ最初に前菜と申すのを、出しますが、これは関西でやつてをりますつきだしと云ひますもので、東京では以前にはなかつたものであります。私共は美食倶楽部と云つた時代から、関西のつきだし風のものを前菜、又は小菜と呼んでやつてをりますので、東京の料理で前菜を付けましたのは、私共をもつて嚆矢と云ふべきと存じます。

関西のつきだしはほんの一品でありますが、例へば普通ならばゑんどう豆とか上等になりますと、カラスミとか、一品出すのでありますが、私共の前菜を作る趣意は、別に前菜といふ料理をつくるのではなくして、料理をした色々の材料の端切、残りものをうまく利用して、風情あるものに、之を最初に供しますればあとの料理を供するのにゆとりが出来るといふやうな便宜もありますし、之は、もともとロシヤなどでやつて居ります一般欧州の料理でもさうですが、その風習を取り入れて、純日本風にやつて見ましたものです>

これは昭和8(1933)年10月29日の「第二回日本風料理講習会」での魯山人の講演の筆記でして、自分が前菜を普及推進してきた第一人者と自負しておりました。

ちょうど同じ頃の『日本料理研究会会報』(昭和8年10月号)の座談会では、日本料理で「前菜」が広まり始めたころの混乱が見てとれます。

小林清次郎 近頃前菜と云ふ言葉が流行るが何処から出たか。

渋谷利喜太郎 前菜は四なら四、五なら五残つて居る、それが前菜である、五なら五残つて居る、後にさかなが十色出るといふし、それで以つて最初三つ出て居ると後六品出ると言つた具合……。

小林梅吉 卓袱から出たらしい、卓袱の方で前菜と云ふことがある。

小林(清) 詰り前菜と云ふと日本の言葉ですね。

小林(梅) さうです。

渋谷 長崎が先ですね。

渋谷利喜太郎は戦前の東京の日本料理界の重鎮なのですが、ちょっと説明がわからない。前菜が4品(偶数ですね…)出ると残りの料理は4品ある合図という意味なのでしょうか? それとも倍になる決まりで、最初に3品出ると残り6品ってことなんでしょうか??

これまた重鎮の小林梅吉は渋谷翁の説明を軽くスルーして、卓袱(しっぽく)料理から来たものと言っています。渋谷翁もちゃっかり尻馬にのっておりますが、卓袱料理で出てくるのはやはり「小菜」であって、前菜ではありません。このクラスの料理人さんとなると「知らない」とは言えず、困ってしまったのかもしれませんね(笑)。研究会理事の小林清次郎氏は、恐らく洋食のオードブルとの関係が知りたかったのではないかと思うのですが、日本の言葉と聞いて安心したようです。

小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。

小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。

ただし魯山人もいうように、関西にはもともと豊かな「突出し」の文化がありまして、さまざまな料理が考案されていました。大阪の日本料理の職人の団体である「京繁」は大正11(1922)年に『浪花料理集突出号』を出版しておりまして、昭和に入ったのちも改訂新版を出しておりました。

また料理人さんに聞いた話ですが、魚すきで有名なミナミの「丸萬」では、入れ込みの席(小上がりに並べられたちゃぶ台で、複数のグループ客が食事するスタイルのことです。そば屋や居酒屋さんによくありますよね)に、突出しを入れた手提げを持った店員が回って、好きなものを選んで取ってもらっていたそうです。まるで香港の飲茶みたい。

一方戦前の関東の料亭はといいますと、お通しとしては「座付吸い物」や「座付き菓子」なんてのが普通でした。席についたらまずは、ちょっと汁気のあるものや小さなお菓子でお腹を落ち着かせてもらうというものです。酒呑みの人は食事前に汁だの菓子だの食えるかいっと思うかもしれませんが、そもそも料亭は酔っ払うための場所ではないという考えが背景にあるのかもしれません。

こんなふうに突出し=前菜の提供スタイルにもいろいろあったわけですが、戦後は華やかな盛り込みで提供することが多くなりました。魯山人が言っておりますように、最初に作りおきの料理を組み立てるだけで済む前菜を提供しますと、続く料理を作る時間をかせげます。ですから突出しは数が多いほうがあとあと楽なんですね。

先ほど細かく見てきた昭和27(1952)年の吉兆の前菜なんですが、塩辛と金柑だなんて甘いものと辛いものが同居しています。前回紹介した昭和11(1936)年の大阪毎日新聞では日本料理は一品主義、いろんな味が盛り込まれるなんて眼移りしてしまってぶち壊しとまで言っていた湯木氏が、この頃にはオードブル盛り合わせ派に宗旨変えしています。

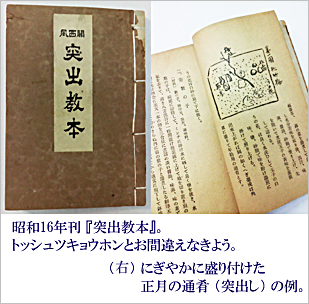

湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。

湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。

しかし、それ以上にこの可愛らしい料理に心を奪われたのはご婦人方だったと思います。戦前の料亭を利用するのは旦那衆で、接待や宴会の席と相場が決まっていましたが、戦後は昼に集まって食事をする婦人グループという新客層がぐんぐん台頭してきました。戦前、ご婦人同士の食事といえば、そばや甘味屋、百貨店の食堂あたりがお決まりだったのが、外食産業の大革命であります。

松花堂弁当だってこの流れが生んだものですよね。恐らくは大正から昭和にかけて流行した大寄せの茶事(たくさんの出席者を集める、形式にとらわれない茶事)で、昼にたくさんの料理を出す知恵として点心を弁当形式で提供する方法が考え出され、それが戦後の料理屋の昼営業の定番商品となったのではないでしょうか。

そもそも松花堂弁当の画期的な点は、4つの仕切りの中に器をはめこむことにあります。通常は4箇所ともではなくて、そのうちの2箇所くらい。器のはまってないところは汁気の出ない焼物や、「物相」という型で押し固めた御飯を入れたりします。

これはよーく考えると変なことなのです。松花堂弁当は枡の一部は直接料理を盛る食器として使われ、一部は食器をはめる容器であるという、不思議な使われ方をしています。

日本料理の盛り付けは、食器の上に食器をのせることを嫌います(最近は平気でやっている人も見かけますが、昔気質の料理人さんに怒られますよ)。だからわざわざ先の吉兆の前菜みたいに橙や柚子で釜を作るのでありまして、もし器を使うのでしたらせいぜい「つぼつぼ」といって、ごく小さい壺型の器に珍味を入れて縁高や平皿にのせるくらい(それも本来は、下に葉蘭や塩なぞを敷きます)。器の上に器をのせると安定が悪いし、高台の造りによっては傷をつけかねません。折敷だって塗りのものは布を張ったりして耐久性を高めていますよね。

ところが松花堂弁当は平気で器をはめ込みます。温かくて汁気のある煮物と冷たい刺身を一緒に提供するのに便利なうえ、あらかじめたくさん盛り付けておいて、一気に組み合わせて提供することができます。おせちと一緒ですね。まあvol.51で述べたように上げ底になるうえ、見栄えもよくなるんですが(笑)。

「弁当」といっても汁気があるうえに器がはまっているぶん重いので、幕の内のように持ち歩きができるわけではありません。ワンプレートランチとでもいうべきで、一品出しをせずとも会席料理をセンスよく提供できる。松花堂の器は八幡で生まれたものだとしても、松花堂弁当という提供スタイルを完成させ、普及させたのは湯木氏だとしたら、これだけで立派な功績だと思うんですけどね。事実をきちんと検証のうえ、顕彰してしかるべきでしょう。

投稿者 webmaster : 2013年04月30日 18:13