2016年01月27日

料理本のソムリエ [vol.68]

【 vol.68】

大根もちがもち米から作られないわけ

ほぼ10カ月ぶりのブログ更新です。まだ続くむね、予告しておいて本当によかったです。このまま社会からひっそりフェードアウトするところでした。なんだか不定期掲載の漫画みたいになってきましたが、100話まで書きたい気持ちとネタの在庫はあるんですよお。あとは時間と根気だけ。オラにみんなの元気を分けてくれ! いくつ書けるかどうかわかりませんが、どうか今年も見捨てずよろしくお願いいたします。

さて私の正月ですが、今年は昆布と鰹節をえいやっとおごりまして、本気の一番だしを引いて雑煮を作ってみました。ただし、もちは当ブログ同様に昨年からの繰り越しでして、11月に賞味期限がきれたもの。昨年はついハッスルして自分でもちを搗いちゃったので(vol.66参照)、買い置きが余ってしまいまして。ちなみに一昨年は黒豆を炊きまして、その前の年は栗の渋皮煮でした。

毎年ひとつだけ日本文化継承の、一点豪華主義です。

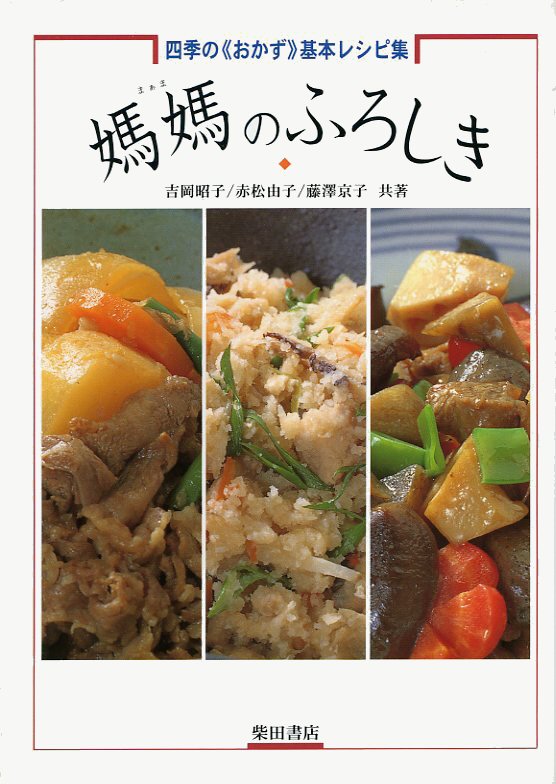

一昨年の黒豆の蜜煮やその前の渋皮煮は小社刊『媽媽のふろしき』のレシピを参考にしてみました。この本は、著者である料理研究家の女性たちが“娘時代に親しんだような活字中心のレシピ本を現代に”というコンセプトで作られた文字本でして、「プロセスやできあがりの写真がなくても、なんとかなるさ」という前向きもしくはおおらかな向きには結構便利。365日のおかずを提案するものですから、掲載レシピ数が多くてとくに和風の料理が充実しています。

ですが、タイトルでちょっと失敗しておりまして。媽媽(まあま)は中国語の「お母さん」のことなんですが、まず日本人には読めませんし、わかりません。おまけになんだかエッセイ風で、このタイトルではレシピ集だと言われてもぴんときません…。

そもそも「媽媽のふろしき」とは、中国で立春のときに食べる春餅(チュンビン)をアレンジして命名した著者たちのオリジナル料理だそうです。そりゃ何だかわかるわけないわなあ。

日本だと立春の前日に食べる料理は太巻きってことになっちゃいましたけど(vol.65参照)、中国料理だって“年中行事との密接な関わり”はちゃあんとありまして、世界無形文化遺産である和食の専売特許ではありません。

春餅は“春の餅”と書きますが、日本人の想像するもちではなくて、小麦粉を溶いてクレープ状に広げて焼いた「ビン」のことです。細く切った肉やもやしの炒め物、あぶり焼いた肉などの具を包んで食べます。北京ダックもこれで包んで食べられることから、最近は日本の餅(もち)と中国の餅(ビン)が別物であることは、広く知られるようになってきましたね。

それじゃあ、中国にはいわゆるもち米から作るびよーんと延びるもちはないのかしらといいますと(もちもちややこしいので、以後はもち米は「糯米」と書きましょう。そんでもって日本の餅は「モチ」といたします)、辺境の雲南地方のほうで見られることは前回お話した通り。これはちょっと特殊な少数民族の食品ですが、もっと一般的なものとしては「年コウ」っていうのがあります。こちらは春節に食べるものという点でも、日本のモチとよく似ております。春節は、立春とちょっと混同しちゃいそうですが、旧暦の正月のこと。太陰太陽暦ってややこしいですねえ。

さて、ここまで書いておおいに弱ったのですが、このブログ上では書体の都合上、コウという漢字を示すことができません。へんは米へん、つくりは羊の下にレッカ(点4つね)を組み合わせたやつ。「窯」という字から穴かんむりを取った形なんですが、わかるかなあ? ああまどろっこしい。左の写真を見てください。ちんすこうの「こう」はこの字を書きます。写真の製品では達筆で、レッカがシタゴコロみたいで米へんに「恙」みたいに見えますが。ちなみに恙の音読みは「ヨウ」、訓読みは「つつがない」。前々回のしょっぱなのあいさつは伏線だったわけですぞ(嘘)。

さて、ここまで書いておおいに弱ったのですが、このブログ上では書体の都合上、コウという漢字を示すことができません。へんは米へん、つくりは羊の下にレッカ(点4つね)を組み合わせたやつ。「窯」という字から穴かんむりを取った形なんですが、わかるかなあ? ああまどろっこしい。左の写真を見てください。ちんすこうの「こう」はこの字を書きます。写真の製品では達筆で、レッカがシタゴコロみたいで米へんに「恙」みたいに見えますが。ちなみに恙の音読みは「ヨウ」、訓読みは「つつがない」。前々回のしょっぱなのあいさつは伏線だったわけですぞ(嘘)。

ちんすこうとモチとではずいぶん印象が違いますが、コウ(仕方ないので以下はカタカナで示します)は粉から作る固めた食品のことを指す漢字だからでして、中国語での発音は「カオ」になります。

そもそもコウは米で作られることが多くなったので米へんを当てられましたが、元をただせば食へんでした…って、これまた表示できません(泣)。仕方ないので今度はこちらの画像を。またまた沖縄物産店で見つけました。「豆腐よう」の「よう」にこの字が使われてました。

そもそもコウは米で作られることが多くなったので米へんを当てられましたが、元をただせば食へんでした…って、これまた表示できません(泣)。仕方ないので今度はこちらの画像を。またまた沖縄物産店で見つけました。「豆腐よう」の「よう」にこの字が使われてました。

「コウじゃなくてヨウじゃないのさ」、と思われるかもしれませんが、コウと同じく粉菓子の意味で食へんに恙って書く例もあるそうです。こちらの場合はまさしく音読みはヨウです。

それよりも、なんでトウフヨウにこのコウの字を当てるのかが、よくわかりませんでした。粉菓子みたいな形だから?と思ったのですが、豆腐ってもともと四角いものねえ。ちなみに中国では麹で発酵させた豆腐は「腐乳」と申します(vol.16参照)。食へんに恙って書くつもりが達筆すぎてこんがらがっちゃったんですかねえ。

なおコンビニやスーパーで売っているマーラーカオの「カオ」は米へんのコウの字を書きます。「マーラー」のほうは「麻辣」じゃなくて(甘いもんねえ)、「馬拉」でして、マレーシアという意味です。マレーシアにはこういう蒸しパンみたいなお菓子があるのかしら。お隣のインドネシアには和菓子のかるかんみたいにもちもちした、ボル・ククス(ボルは菓子で、ククスは蒸すという意味)というのがありますが…。

また台湾屋台料理の大根もちも、「蘿蔔カオ」と書きます。小社刊『食在台湾』によりますと、本場の大根もちは「在来米」と呼ばれるインディカ米から作るようです。まずひと晩水に浸けて水挽きしたどろどろの生地を作りまして、炒めた大根のせん切りや干し海老などの具を混ぜます。これを型に流して蒸し固め、提供するときに鉄板で焼くのです。

また台湾屋台料理の大根もちも、「蘿蔔カオ」と書きます。小社刊『食在台湾』によりますと、本場の大根もちは「在来米」と呼ばれるインディカ米から作るようです。まずひと晩水に浸けて水挽きしたどろどろの生地を作りまして、炒めた大根のせん切りや干し海老などの具を混ぜます。これを型に流して蒸し固め、提供するときに鉄板で焼くのです。

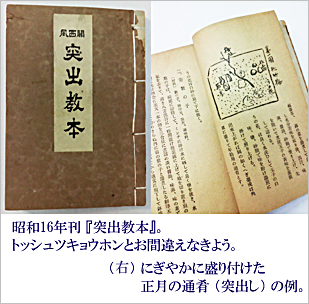

蘿蔔カオは形がモチみたいな米料理だから日本では「大根もち」と呼ばれて、広く親しまれていますが、台湾には「猪血カオ」という強烈なものもあります。「猪」とありますが豚のこと(中国語では豚は「家猪」ですので)でして、ひと晩水に浸けた糯米に豚の血を混ぜて、型に流して蒸したものです。

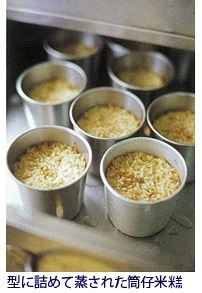

ほかには「筒仔米カオ」という、筒型に糯米を詰めて蒸し上げたおこわ料理もありまして、カオといえば四角いものだと思っていた私はびっくり。

ほかには「筒仔米カオ」という、筒型に糯米を詰めて蒸し上げたおこわ料理もありまして、カオといえば四角いものだと思っていた私はびっくり。

コウ(カオ)という字が示す概念はすごく広くて、ちんすこうやマーラーカオのように小麦粉から作られるコウもあれば、インディカ米で作られるコウもありますし、粉を使わなくても今ではコウの仲間なんですね。大陸ではアイスクリームだって「雪コウ」って言ったりするものね。

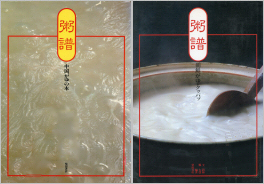

さてさて、話を戻して「年コウ」なんですが(なんかこう書くと囲碁の万年コウみたいだなあ。漢字カタカナ交じりでどうも座りが悪くて申し訳ありません)。「年年高」=「年々上っていく」というおめでたい文句と発音が同じなので、縁起物とされています。ただ、日本人にはあんまりなじみがないので春餅より知名度はぐぐっと低いです。だいぶ昔の本ではありますが、サントリー学芸賞を受賞なすった『中国料理の迷宮』には、年コウを回族の食べものって書いてありまして、タイトルに恥じない迷宮っぷりに仰天したものです。

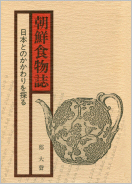

まあ、かくいう私も年コウってどうやって作るかまでは知りませんでしたが、3年前に、この年コウを扱った中国書の和訳が出版されました。原題は『慈城年コウ的文化記憶』(ただし中国の出版物だから字は簡体字です)なんですが、翻訳版ではマイナーな漢字を本のタイトルに使うとどっかの会社のレシピ本の二の舞になりかねませんので、『中国慈城の餅文化』とされておりました。

著者は年コウが春節に食べるものであり、原料に糯米が使われることから、日本のモチとの共通点に着目しています。なるほど慈城の年コウは真っ白で、四角く固めてあってちょっとモチと似てますね。この本、図版が豊富で、日本ではあまり知られていない中国の民俗文化に触れることができるのが貴重です。

ただこれを読むとモチと年コウには共通点もあるけれど、相違点もかなりあることが浮かび上がってきます。慈城の年コウも横杵で搗くのですが、糯米を水に浸してから搗き、粉にしてから型に入れて蒸し固めるんです。どうも日本人の感覚からいうと、米粒を蒸してからぺったんぺったん搗かないとモチと言えない感じがします。糯米を臼で水挽きして粉にしたものは日本では白玉粉。白玉団子はつるんとした触感でおいしいのですが、モチとはちょっと違う気も…。

日本の場合、慈城の年コウのような米粉から作る食べ物は古くは「しとぎ」といいました。今やほとんどなじみがありませんが、法政大学出版局の『もち』によると、東北地方の北部では日常食で、いろりで表面を焼いてから熱い灰に突っ込んで蒸し焼きにして食べていたそうです。

かたや南に目を転じますと、沖縄の「ムーチー」もまた糯米の粉から作られます。どんな味なんだろうと思ってちんすこうと豆腐ようを購入した上野の沖縄物産店で探したのですが、扱っておりませんでした。うーん残念。

ムーチーは発音通り「餅」と書きますが、搗くのに横杵は使わず、旧暦の12月8日に食べられるとか。この日は中国でいう臘八節。中国では「臘八粥」という穀物入りの甘いお粥を食べますね。また沖縄ではご先祖様を祭る4月の清明祭(シーミー)でもヨモギ(フーチバー)を入れたフーチムチが欠かせないそうです。

沖縄に近い台湾でも、清明節にヨモギのペーストと糯米を練ったモチをお供えすると『食在台湾』にありまして、よく似た習俗です。ただネットを検索してみますと、この日に「潤餅」(ルンビン)を食べる地域もあるようです。潤餅は、具をクレープ状の生地で巻く「春餅」によく似た料理。さあ、またわからなくなってきたぞ。大陸から来た外省人の人たちが持ち込んだものなのか、昔からあるものなのか…。

沖縄に近い台湾でも、清明節にヨモギのペーストと糯米を練ったモチをお供えすると『食在台湾』にありまして、よく似た習俗です。ただネットを検索してみますと、この日に「潤餅」(ルンビン)を食べる地域もあるようです。潤餅は、具をクレープ状の生地で巻く「春餅」によく似た料理。さあ、またわからなくなってきたぞ。大陸から来た外省人の人たちが持ち込んだものなのか、昔からあるものなのか…。

なお、日本の草モチの作り方には蒸した糯米にヨモギを入れて搗き混ぜる方法と、上新粉で作る方法とがあります。おおそういえば、上新粉はうるち米を水でふやかして柔らかくしてから粉にしたもので、糯米じゃありませんぞ。柏モチもそうですが、普段意識していないだけで、意外とうるち米から作るモチっていうのも日本にありますねえ。

なお、日本の草モチの作り方には蒸した糯米にヨモギを入れて搗き混ぜる方法と、上新粉で作る方法とがあります。おおそういえば、上新粉はうるち米を水でふやかして柔らかくしてから粉にしたもので、糯米じゃありませんぞ。柏モチもそうですが、普段意識していないだけで、意外とうるち米から作るモチっていうのも日本にありますねえ。

投稿者 webmaster : 17:20

2015年03月26日

料理本のソムリエ [vol.67]

【 vol.67】

横杵(横槌じゃないよ)は、

どこでいつから使われるようになったのか

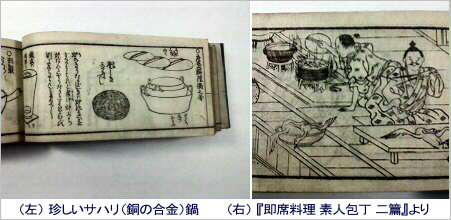

話が横にそれすぎました。横槌じゃなくて横杵のほうに戻しましょう。

前回は江戸時代の話になっちゃいましたが、そもそも杵も臼も、古代から日本にある歴史の古い道具です。なにせ国宝の銅鐸の文様に登場するくらいだもの。これは杵臼のほかにも亀や狩りのシーンなどが描かれてまして、旧所蔵者の名前をとって「大橋銅鐸」なんて呼ばれているユニークな銅鐸ですが、この世でひとつきりなのではなく、同じような文様のものが神戸からも出土しています。ほれ、教科書なんかで見たでしょ? 覚えてない?

わざわざブログ用に写真を借りるのもねえ……と思っていたら、上野の国立博物館のミュージアムショップでこの銅鐸にちなんだ商品を発見! 海洋堂製のフィギアがガチャガチャの丸いケース入りで売られていました。ただしそこはガチャガチャですから、銅鐸以外にも埴輪や土偶など計6種ありまして、中身は開けてみないとわからない。コンプリートはなかなか大変そう。考古学マニアの琴線をくすぐる商品であります。穴の開いた透明な箱に詰められてまして、つかみ取りで自由に選ぶスタイルで売られていたのですが、もういっそ、丸ケースごと砂の中に埋めて発掘する趣向にすればいいのに。

さらにそのものずばり、国宝の銅鐸に描かれた各種線画のハンコが売られていましたよ。特別展の「みちのくの仏像」でも仏様のハンコがいくつも売られていたけど、昔はこんなお土産なかったよなあ。近ごろの自作スタンプブームにあやかっているのかしら。

教科書なんかとはとっくの昔におさらばして記憶があやふやな方たち、こちらをご覧ください。思い出しました? 銅鐸の文様に描かれているのはこの通り、竪杵です。もっともこれはもちを搗いているわけではなくて、脱穀・精米のシーンと思われます。

教科書なんかとはとっくの昔におさらばして記憶があやふやな方たち、こちらをご覧ください。思い出しました? 銅鐸の文様に描かれているのはこの通り、竪杵です。もっともこれはもちを搗いているわけではなくて、脱穀・精米のシーンと思われます。

いっぽう横杵はと言いますと、これは意外に歴史が新しく、江戸時代に普及したと言われています。それというのも、銅鐸から始まって中世の絵巻物など、絵画資料に登場するのは、どれもこれも竪杵ばかり。

民俗学者の宮本常一は『絵巻物に見る日本庶民生活誌』で、「直幹申文絵詞」や「福富草紙」といった、二人組の女性が竪杵を片手に持って臼を搗いている資料を紹介しております。そして「・・・杵も竪杵が幕末のころまでは多かったようだが、そのころ(注・菅江真澄が「百臼の図」を記した文化五年=1808年)から横杵も行なわれてくる。「百臼の図」によると、秋田土崎・江戸のものなどがあげられており、重さは六貫五、六百目から十四、五貫に及んだ。このような重さでは片手で搗くことはできない。両手で柄を持って搗く。そしてこの作業は主として男が行なうようになる」と述べています。

これは柳田国男が名作『木綿以前の事』において、「女性が日本の手杵で穀粉をはたいている間は、いかに糯米が糊分の多い穀物であろうとも、是を搗きつぶして今のような餅にすることはできない。それが可能になったのは横杵の発明または輸入で、男子がこれを取扱うようになった結果である。横杵の使用は多分支那から入ってきた技術であろう。男の力でないと取扱えぬかわりに、餅も米の精白もこのために手早くなった」

と述べているのを受けたのかもしれません。えええ、竪杵では完全な餅は搗けないの? それじゃあすりこぎレベルではなおのこと…。もっとも柳田国男は「すりこぎ」の「こぎ」は小杵(こぎね)からきていると述べておりました。すりこぎはああ見えて杵のお仲間なんですねえ。

ところで、彼は横杵は中国起源と推測しておりますが、もちを搗く文化って、中国にあるのでしょうか? 中国でも月の模様をウサギの姿に見立てておりますが、竪杵で搗いているのはもちではなくて仙薬なんだそうですが……。

もち米が粘るのは、そのでんぷんの中にアミロースをほとんど含まないからで、突然変異として生まれたもの。こうしたもち性穀物はアワやキビ、トウモロコシなどにも見られます。これら“もちもち穀物”を好んでわざわざ栽培するのは、東南アジアから中国南部、さらに日本へと広がる照葉樹林文化圏の特徴です。

もっとももち米の食べ方も、おこわだの粽だのいろいろありますよね。民族学者の佐々木高明先生によりますと、ぺったんぺったん搗いたもちを食べる地域は照葉樹林文化圏のなかでもさらに限られているとか。「せいぜい中国の雲南から揚子江流域一帯、一部は朝鮮半島にも分布していますが、それだけですね」と『民具が語る日本文化』の対談でコメントされておりました。ただし同じページに載っております国立民族学博物館蔵の杵の写真、どう見ても横杵なんですが、「竪杵」ってキャプションがついてましたよ……。編集者もやっぱりこんがらがるよねえ。

民博所蔵の杵は中国の少数民族である苗(ミャオ)族が使っていたもので、一緒に写っている臼は、バスタブみたいな横長の形。日本ではこのタイプの臼は応神天皇が酒を仕込むのに使ったとされていまして、「横臼(よくす・よこうす)」といいます。ちなみにもち搗きに使うほうは「立臼(たちうす)」ね。

『西南中国の少数民族』によりますと(ただしこの本は、雲南じゃなくて隣の貴州省で暮らす苗族の研究書なんですが)、旧暦の九月九日、苗族のお祭りの日である十月から十一月にかけての卯の日、春節と、一年のうち3回もちを搗くんだそうです。臼が横長なのは、両側から交互に搗くからだとか。

これまた写真を借りるのもねえ……と思っていろいろ探したらNHKの学習用動画がありました。これまたすばらしい。百聞は一見に、静止画像は動画にしかずですよ。

http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402644_00000&p=box

なんか見慣れた作業風景のような、そうでないような……。苗族と日本人、共通の文化的基盤を持つというのが照葉樹林文化論なんですが、もち搗きだけは微妙にスタイルがずれていますね。おまけに横杵だけずいぶん遅れて日本に伝播したってのもなんだか変。いったいいつ、どこからどうして伝来したのかしら?

そもそも佐々木先生は『照葉樹林文化の道』では1979年に聞いた話として、「…湖南山地に住むヤオ族、ミャオ族、トン族などの間ではモチ種のイネの栽培が盛んで、モチ米は甑で蒸してオコワをつくるほか、それを臼と杵を用いて“ペッタラコ”と搗いて円いモチをつくるということであった。しかも、その杵はいまはタテギネを用いているが、三〇年ほど前までは日本のモチツキギネとそっくりのヨコギネを使っていたというのである」と報告しておりまして、これじゃあますますわけがわからない。横杵から竪杵へと逆行しています。

のちに『日本文化の多重構造』では「つまり、横杵を用いて「搗きモチ」をつくる慣行は、照葉樹林帯に広く分布するモチ文化圏の中でも、きわめて限定された地域にみられるものなのである。日本式の「搗きモチ」に象徴される文化のルーツは、この限定された地域に求めることができそうだが、くわしくは将来の研究を待たねばならない」と結論を留保しています。どうも横杵は照葉樹林文化論にとって鬼門みたい。

ようし、それなら考古学の世界ではどうなっているのでしょう。銅鐸の絵はさておいて、杵そのものは出土しているのかな?

以前はと言いますと、横杵は戦国時代の都市遺跡、草戸千軒の井戸からの出土品くらいしか知られておらず、江戸時代に普及したという説を補強していました。しかし最近の報告書を見ると、竪杵の数に比べるとごくわずかではあるものの、弥生時代や古墳時代の横杵の出土例もあるようです。

『木の考古学 出土木製品用材データベース』は、縄文時代から江戸時代まで、日本各地で出土する木製品にどんな樹種が使われているかを整理した労作でして、出土品が器種別に細かく整理されており、CD-ROMつきで検索ができます。ためしに「横杵」を検索してみたら、ちょっと江戸時代のものも混じっておりましたが、41点がヒットしました。一方竪杵はと言うと665点で10倍以上。ちなみに例の横槌は826点でして、さらに圧倒しておりますが、それでも横杵もまったく出土していないわけではないんですね。

たとえば今世紀になって発掘され、4年前には1000点あまりの出土品が重要文化財に指定された石川県の八日市地方遺跡からは、トネリコ製とツバキ製の2点の弥生時代の横杵が出土しています。さらに竪杵も3点出土しているのですが、こっちのほうが横杵よりも造りがていねいで格上な感じです。

この遺跡の出土品は小松市のHPに動画で紹介されています。といっても、HPに写真も貼られているのですけれどね。

竪杵は7分10秒あたりに登場。残念ながら横杵はありません。考古学の雑誌で写真を見つけたのですが、柄の折れた横杵でして、みんなが杵と聞いてイメージするごく普通の形のもの。これじゃあありきたりで面白くないと判断されて、動画では割愛されたんですかねえ。こっちのほうが珍しいのに……。

さてさて、横杵が江戸時代以前から日本でも使われていることがわかりまして、がぜん照葉樹林チームが元気づいてきましたよ。メジャーな道具ではなかったので絵画資料に描かれなかったんじゃないかしら? ただし、形がおんなじだからといって、昔からもち搗きに使っていたとは限りませんよねえ。案外でっかい銅鐸を叩いて鳴らすのに使ってたりしてね。そこが考古学のつらいところ。

先に紹介した『民具が語る日本文化』は、いろんな学者さんの論考や座談会のアンソロジー本でして、この中の「ヨコヅチをめぐって 考古資料と民具」で渡辺誠氏は、考古学者は横槌をなんでもかんでも「砧」としてしまうことを批判していました。渡辺氏によると横槌は形によって7種類に分かれるそうで、なるほどバットみたいなタイプもあるようです。そして、それぞれ用途が異なり、ワラを細工するために叩いて柔かくする作業のほか、豆を叩いてさやから落としたり綿を叩いて柔らかくしたり。紙の原料のコウゾや漉き直す古紙をとんとん叩いて柔らかくする(vol65参照)のにも使うんだそうで。確かに江戸時代の川柳には、浅草の漉き返しの作業を詠んだ「寝ぬ里へひびく山谷の紙砧」なんてのがありました。布を叩く以外にもいろいろなことに使うから、横槌がやたらにたくさん出土するんだねえ。

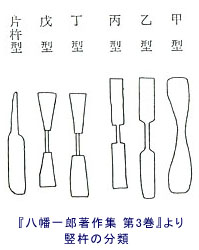

それじゃあ竪杵のほうはと言いますと、こちらは考古学と民族学を両睨みにした学者、八幡一郎の調査があります。昭和24(1949年)、すたれつつあった竪杵について、どんなものが使われているかアンケート取材を行なっておりまして、八幡先生は竪杵の形を6種類に分類しております。

それじゃあ竪杵のほうはと言いますと、こちらは考古学と民族学を両睨みにした学者、八幡一郎の調査があります。昭和24(1949年)、すたれつつあった竪杵について、どんなものが使われているかアンケート取材を行なっておりまして、八幡先生は竪杵の形を6種類に分類しております。

1200通あまりのアンケートのうち、どれくらい返ってきたのかわかりませんが、126例が報告されておりまして、それによると、当時すでに近畿地方や関東地方では、竪杵はほとんど使われていませんでした。そんでもってその用途ですが、味噌搗という回答が圧倒的に多く、さらにかまぼこだのコンニャク作りだの、昆布を粉にするだの意外な回答があるわ、あるわ。

こうしてみると重いばかりで小回りの利かない横杵のほうは、道具としての用途が広くないような気がします。もち搗き以外には、大量の脱穀・精白くらいしか使い道が思いつきません。それが出土資料や絵画資料の少なさにつながるのかもしれません。

なお横杵を使って精白するには、臼でもち搗きの要領で搗いてもよいのですが、唐臼というさらに進化した道具を用います。踏み臼ともいいまして、シーソーの端に横杵がくくりつけられているようなものを想像してください。これを踏むと杵が持ち上がり、はなすと自重で下りて臼の中に振り下ろされます。らくちんらくちん。

それじゃあもちを搗くのだって、唐臼を使えばいいじゃない。正月食べるめでたい食べ物だから、搗き手と返し手の二人が呼吸を合わせて心をこめて搗かなきゃいけない伝統だったのでしょうか……、と思ったら、実際に唐臼でもちをついている事例がありました。

小社の『食生活の構造』には、昭和50(1975)年の年末年始に潮田鉄雄氏が聞き歩いた広島の民俗調査が収録されているのですが、そこにこんな証言が。

「…小人数の家族ではキノ(横杵)で餅を搗くこともあるが、これは歴史が新しく、君田村では大正時代から出現した。杵より踏臼のほうが餅の伸びがよく、ヤネッこく(大変で)ない」「臼で搗く餅は、二た臼か三臼と少ない時や、近年家族数が少なくなった若い家庭で用いている」

臼みっつ分で少ないなんて……。それに昭和50年代は若い家庭も、ちゃんと家でもちを搗いていたんですねえ。日本人の米の消費量が減るわけだよねえ。

となると先の湖南山地のミャオ族も家族が少なくなって、横杵から竪杵へ戻ったのかしら。少数民族には一人っ子政策は適応されないはずだけど……。それとも文化大革命のせいかしら。

となると先の湖南山地のミャオ族も家族が少なくなって、横杵から竪杵へ戻ったのかしら。少数民族には一人っ子政策は適応されないはずだけど……。それとも文化大革命のせいかしら。

投稿者 webmaster : 17:41

2015年02月16日

料理本のソムリエ [vol.66]

【 vol.66】

江戸時代のおうちレシピにみる、

もちの保存法と砧大根

皆さん、世界無形文化遺産継承の大任はつつがなく終えられましたでしょうか。私は今年の正月は頑張ってもちを搗いてみましたよ。

毎年暮れには農家の叔母からのしもちが送られてきていたのですが、年が年でだんだんつらくなっているらしく、今年はもち米だけが届きまして。こんなにもち米ばかりあっても赤飯も粽もしばらく作ってないしなあ、もちなんて杵と臼がなければ搗けないし…、と思っていたのですが、なんとすりこぎとすり鉢で代用できるという情報をネットで見つけました。

でも、いざすり鉢を前にして、躊躇することしばし。なんだか手元がすべって突き割ってしまいそう。だいいち、こんなに溝だらけで張り付かないの? ボウルを臼代わりにするという手もあるらしいのですが、すぐに冷めそうですし、軽くて安定が悪そう…。

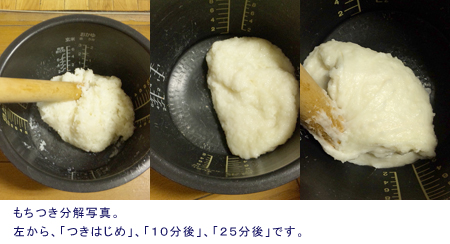

そこではたと気づきました。もちはもち屋…じゃなかった、もちには炊飯器では? 炊飯器の内釜なら、形といい、張り付きづらい材質といい、重さといい、最適じゃあありませんか。ずっと前に壊れた炊飯器の内釜だけをとっといてあるしね。早速トライ!

前日から水に浸しておいたもち米を蒸し器で蒸しまして、内釜に移して、いざスタート。えぐり込むように突くべし!! 突くべし!! 突くべし! 突くべし、突く、べし…、突…く……べ……し………。 ふー、すりこぎが細いので、なかなかもち米がつぶれませんねえ。息が上がって、途中でへとへとであります。ビール瓶でやればよかったかな?

ボウルほど薄くはないにせよ、しょせん内釜も金属ですから、搗き上がるころにはもうすっかり冷めておりまして、熱くてちぎるのが大変どころか固くなってきていてひと苦労。ちょっと粒々感もあります。それでもどうにかこうにか形になりました。めでたし、めでたし。

このもちを搗く道具ですが、すりこぎみたいに縦長な専用の道具がちゃんとありまして、「竪杵(たてぎね)」といいます。木の棒の中ほどがくびれていて握りやすくなってるんですが、ご存知かなあ。ほれ、月に住むウサギがもち搗きに使っているやつですよ。月の模様はウサギが前かがみになってごそごそ何かしている感じで、贔屓目に見ても杵を持っている姿とするには無理がありそうですが、「ツキでもちツキ」っていう親父ギャクを狙ったのかしら。

いっぽう普通もち搗きに使われるのは横杵(よこぎね)です。これってトンカチや一寸法師が使う打出の小槌の大将みたいな形ですが、槌はどっち側からも叩けるリバーシブルな構造なのに対して、横杵は頭がでかくて一方向にしか搗けません。重いのをどーんと降りおろす横杵のパワーには、竪杵はかないません。

ところで竪杵を半分に切ったような、マスカラみたいな形をしている道具がありまして、こっちは「横槌(よこづち)」といいます。ややこしいね。横槌は洗練された形の棍棒とでも申しますか、まあ早い話が叩くのに使います。代表的なのは砧(きぬた)ですね。

ところで竪杵を半分に切ったような、マスカラみたいな形をしている道具がありまして、こっちは「横槌(よこづち)」といいます。ややこしいね。横槌は洗練された形の棍棒とでも申しますか、まあ早い話が叩くのに使います。代表的なのは砧(きぬた)ですね。

「砧」という言葉は「衣板(きぬいた)」からきていまして、本来は洗濯して糊をつけた布を叩いてしわをとり柔らかくする、今のアイロンがけみたいな作業のことをいいます。麻や木綿の場合はたたんで板(打盤といいます)の上でコンコンやる作業だったのですが、絹のような柔らかい布は横にわたした棒にくるくる巻きつけて、外側を布で包んで回転させながら叩きます。おかげでなのか知りませんが、板よりも叩くほうの横槌のほうがクローズアップされまして、砧の作業に使う横槌も砧と呼ばれるようになっちゃいました。骨董に「砧青磁」なんてのがありますが、この種の青磁に多く見られる花活けの形が横槌に似ていることからきているのでしょう(叩く音のように、世に響き渡る名品だから砧という、なんて説もありますが、こじつけっぽいよねえ)。ちなみに中国語では砧は板のほうを指しまして、「鉄砧」は鍛冶屋さんが使う金床、「砧板」はまな板のことだったりします。

日本料理の世界では、かつらむきにしたダイコンやカブをくるくる巻く「砧巻き」という言葉がありますね。スモークサーモンや柿を芯にした紅白の砧巻きはおせちに詰められたりもするので、お正月に食べたばかりの方もいらっしゃるのでは? 当て字で「サーモン絹多」「柿絹田」なんて書く店も多いこともあって、もはや何のことなのかわからなくなってきていますが…。これって横槌の形から来ているのかな? それともくるくる巻いた絹のほうから来ているのかな?

日本料理の世界では、かつらむきにしたダイコンやカブをくるくる巻く「砧巻き」という言葉がありますね。スモークサーモンや柿を芯にした紅白の砧巻きはおせちに詰められたりもするので、お正月に食べたばかりの方もいらっしゃるのでは? 当て字で「サーモン絹多」「柿絹田」なんて書く店も多いこともあって、もはや何のことなのかわからなくなってきていますが…。これって横槌の形から来ているのかな? それともくるくる巻いた絹のほうから来ているのかな?

川上行藏先生の『食生活語彙五種便覧』を調べてみますと、「きぬた牛蒡」という項目に「きぬたは切り方の名。この料理言葉は『料理歌仙の組糸』に始まる」とありました。確かにゴボウは薄く切ってくるくる巻けないもの、素材の切り方かもしれませんねえ。横槌の形にむいたのかしら?

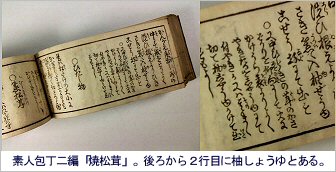

「始まる」とあるからには、ほかにも素材をきぬたに切った例が江戸時代の料理書にあるのかと探してみたのですが、今のところ見つかっておりません。それじゃあかつらむきのダイコンやカブで巻いた料理のほうはどうだろうと探したところ、「きぬまき」となってました。『精進献立集』ではダイコンやカブの薄く切ったものを酢に浸けて(こうするとしんなりして巻きやすくなります)、細く巻いて向付に添えてます。これだとただの巻きものなんですが、「きぬまきかぶら」では芯にワサビを入れてました。

ちょっと砧巻きから遠いですねえ。『精進献立集』にはこのほか、取肴に「ぎおんぼうだいこんまき」というのがでてきまして、これがかなり現代の砧巻きっぽい。祇園坊というのは柿の品種のことで、これをへいで二つに切ります。ダイコンはかつらむきじゃなくて厚く紙のごとくむき、やっぱり酢に浸けて、柿を巻き、しばらく押してから小口切りにします。柿なますの応用形ですよね。

一方小学館の『日本国語大辞典』の第2版には、「きぬただいこん」が登場します。

<(その形が砧に布を巻いたのに似ているところから、戯作者初代立川焉馬の命名したもの)五 ― 六センチメートルの厚さに切った大根を、かつらむきにし、生姜のせんぎりを巻いて味噌づけにしたもの。生姜のかわりに輪唐辛子を用いたものを紅葉巻(もみじまき)という>

なんだかとっても具体的。そのくせ、毎度のことながら出典が書いてありません。勘弁してよー。

探したら、これは平亭銀鶏の『家内の花』(1833年刊)が元でした。幸いにも東京家政学院大学(家政大とは別だから注意してね)の昨年の紀要に大江文庫所蔵本の翻刻がありまして、ネット上でも見ることができます。

http://www.kasei-gakuin.ac.jp/library/kiyou/zenbun/54-15.pdf

ちなみに大江文庫は慶応の石泰文庫(vol19参照)と並んで、江戸の料理本を多く所蔵することで知られておりまして、同大学の同窓会グループによって手書き翻刻化された150種350余冊が、同大の図書館に並んでいるそうです。

さてこの論文の解題によりますと、銀鶏は天保の大飢饉のときに立て続けに倹約生活本を出しており、『家内の花』もそのひとつ。サブタイトルは「たくはえでんじゆ(貯え伝授)」でして、江戸の著名人の家に伝わる(ときどき他の本からの引用や無名の人のレシピも混じってますが)各種常備菜を掲載した本でした。いわば江戸時代のおうちレシピ。ほかには山東京伝や式亭三馬、唐衣橘州なんかの秘伝料理も登場いたします。

さて、例の砧大根のレシピ、ところどころ句読点を足してご紹介しましょう。

<大根のふときを皮のまゝ木口より薄くきり、日にいだして干上(ほしあげ)、からからとなりたるとき、一枚づゝのばして其中へ生姜を千にうちたるをいれて、木口よりいかにもかたく、くるくると巻きてふた物へだんだんにならべてつめ、醤油味淋をとうぶん、酢を其半分合しざつと煮えたてゝ、大根の見えぬ程にかけて貯ふべし。生姜のうちへとうがらしを半分いれたるを紅葉巻といへるよし。口取にいたつて奇也>

皮つきのまま薄く切り、干してからからにしたダイコンで作るのでしたら確かに日持ちしそう。漬け床も醤油1、ミリン1、酢0.5の割合ですから、ぜんぜん味噌漬けじゃありません。日本国語大辞典のものはかなりアレンジされていますねえ。どこから引用したんだろう?

ちなみに銀鶏先生、他人のレシピばかりを集めているわけではなく、この本の筆頭には自身の工夫として、「切餅の貯へ様」というのを載せております。

<酒のあき樽を調へ、鏡の板へ五寸四方の穴をきりあけ、穴の四方を二寸ほどはなして、厚紙にて六寸ほどの丈に袋のなりにこしらへ其内より手を入れて餠をいだし、其跡をしつかりと蓋をして、四方より袋にてふたのうへをたゝみこみ、其上へ手ごろの石をのせおくなり。又樽の外をば、ふたも底もあつがみにて水張に三遍ほどはるべし>

この文からだとちょっと厚紙の袋の仕様がわからないのですが、そこはちゃんとイラストがついております。樽の上に空けた穴にティッシュボックスみたいな箱がセットされておりまして、そこから手を突っ込むようになってました。この貯蔵法なら正月搗いたもちも4月までカビないとか。

銀鶏先生の考えではもちにカビが生えたり酸っぱくなるのは風にあたるからであって、酒樽を密閉したくらいでは空気が入るのは完全に防げず、梅雨は越せないそうです。けれども錫の壺とフラスコに浅草海苔を貯えてみたところ、香気も味も変わらなかったとも述べておりまして、実に科学的かつ実証的な姿勢です。たいしたものです。

さて、そのほか江戸の料理本の献立中に「砧巻き」を見つけたのですが、どれもお菓子でした。これも日本国語大辞典によりますと「小麦粉に砂糖を入れて水でこね、薄く焼いて巻いた菓子」のことだそうです。これだとなんだか葛焼きみたいですね。幕臣にして維新後は出版人になった中根香亭の『酔迷余録』によりますと、「砧巻きは皮葛製にてもあらんか、いと薄く弱かにて、羽二重の如く、是をもて餡を巻きたれば、其の名其の物によく称(かな)へり」とありまして、餡を入れるのもOKのようです。

実際京都の長久堂では「きぬた」という菓子を売ってらっしゃいますが、こちらは羊羹の求肥巻きで、芯の羊羹は赤くて今の料理の砧巻きとよく似ております。嘉永六(1853)年に考案し、パリ万博にも出品したそうで…。

ああああ、すみません。もちどころか、いよいよ求肥巻きになっちゃったよ。杵と槌の話をするはずだったのに…。まだまだ続きます。

投稿者 webmaster : 13:41

2014年12月25日

料理本のソムリエ [vol.65]

【 vol.65】

世界無形文化遺産の共演

和食と和紙の夢のコラボ

1年ぶりのブログ更新です。

前回、世界無形文化遺産登録の裏話をバクロしてしまったのがばれて、農水省に拉致されて「貧乏農場」で働かされておりまして……というのはウソですが、ブログをさぼってせっせと農作業をしてたのはホントです。

屋上農場の経営(vol58参照)が病膏肓に入りまして、今年はピーマンを植えたりスイカに手を出したりバケツ稲に挑戦したり。このブログを執筆するには、裏づけ調査のために土日はせっせと図書館に通わなければならないのですが、水やり虫取り堆肥づくりにせっせと精を出してました。それが寒くなってきて、芋も掘ったし豆も植えたし、することがなくなったので再開です。

そうこうしているうちに、もう次の世界無形文化遺産が決まっちゃいました。今度は「和紙」なんですね。実は2009年には石州和紙が指定を受けており、それに本美濃紙と細川紙を追加して指定し直しただけなんですが、5年前と違ってずいぶん話題になりました。

というわけで今回のテーマは「和紙が和食に貢献したこと」について。心を入れ替えて政府におもねりたいと思います。近頃はメディアが国益を損ねるとしかられるみたいだし。

まっさきに浮かぶのは「紙塩」ですかねえ。素材にぬらした和紙をかぶせて、その上から塩をふり間接的に塩味を回す技法です。淡くデリケートな味つけですね。

それから「奉書焼」。松江名物としても有名な、素材を和紙で包んで焼く焼物です。適度な蒸し焼状態になり、焼き汁が逃げません。まあどっちも洋紙でも作れないことはないと思いますが、なんとなく和紙じゃないとサマになりません。

ちょっと変わったところでは「紙鍋」なんてのもありますね。金属の籠の内側に和紙を敷いて鍋代わりにして煮るという、現在見られるスタイルの紙鍋は、大阪の「蘆月」が始めたそうです。昭和5年刊行の『京阪食べある記』(vol42参照)で松崎天民が、「幻妙不思議鍋」という章を立てて、創業当時から話題となった紙鍋についてレポートしています。

「この紙鍋と云ふ奴、紙製の鍋と思ひきや、銅製の鍋の形した鋼の上、薄い美濃紙一枚を敷いて、それにだしを入れたり、鯛や海老やいかを入れてジワジワと煮て食べるのである」

銅製の鍋の形の「鋼」というのが今の金網にあたるかどうかわかりませんが、魚すきの一種と見なされていたようですし、ほぼ同様の形とみていいでしょう。

「抑(そもそ)もその美濃紙一枚の上には、何か知らぬ油を布いてあつて、その油に曰く因縁種仕掛がおますのやろ。少し遠い炭火ではあるが、汁のアクや魚の脂肪は煮え立つと共に紙の裏面に廻つて、魚も汁も極めて美味く食べられるのが蘆月紙鍋の自慢だとある…(略)…紙一枚が鍋の危なかしさも、時にとつての座興であるが、その煮た物が美味いとあつては、無條件に頭が下がつてしまう」

天民先生べたぼめであります。当時道頓堀には金鍋を使う肉屋があって、銀鍋であればざらにあり(そういや魯山人の「銀茶寮」は銀鍋が売り物でした)、朝鮮風の石鍋もあったそうですが、「美濃紙一枚の紙鍋は、何と云つても珍中の珍」なんだそうで。こうなると、この紙の秘密が知りたいところですが、「何でもあらへんもんだすがな。そやけどな、しやべつてしもたら、人に真似されますよつてに、秘密の法で威張つて居まんね」と天民に向かって笑う「蘆月」の女将さん。うーん、いけずですなあ。

ただ、これよりもっとシンプルな紙鍋は、はるか200年前から存在しておりまして、享保17(1732)年序の『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』に出てまいります。紙を折って箱形にして、それを鍋代わりにして豆腐を煮ちゃう。茶袋のような細長い形にして酒の燗をつける「ちろり」代わりにするという使い方もあるとか。どうもこれは手元にあるものを使って鍋を作る、手品的効果を狙った料理(vol14参照)のようです。使い終わったら燃やしてしまえばいいわけで、片付けが楽そうだしね。

ただ、これよりもっとシンプルな紙鍋は、はるか200年前から存在しておりまして、享保17(1732)年序の『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』に出てまいります。紙を折って箱形にして、それを鍋代わりにして豆腐を煮ちゃう。茶袋のような細長い形にして酒の燗をつける「ちろり」代わりにするという使い方もあるとか。どうもこれは手元にあるものを使って鍋を作る、手品的効果を狙った料理(vol14参照)のようです。使い終わったら燃やしてしまえばいいわけで、片付けが楽そうだしね。

紙製の鍋を火にかけたらすぐ燃えてしまいそうですが、紙の発火点は華氏451度(233℃)っていいますから、鍋の中は汁が沸騰しても100℃どまりなので、煮つまるまではそれ以上温度が上がらず火がつく心配はないというわけです。どちらかというと紙がふやけて汁がもれちゃいそうではらはらしますが、その点蘆月では、秘密の油を引いておりました。

いっぽう『万金産業袋』では、コンニャク糊を引いて耐水性を高めた紙で作るとあります。コンニャク糊は逆に料理のほうが和紙に貢献した事例でして、コンニャク引きの紙はなんと布代わりに使われていました。軽くて水をはじくので、僧侶の服や陣羽織などになったそうです。さらに先の戦争では、世界初の大陸間弾道兵器である風船爆弾にも使われました。不発弾を回収したアメリカ軍は、さぞや首をひねったことでありましょう。

うーん、なんだかどの事例もぱっとしないですねえ。

そこで真打のご登場。焼海苔こそが製紙技術を食品に転用したものであり、日本が誇る文化です。なにせSUSHIには欠かせませんぞ。

ただし海苔作りに使われているのは漉返紙(地漉き紙)、つまり再生紙の技術です。使い古した紙を水に浸けてふやかしてよく砕き、簾を敷いた枠の中に流し入れ、これを干して再び紙として使うわけです。世界無形文化遺産の和紙作りでは、水中で枠をゆらして繊維を均一に広げる「流し漉き」に職人技が光りますが、こちらはもっと簡単な「溜め漉き」です。元の紙の字や模様なんかが砕ききれなくて残っちゃったりするのはご愛嬌。

ただし海苔作りに使われているのは漉返紙(地漉き紙)、つまり再生紙の技術です。使い古した紙を水に浸けてふやかしてよく砕き、簾を敷いた枠の中に流し入れ、これを干して再び紙として使うわけです。世界無形文化遺産の和紙作りでは、水中で枠をゆらして繊維を均一に広げる「流し漉き」に職人技が光りますが、こちらはもっと簡単な「溜め漉き」です。元の紙の字や模様なんかが砕ききれなくて残っちゃったりするのはご愛嬌。

海苔の歴史は少々ややこしくて、宮下章先生の『海苔』によりますと、初期の浅草海苔は今みるような漉き海苔ではなくて、自然に生えた海苔を摘んで、広げのばして干しただけの簡単なものだったようです。葛西あたりで採った海苔を浅草観音の参詣客目当てに販売したのが始まりで、浅草には海苔専売の商人も現れました。

浅草で海苔が「作られる」という記述が見られるようになったのは、万金産業袋と同じ享保の頃。ちょうどこの頃には品川で「海苔ひび」を使った海苔の養殖が始まります。浅草には紙すき町という地名があるほど再生紙作りが盛んに行なわれていまして、その技術と出会い、今みるような漉き海苔が誕生したわけです。「浅草の名物観音、海苔と紙」っていう句があるくらい、海苔と紙は浅草を代表する商品となりました。

宮下先生の本には、「巻鮓の現れた時期は明らかではないが、安永のころ(1772―81)になると、すでにいろいろな巻鮓が作られている。笹巻、ゆば巻、玉子巻、海苔巻がそれである」とあります。安永年間の『新撰献立部類集』には海苔巻きの作り方があり、浅草海苔、河豚の皮または紙をすだれに敷いて、飯をのせ、魚を並べてすだれで巻きます(宮下先生はフグの皮や紙でできたすだれと解していますが、恐らく間違いです)。ここまでは今の巻き簾の使い方と変わりませんが、最後に四角い枠に入れて重石をかけるそうです。押しずしの変形だったんでしょうか。

宮下先生によると、そもそも巻きずしは湯葉や昆布などで巻くほうが古く、関西や九州では明治になってもこちらのタイプのほうがポピュラーだったそうです。江戸時代の漉き海苔はまだまだ高級品で、海苔でくるんだおにぎりや缶入りの海苔が全国の家庭に普及するのは第一次世界大戦後からだとか。この頃、全国に養殖産地が広がり、遠く朝鮮半島でも海苔が作られるようになり、海苔の生産量が激増するのです。

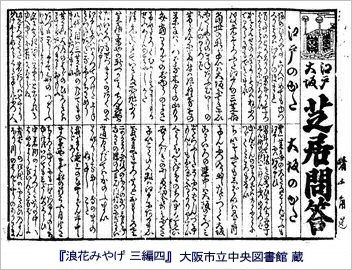

となると節分の恵方巻は、海苔巻の販売促進のために始まったもの、という説明も合点がいきますね。「恵方巻」の起源と普及の研究は、熊本大学の岩崎竹彦先生が先駆者で、広島の食品メーカー「あじかん」50周年記念誌の『日本の伝統食巻寿司のはなし』に1章を立ててまとめておられます(残念ですが非売品。私は広島の「喜多丘」さんにいただきました)。戦前の大阪の鮓商組合による「恵方に向かって巻寿司の丸かぶりすると大変幸運に恵まれるという習しが昔から行事の一つになつてゐて年々盛んになつています」などと書かれたビラの存在が確認されておりまして、戦後になってからは大阪海苔問屋協同組合も協力し、飛行機でビラをまいたこともあったそうです。

しかし昭和45年小社刊の『すしの本』(vol2参照)で篠田統先生が恵方巻について興味深い証言を残してくれています。「四十四年の節分の日、日本風俗史学会食物史分科会の月次例会の席上、大阪市立博物館の平山敏治郎館長から「ここへ来る途中、阿倍野橋のすし屋の表に本日巻きずし有りという広告を見たが、何のことかしら」という質問あり。美登利鮓の久保登一氏の返事に、節分に巻きずしを食べる風は大正初めにはすでにあった。おもに花街で行なわれ、ちょうど新こうこうが漬かる時期なので、その香の物を芯に巻いたノリ巻を、切らずに全(まる)のまま、恵方のほうへ向いて食べる由。老浪華人の塩路吉兆老も今日まで知らなんだ、と言われる。もちろん、私も初耳だ。普通の町家ではあまりやらないようだ。全国ではどうだろうか」

しかし昭和45年小社刊の『すしの本』(vol2参照)で篠田統先生が恵方巻について興味深い証言を残してくれています。「四十四年の節分の日、日本風俗史学会食物史分科会の月次例会の席上、大阪市立博物館の平山敏治郎館長から「ここへ来る途中、阿倍野橋のすし屋の表に本日巻きずし有りという広告を見たが、何のことかしら」という質問あり。美登利鮓の久保登一氏の返事に、節分に巻きずしを食べる風は大正初めにはすでにあった。おもに花街で行なわれ、ちょうど新こうこうが漬かる時期なので、その香の物を芯に巻いたノリ巻を、切らずに全(まる)のまま、恵方のほうへ向いて食べる由。老浪華人の塩路吉兆老も今日まで知らなんだ、と言われる。もちろん、私も初耳だ。普通の町家ではあまりやらないようだ。全国ではどうだろうか」

この本は昭和41年に出版されておりまして、45年版は版型を大きくして加筆したもの(今さらですが吉兆は誤植でして、正しくは塩路吉丁でしょう)。わざわざ新たに一項立てたのは、篠田先生てばよほど印象に残ったのでしょう。ちなみに大阪市立博物館の後継施設である大阪歴史博物館には、昭和15年の節分の日付がある「美登利」が配った「幸運巻寿司」のビラが所蔵されています。

このことから当時の大阪人でも知らないほうが多数派で、今のように普及するのはスーパーやコンビニが宣伝するようになってからというのがうかがえますね。鮓商組合のいう「昔から」というのは何を根拠にしているのかはわかりませんが、江戸時代ではなさそうです。だいたい無言で1本丸まる食べるなんて贅沢でお行儀の悪い食べ方、宴会芸以外の何ものでもないもんね。節分の座興もいいけど、こぼしたり残したりしてはいけませんぞ。なにせ海苔巻の海苔は日本の誇る「モッタイナイ」文化が生んだ、リサイクル技術の応用なんだから。

そういえば海苔ってちり紙と形も大きさも似ているよね……って言っても、みなさんロールペーパーやボックスティッシュしか知らないか。「毎度おなじみのちり紙交換」って言ってもぴんとこない若い人も多いかもね。これまた無形文化遺産に指定してもらわないと……。

投稿者 webmaster : 10:48

2013年12月26日

料理本のソムリエ [vol.64]

【 vol.64】

特定秘密の漏洩に当たらないうちに

世界無形文化遺産登録について

しゃべっちゃおう

「和食」の世界無形文化遺産登録が12月5日にユネスコによって決定しましたね。去年からはらはらしながら見ていたのですが、やれやれという感じです。ここまできたらこれまでの流れについて、知ってることをばらしても怒られないよね? つかまらないよね?

一部でも報道がありましたが、最初日本は「会席料理(正確には“会席料理を中心とした伝統をもつ特色ある独特の日本料理”。特色と独特がかぶってますね)」で登録しようと考えていて、途中であわてて「和食」に変更しました。というのも日本より一歩先んじて登録をめざしていた「韓国宮廷料理」が、昨年の予備審査の段階で差し戻しを食らったからです。予備審査を行なう委員会補助機関の担当国は持ち回りで、このときはイタリア、クロアチア、べネズエラ、ケニア、ヨルダン、そして韓国も入ってました。ですから通過は鉄板だと思われていたのですが、「文化を享受している層が少ない」とみなされて、追加情報の提出を求められてしまうというまさかの展開。無形文化遺産は万が一登録を却下されても、世界遺産の場合と違って4年待てば再チャレンジすることができますが、臆して取り下げてしまったようです。韓国宮廷料理は「チャングム料理」という遺伝子操作で生まれた新種がすごい勢いで増えて生態系を脅かしているので、「緊急に保護する必要がある無形文化遺産」にも相当すると思うのですが…(まさか、この機に乗じて新種も一緒に認定してもらう気だったんじゃないでしょうね?)。

韓国のつまづきで、浮き足だったのが日本側。お高そうな会席料理では同じ轍を踏みかねないと方向修正することになりました。それでか昨年農水省のお役人さんが、ヒヤリングなのか湯島天神へ登録合格祈願するついでなのか、わざわざ小社にもみえました。ご苦労様です。ところでなんで仕切っているのが文化庁じゃなくて、農水省なんだろ?

それで「日本料理」の資料として、京都府の提案書というのを見たのですが、もうがっかりしたりあきれたり。「さしすせその基本調味料」「料理の字義は“はかりさだめる”」「割主烹従」「五味五色五法の技法」「料理の三真」…でてくるわでてくるわ。これらのお題目の真偽はおいといて、どうやって外国の人に説明するつもりだったのでしょう?

「ソモソモさしすせそとは何のコトデスカ? ナゼshouyuがseなのデスカ?」「リョウリがナゼ、料リ理メルと同じなのデスカ?」 本題に入る前に、まず日本語表記と五十音図の歴史から説明しなけりゃなりません。こんなのプレゼンで用意してどうするつもり?

先の提案書は、何が日本料理の特徴なのかさっぱりつかんでおりませんし、その中の何を伝えたいのか、まだ海外に知られていない魅力は何か、整理されておりませんでした。ただなんとなく偉そうな料理関係のフレーズ(日本料理の世界では割合よく見る香具師口上)を書き連ねて立派そうに見せただけ。こりゃ先が思いやられるよ…。

会社にみえたお役人さん(上司の方もご臨席になるはずがドタキャンあそばされ…じゃない、ご多忙によりおめもじかないませんでした)には、そもそも何のために無形文化遺産に登録するのかって訊ねてみました。なんかいいことあるのかしら。

料理がらみでほかに登録されているのは2010年の「フランスの美食」「メキシコの伝統料理」「イタリア、スペイン、ギリシア、モロッコの地中海ダイエット(ダイエットといっても減量じゃなくてオリーブ油を使う食習慣って意味です)」だそうです。じゃあ無形文化遺産になった後で、フランスやメキシコはそれをどのように国内や対外的に生かしてきたのか。日本は登録されたらこれからどうするつもりなのか…。ところが、将来登録の条件が厳しくなりそうなので、韓国に先を越される前に…というあせりが先に立っていて、今後についてはこれから検討するという。走りながら考えている感じ。

とにもかくにも日本料理の魅力をPR(ひいては日本の食材。農水省だからね)したいらしいので、「外国人が知っている日本料理は寿司だったり天ぷらだったり焼き鳥だったりすき焼だったりするので、会席料理で登録するにしてももっと門戸を広くして、天ぷら会席だとか鳥会席だとか言いくるめて、これらも強引に含めちゃいなさい。あと、登録したあとのPRでは各種料理人の協力も必要になるでしょうから、そっぽを向かれないように、今のうちに挨拶回りでもしておきなさい。調理師団体は衛生や就労の関係から厚労省の肝入りなので」と言っておきました。例の「食育」って奴の場合、厚労省と農水省と文科省でこいつはうちの縄張りだと取りあいっこしていて迷走していますからね。

そうしたらいきなり寿司どころか「会席料理」の看板を取り下げて「和食」に替えたので、ずいぶん思い切ったことをするなあ、と思ったんです。ゲイシャガールやティーセレモニーの知名度に頼って登録する作戦だとばかり思っていたのに…。農水省HPに挙げられております和食の特徴をみますと「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」「栄養バランスに優れた健康的な食生活」「自然の美しさや季節の移ろいの表現」「正月などの年中行事との密接な関わり」とありまして、ずいぶん観念的だし、程度の差こそあれ他国の料理文化でも言えないこともない。こんなふわっとした説明で大丈夫なのか?

そんなこんなで心配していたのですが、まあ無事に通りまして一安心。お隣の韓国も「キムジャン文化(キムチ作りとおすそ分けの習慣)」が登録されまして、顔が立ちましたし。キムチそのものが無形文化遺産になったわけではないので、商業的な宣伝に使うなと、ユネスコに釘を刺されていましたけど。

ところで、この世界無形文化遺産ってなんなのでしょう。報道では料理関係としてもうひとつ2011年登録の「トルコのケシュケキの伝統」っていうのを含めて、「食の文化遺産はこれまでに4つある」というふうに説明されていますよね。ガストロノミー、先住民族の食文化、地中海世界共通の食生活ときて4つめだから、これってかつてヨーロッパを震撼させたオスマントルコを象徴するような究極の料理かと思いきや、“麦粥”って説明されています。いきなりスケールダウンだよ。ちょっと調べてみるといたしましょう。

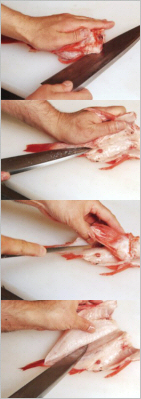

なぜか小社は『トルコ料理 東西交差路の食風景』っていう立派な本を出しておりまして、オール現地取材で食材や料理を紹介する凝りようは、他書の追随を許しません、ていうか、どの出版社もついてこようとしていません。なにせコーディネイトした現地スタッフがシリア国境に近い田舎出身で、錦を飾りたいがために自分の故郷に日本のカメラマンを呼んじゃった。そのためいきなり遊牧民の生活の紹介から始まりまして、子ヤギ一頭のさばき方が載っています。イスラムの教えにのっとった屠畜の映像は一見の価値あるものですが、図書館で小学生男子が女子に見せてきゃーきゃー大騒ぎするのに使われているかも。まあ、欧米人からみると小社の魚のおろし方の本も、おんなじように見えるのかもしれませんが。

ところがそんなレア映像も載っているこの本にも、ケシュケキは収録されていませんでした。ケシュケキはアナトリアや黒海といったトルコでも田舎のほうで行なわれるものなのに、残念です。

幸いユネスコの世界無形文化遺産のHPにはケシュケキ作りの動画がアップされていました。おじさんおばさんたちが歌いながら、麦を杵と臼でついて引き割り麦に加工しておりまして、餅つきみたい。肉と一緒に鍋に入れて棒で叩き混ぜてくずしながらどろどろになるまで煮て、トマトソースをかけてみんなで食しておりました。ただし同じ器から直箸ならぬ直スプーン。よーく叩いてガムみたいにびよーんとのびればのびるほどいいそうで、最近はケシュケキ作り用のミキサーもあるそうです。これまた餅みたい。

ケシュケキは婚礼料理だと説明されている報道もありましたが、お葬式のときだって作られます。つまり共同体で人が集まる機会に作られる料理ってわけ。日本でいえば餅つきとか芋煮会みたいなもんですかね。レストランのメニューにないのは当然ですし、トルコ人でも都会暮らしの人にとっては縁がありません。ですから、一昨年ケシュケキが世界無形文化遺産に登録されても、話題にならなかったそうです。それよりも、ナザル・ボンジュー(トルコへ旅行した人ならご存じの、そこらじゅうにある魔除けの目玉です)が落選したことのほうが彼らにとって大問題だったそうで。今年は「トルココーヒーの文化と伝統」が無形文化遺産入りしたので、トルコの人も面目が立ったかな?

ケシュケキは婚礼料理だと説明されている報道もありましたが、お葬式のときだって作られます。つまり共同体で人が集まる機会に作られる料理ってわけ。日本でいえば餅つきとか芋煮会みたいなもんですかね。レストランのメニューにないのは当然ですし、トルコ人でも都会暮らしの人にとっては縁がありません。ですから、一昨年ケシュケキが世界無形文化遺産に登録されても、話題にならなかったそうです。それよりも、ナザル・ボンジュー(トルコへ旅行した人ならご存じの、そこらじゅうにある魔除けの目玉です)が落選したことのほうが彼らにとって大問題だったそうで。今年は「トルココーヒーの文化と伝統」が無形文化遺産入りしたので、トルコの人も面目が立ったかな?

それにしてもキムチもケシュケキも料理というよりは、それを作る習慣のほうに焦点があたってますよね。実は無形文化遺産には別に「料理」というカテゴリーがあるわけではないのです。じゃあ食の文化遺産が4つっていうのも、数え方次第でどうにでもなるじゃない。どうして2010年登録の北クロアチアのジンジャーブレッド作りっていうのは含まれないのか、食べられる素材で作ってあっても飾りだからダメなのか、と思っていたのですが、これで合点がいきました。

それなら日本でも能登地方の「アエノコト」という、田んぼの神様に料理をお供えする儀式が2009年に登録ずみ。せっかくだからこれも仲間に入れてあげてよ。アエノコト(アイノコトとも書きます)は、民俗学の世界では民間の新嘗祭として有名な祭り。田んぼから神様を家までお連れして、お風呂に入れて、食事でもてなします。田んぼの神様は目が不自由な老夫婦なので(“設定”とかいうんじゃありませんよ)、主人が手取り足取りお世話いたしまして、料理については一つ一つ説明いたします。二股のダイコンとハチメ(メバルの仲間)がつきもので、ほかにブリや野菜の煮物などをお供えし、あとでみんなでおいしくいただきます。食事だけの行事ではありませんが、料理なしでは成り立ちません。

それなら日本でも能登地方の「アエノコト」という、田んぼの神様に料理をお供えする儀式が2009年に登録ずみ。せっかくだからこれも仲間に入れてあげてよ。アエノコト(アイノコトとも書きます)は、民俗学の世界では民間の新嘗祭として有名な祭り。田んぼから神様を家までお連れして、お風呂に入れて、食事でもてなします。田んぼの神様は目が不自由な老夫婦なので(“設定”とかいうんじゃありませんよ)、主人が手取り足取りお世話いたしまして、料理については一つ一つ説明いたします。二股のダイコンとハチメ(メバルの仲間)がつきもので、ほかにブリや野菜の煮物などをお供えし、あとでみんなでおいしくいただきます。食事だけの行事ではありませんが、料理なしでは成り立ちません。

アエノコトは1976年には日本の重要民俗文化財に指定されています。実は無形の文化遺産を保護するという制度は世界に先駆けて日本で始まりました。ユネスコの無形文化遺産はそうした取り組みを参考に2003年に条約が結ばれ、2008年から登録がスタートした新しい制度なのです。ユネスコ日本政府代表部でこの条約の成立時から関わってきた七海ゆみ子氏の『無形文化遺産とは何か』には、誕生の経緯や“無形文化”という概念を各国の言葉でどのように共有するのかといった苦労(この条約の正文は6カ国語で書かれているので)などとともに、この制度の全容がまとめられております。この本を読めば、世間がなあんとなく思っている、「日本の重要無形文化財の世界版」「世界遺産の無形文化版」とはけっしてイコールではないことがわかります。

そもそも無形文化遺産は世界遺産とは同じユネスコでも担当部署は別ですし、設計思想が異なります。最初は「傑作」という形で登録が始まったものの、すぐに「優れているから認定する」というスタンスをとらなくなりました。遺跡や建物、景観を対象とする世界遺産では先進国ばかり認定されることへの反省や、民俗文化の保護が遅れがちな第三世界を支援する目的ではじまったのであって、優劣をつけるためではありません。それで非常に登録が難しい世界文化遺産と違って、ちゃんと書類を揃えて申請すれば原則登録可能とし、文化を維持するコミュニテイの存在や、人類の文化の多様性という視点を重視する姿勢を打ち出しています。

フランス料理が登録されたのは、料理技術が優れているからではなくて、フランス人のレストランでの会食の習慣が評価されてのこと。地中海世界全体の食習慣と能登半島の家族のお祭りが同列の扱いなのも、文化に優劣はないというスタンスからです。

ところが中国・韓国がわが国の優れた文化を世界に知らしめるチャンスとばかりにやたらと登録しようとしてきたので、事務作業が膨大なことになりユネスコはてんてこまい。いっぽう日本も、300近くもある国の重要民俗文化財を指定の古いものから順に送り込むという機械的なお役所仕事をするものだから、後ろがつかえてます。これでは本来もっと申請してほしいアフリカやアジア諸国からの登録がさっぱり進まない。業を煮やして1国あたりの申請数を制限すべきという意見も飛び出しました。農水省があせったのはそのせいなんですね。こうした苦悩と問題点は『ユネスコ「無形文化遺産」生きている遺産を歩く』でレポートされております。

ネットをみていると韓国と中国の世論は無形文化遺産の趣旨をまったく理解していないみたいですね。「和食よりもわが中国料理のほうが優れているのにおかしい」とか(くりかえしますが、優秀かどうかはいっさい関係ないのです)、「日帝に先を越される前に済州島の海女文化の登録を急げ」とか(よく似たものは共同登録すればいいのです。地中海ダイエットなんか今年さらに3カ国が相乗りして7カ国共同になりました)、ナショナリズムを煽る煽る。もっとも日本人だってあんまり変わりません。和食ハラショー日本サイコーっていう論調がおおっていますが、もっと落ち着いて自らの食生活を見直したほうがいいですよ。

それに「和食、日本人の伝統的な食文化」が世界無形文化遺産になったって報道されていますけど、正確には「和食、日本人の伝統的な食文化 ― 正月を例として」じゃないですか。ユネスコの和食を説明する動画をみると、餅はつくわお重が並ぶわ子供が親御さんの指導で魚をおろすわで、ちょっと赤面しちゃいます。わが家じゃお供えは飾らないし、おせちだって作ってないぞ。毎年買ってきたのし餅を切って紅白なますを瓶一杯作るくらいだよ…。こりゃあ大変だ。皆さんも無形文化遺産の継承作業、がんばってください。

投稿者 webmaster : 16:29

2013年12月06日

料理本のソムリエ [vol.63]

【 vol.63】

畑のトマトをもぎとった少年はおもむろに…

さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。

さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。

日本へのトマトの伝来については、横浜の外国人居留地で初めて栽培されたとか、政府が試験栽培したっていう話はいろんなとこに載ってますが、じゃあその後、どんな品種が栽培されるようになって、どんなふうに消費者に受け入れられるようになったのか。たとえばミニトマトって昔はなかったのか…ってのが今回のテーマ。

結論からいうと、導入当時のトマト品種はいろいろあってバラエティ豊かだったのが、次第に日本人好みのものに絞り込まれて、同じようなものばかり作られるようになった模様です。今の日本のトマトは桃太郎とファーストという二大品種が君臨していまして、どちらも“桃色系”といって皮が透明で薄いタイプなんですが、これは世界的にみると特殊な現象。戦前は皮が赤くて厚い“赤色系”のトマトも作られていましたし(近年は、調理用として再び日本でも栽培されるようになってきましたね)、「金柑トマト」という愛称で、黄色いミニトマトすらありました。

戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。

戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。

ちなみにこのトマト、ポンデが発音しにくかったのか昔から「ポンテローザ」とまちがわれることが多く、試しにポンデとポンテでネットで検索してみたら、ヒット数はかなり拮抗していました。ポンデローザのほうが一馬身優勢ってとこでしょうか…。ただし、どうやらポンデローザという名前の競走馬もいるらしくて、これがヒット数に加算されているみたい。おまけにこの馬も「ポンテローザ」としているサイトが結構ありまして、もう何が何やらわかりません…。ちなみにponderosaはラテン語で「重い」という意味なので、バラやレモンや松などにもこの名の品種があるようですね。

なお宮沢賢治の『黄いろのトマト』にも、このトマトが登場しています。この童話は原稿のみの未発表作で、ミニトマトは表記がチェリーになったりチェリイになったりぶれているのですが、ポンデローザは「テ」になったりはしていませんでした。さすがあ。

<だからね、二人はほんとうにおもしろくくらしていたのだから、それだけならばよかったんだ。ところが二人は、はたけにトマトを十本植えていた。そのうち五本がポンデローザでね、五本がレッドチェリイだよ。ポンデローザにはまっ赤な大きな実がつくし、レッドチェリーにはさくらんぼほどの赤い実がまるでたくさんできる。ぼくはトマトは食べないけれど、ポンデローザを見ることならもうほんとうにすきなんだ。>

この童話は、博物館のハチドリの剥製(そりゃあトマトは食べないでしょう)が作者に語りかけてきたというストーリー仕立てでして、面白く暮らしていた二人というのは、ペムペルとネリという幼い兄妹。不思議な異国の香りがする話ですので、トマトもそんな外国の野菜という感覚で登場しているのでしょうか…。それでも大正末の宮沢青年にとって、トマトは童話の小道具になるような親近感のある存在だったと思います。

もちろんその域までたどりつくには、トマトの枝みたいにくねくねうようよ曲折があったのはいうまでもありません。さかのぼって明治の子供たちにとってトマトがどんな野菜だったかは、木村毅の昭和14(1939)年刊行の随筆集『南京豆の袋』に収録された「トマトが初めて村へ来た頃」に描かれております。

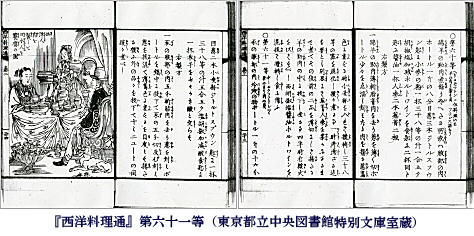

いきなり木村毅って書いてもちょっとわからないですね。だいいち下の名が読めません。同郷の政治家の犬養毅にあやかってこの名がつけられたそうなんですが、キムラ・ツヨシでもタケシでもなくて、キムラ・キって読むそうです。へんなの。彼は文学者でも作家でも学者でもない、自称「投書家あがりの文士」。投書家というのは雑誌への投稿で腕を磨いてきた叩き上げという意味でして、小説や伝記、翻訳書を著すかと思えば、文学史や明治文化史を研究するいっぽうで、編集者としても活躍しておりまして、『明治文化全集』は彼の編集です(vol31の『西洋料理通』が収録されている本。もっとも彼が担当したのは戦後の増補版ですが)。その業績は多岐にわたり、書誌学者の谷沢永一が乗り出して、膨大な著作リストをまとめています。

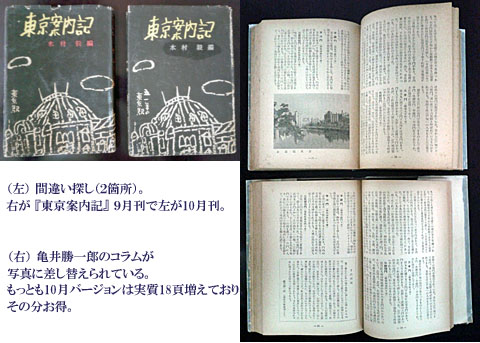

ちなみに彼が編集した本の中には昭和26(1951)年刊行の『東京案内記』というのがありまして、戦前の東京案内書が備えていた格調の高さと戦後のタウンガイドのような情報量の多さの両方を合わせもった、過渡期的な作品です。戦禍から息を吹き返した昭和20年代半ばの料理店の動向を調べるのに役立ちます(たとえば会社の近く池の端のうなぎ屋「伊豆栄」はこの時期旅館をしていたとか)。ですがこの本、実は図書館泣かせ。天下に名だたる谷沢先生も東京のガイドなんかにゃとんとご関心がなかったせいかお気づきありませんが、なぜか初版が9月10日と10月25日の2種類あるんです。同業者のカンというか憶測ですが、どうも出版上のトラブルがあって急遽刷り直した気配が…。ひゃー。くわばらくわばら。

おおっと、脱線はこれくらいにして、話をトマトに戻しましょう。ところは岡山県の東の勝間田村、ときは日露戦争が始まった明治37(1904)年。村一番の新し物好きの素封家に生まれた木村少年が、10歳のときにもらった一袋のトマトの種をまいてみた顛末、長いのでところどころはしょりながら引用してみます。

<やがて黄色い、小さい花が、葉陰にさきだした。「やつぱりなすだなあ。花の形はこちらのもの(日本の)と同じだ。」と奉公人がのぞいてゐる事があつた。(…略…)私は或る朝、もういゝと思つて一つ千切つて、本能的に鼻口に持つてつてにほひをかいでみた。そして思はずそれを地面へたゝきつけた。それから私は、ふろ場へ駆け込んで、石鹸で手を洗つては、二度も三度も指先をかぎ直してみた。かいでは又、皮膚のすりむける程、石鹸でこすつた。

私は生まれてから、あんなにひどい、厭らしい、悪臭をかいだ事はないやうに思つた。>

童話や朝ドラと違って現実の子供ったら横暴な……。いきなり地べたにスプラッタですよ。嫌らしい悪臭って、トマトかわいそう。

<その夏休みに、兄が都会から帰つて来て、庭さきの西洋茄子を見ていつた。『はゝあ、うちでもこれを作つたのかい。拙(まづ)いもんだらう。おれも神戸にゐる時、八百屋の店さきでこれを見つけて、てつきり柿だと思つた。いくらだと聞いたら一銭に三つだといふから、馬鹿に安いなと思つて、買うて帰つて、かぶつて見て吐き出したよ。』(…略…)そして西洋人はこれをどんなんして食べるのかゞ、随分、問題になつた。焼くにしても、煮るにしても、日本のなすのように堅くなくてプヤプヤしてゐるのだから、手が付られない>

兄弟して、もうさんざんな言いよう。ちなみにこのあと、お母さんがもったいない精神を発揮してぷやぷやする前の青いトマトを漬け物にしたものの、誰も箸をつけなかった、なんてオチも出てきます。

<それから六年たつた明治四十三年に上京したが、あの頃は洋食をたべに行つても、カツレツやビフテキにつくのが、キャベツの刻んだのだつた。

それからどの位な年月が立つてかであつたかよく覚えてないが、或る洋食屋で始めて紙のやうに薄つぺらに切つたトマトが、刻んだキャベツと一緒に皿の上へ載つて来た。

「はゝあ、西洋なすが載つて来たとは珍らしいなあ。これはかうして食ふもんかえ」

「馬鹿! 何が西洋なすなもんか。トマトだい。」

と、同行の友人(中村白葉君)が教へてくれた。私は始めてそれがトマトといふ名のものである事を知つた。それからいつしか私はその味になれて、馬鹿にトマトを貪食するやうになつた。

イギリスにゐる時、北の田舎のヨークシャアの古城で開かれた独立労働党の夏期学校の食卓で、私はトマトの皮をむいて食塩をふりかけて食べてゐたら、傍の女学生が不審さうに聞いた。

『へえ、日本人はトマトの皮を捨てますか。私達はそれをカチリと歯でかみ切つて食べるのに快感を覚えるのですが。』

これで私ははじめてトマトの皮ごと食べるものである事を知つた。私の遅鈍なる、トマトを完全に克服するまでに正に二十五年かゝつた。>

明治23(1890)年生まれの翻訳家の中村白葉は、10歳まで神戸で育ったために洋食好きを自認しておりまして、木村兄と違ってトマトに理解があったのでしょう。どうやらトマトはキャベツのせん切り同様、まずは外食の付合せとして認知されたようです。そういえば卯野め衣子さんは木村の一回り年下なんですねえ。すごい世代間ギャップ。明治44年の開明軒たらクロケットの下にトマトの角切りやらパイナップルやら、時代の先端を走りすぎ……って、おっとそれは言わない約束でした。

ただ明治も37年ともなると、岡山の少年がトマトの種を手に入れることができたところから察するに(どこから手に入れたかは書いてありませんでした)、この頃にはトマトが広く栽培されていたこともうかがえます。お兄さんは神戸の八百屋で馬鹿に安く売ってたって言ってますしね。

明治42(1909)年、はじめて国の統計にトマトが採用されるようになります。その時の生産面積は39町歩(つまり約39ヘクタール)で、生産量は513トンでした。同じ年のタマネギが945町歩で13700トン、キャベツが2000町歩で33000トンなのとは比べものになりませんが、それでもこの程度の量は作られていたんですね。大正12(1923)年には346町歩で5480トンと、10倍の規模になっていますが、まだまだ洋食の付合せはキャベツが優勢だったってことでしょう。なお『カゴメ一〇〇年史』の資料編によると、大正12年にカゴメ1社が調達したトマトだけで262トンにのぼるそうです。

生産量は増えたものの加工用の占める割合も高くて、家庭での普及はもうちょっとかかったことでしょう。森田たまのいうように、夏にしか出回らなかったようですし。木村毅のように抵抗感なく食べられるようになった者もいれば、「まったく嫁には困ったもんや、フォンだのトマトだの勘弁してほしいわ」っていう家庭もあったのかもしれません。

当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。

当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。

こうした今で通用しそうなハイカラ日本料理がある一方で、昭和になっても相変わらず、トマトの臭いが気になる人はゆでろとか(湯むきが目的じゃなくてトマトの風味を抜くのです)、塩ではなくて、砂糖だのジャムだの酢だのをかけろなんていう乱暴な食べ方が紹介されておりました。そもそもポンデローザが人気だったのもトマト臭が薄かったからでして、でかいぶん大味だったようなのですが、それが食べやすくて受け入れられた模様です。

前に日本ではフルーツみたいな味のトマトが喜ばれると書きましたが、隔世の感があります。トマト自体の味もそうですが、われわれの味覚もずいぶん変わったってことでしょう。“温室育ちのトマト”(実際には施設栽培だからといって促成とは限らないのですが)を嫌う人は、「畑でその場でもぎって食べたトマトは、トマトらしい香りがしておいしかった」なんていう昔話をよくされますが、そんな経験と感覚をもつ世代っていうのも、意外と期間限定なのかもしれませんね。

投稿者 webmaster : 13:45

2013年11月25日

料理本のソムリエ [vol.62]

【 vol.62】

オムライスと制服のメイドさんは

西洋をまとった日本なのだ

朝ドラでは、チキンライスをオムレツで包んでケチャップをかけたオムライスは、明治44年にめ以子のお父さんが発明したことになってましたね。今回これに異議申し立てを行なうと皆さん期待されていたかもしれませんが、いい大人ですからね、ドラマと現実が違うことくらい、知っていますよお。実在の人物、料理とは一切関係ありません。

実際には銀座の「煉瓦亭」で明治30年代に誕生したとする説と、大阪の「北極星」の前身である「パンヤの食堂」で北橋茂男氏が大正14(1925)年に発明したとする説があるそうですが、何をもってオムライスの完成と言っていいのかがよくわからないので、どっちにも軍配は上げられない、というのが正直なところです。

まず煉瓦亭が生んだ明治時代のオムライスですが、これはご飯と卵を一緒に炒めるような料理だったそうで、今のオムライスとはちょっと違います。ご飯はオムレツの具の扱い。『週刊現代』1997年4月5日号の「グルメ・スペシャル オムライスからカツ丼まで「元祖」の名店」に載っていた煉瓦亭3代目主人の談話によると、元はまかない食だったこの料理が明治33(1900)年にメニューに取り入れられたときは、上にケチャップこそかけていたものの、ご飯は白かったそうです。その後、明治35年にピラフ入りの改良型になったとのことですが、このピラフがトマト味だかどうかは書いてありませんでした。

一方北橋氏の発明譚は、柔らかいオムレツとご飯をセットで必ず注文する胃の悪い常連さんのために、わざわざ二皿別々に注文しなくても一度に食べられるような料理を発明したっていう話なんですが、先の週刊現代には出てきませんでした。『サライ』1999年6月3日号「ハヤシライスとオムライスの謎」にはあったのですが、大正11年に発明して、14年からメニューにのせたとある。かと思えば、『dancyu』1992年10月号(ABC朝日放送時代の宮根誠司がオムライスの作り方を教わっておりました)では、誕生したのは大正13年頃とあります。どうもよくわかりません。北橋氏の著書『幸福は食べ物によって左右される』を見ていても、卵は血液がアルカリ性になるから身体によくないという話はあっても、オムライスにはまったくふれておりませんし。まあネット上では大正11年説も13年説も見当たらないので、14年っていうことにしておきましょう。

やっぱり赤ーいトマト味のチキンライスやハムライスをオムレツでくるんでこそのオムライス。チキンライスを使ったオムライスの初出文献については、例の小菅桂子氏が『にっぽん洋食物語』で、『家庭料理法大全』だと紹介しています(ちなみに煉瓦亭のオムライスの話もでてきます)。これに対してつい先日出版された『ニッポン定番メニュー事始め』という本の中で、澁川祐子氏は以下のように述べております。

やっぱり赤ーいトマト味のチキンライスやハムライスをオムレツでくるんでこそのオムライス。チキンライスを使ったオムライスの初出文献については、例の小菅桂子氏が『にっぽん洋食物語』で、『家庭料理法大全』だと紹介しています(ちなみに煉瓦亭のオムライスの話もでてきます)。これに対してつい先日出版された『ニッポン定番メニュー事始め』という本の中で、澁川祐子氏は以下のように述べております。

<現在のようなオムライスが料理書に初登場するのは、一般に1928(昭和3年)発行の『家庭料理大全』だと言われている。では、どうせなら大正から昭和初期にかけての料理本を実際に当たってみよう。

手当たり次第、西洋料理を紹介する家庭料理本の目次をめくる。そこで発見できたのが、1926(大正15)年発行の『手軽においしく誰にも出来る支那料理と西洋料理』。通説より2年ほど早い。「オムライス(卵と肉の飯)」とその名も正しく紹介されていた。材料は、鶏卵、牛肉、グリーンピース、タマネギ、トマトソース、塩、胡椒、牛脂であるヘット、ごはん。牛肉なのでチキンライスではないが、トマトソースを使っているところがポイントだ。作り方は、あらかじめ卵以外の材料を炒め、焼飯を作る。別のフライパンで、卵を薄く大きく焼く。

<焼けたならば拵らへ置きたる炒飯(いりめし)を一人前位宛(ずつ)入れ、卵の周囲を箸にて折込み、フライパンに皿を當(あて)がひ、ポンと返しますと、丁度卵で包んだ様に皿に盛れます>

まさに現在、料理本に載っている作り方と同じだ。最後には<スプーンをつけて供します>とあり、食べ方の指導が必要なくらい目新しい食べものだったことがよく表れている。>

澁川氏のこの本、小菅桂子氏や岡田哲氏の洋食起源本と比べればかなりまとも。料理を専門としているライターさんではないにもかかわらず、頑張って調べているなあ、という印象です。ただ残念なことにどれもこれもが、テーセツだのツーセツだのを出発点に調べ始めて、それがどうやらまちがってるらしいってことがわかったところでめでたしめでたし、おしまい。惜しいねえ。そっから先が面白いのにもったいない、という印象です。そもそも、まちがってないほうが珍しいんだってば(笑)。

このオムライスの一件も、なぜか『家庭料理大全』というタイトルで覚えちゃったせいか、昭和3年刊の『家庭料理法大全』自体はご覧にならなかったようです。こちらの本の著者も『手軽においしく誰にも出来る支那料理と西洋料理』とおんなじ小林定美なんですよ。

<フライパンをよく拭って、ヘットを一面に敷き、強火にかけて、そこへ攪き混ぜた卵を入れ、薄くフライパン一面に焼きます、一寸火から外して、炒り飯を丁度包める丈け卵の上に載せ、四方から卵と攪き寄せるやうに致しまして、(この場合決して、飯を包み切らなくともよろしい、只卵はほんの周囲の格好を作る為に攪き寄せるのですから)再び火にかけて一寸焼き、皿をフライパンにかぶせて、反対にフライパンを起します、すつかり卵で包まつたご飯が上手く皿に受かります>

『家庭料理法大全』ではグリーンピースを使うのをやめて、より詳しく、誰でも作れるように配慮していますね。小林定美は自分のレシピを再構成して似たような本をいろんな出版社から出しております。うーん、商売上手の出版社泣かせ。たとえば同じ昭和3年に『一年中朝昼晩のお惣菜と支那、西洋料理の拵へ方』という本も出しているのですが、こっちのオムライスは『手軽においしく誰にも出来る…』とおんなじレシピです。

『家庭料理法大全』ではグリーンピースを使うのをやめて、より詳しく、誰でも作れるように配慮していますね。小林定美は自分のレシピを再構成して似たような本をいろんな出版社から出しております。うーん、商売上手の出版社泣かせ。たとえば同じ昭和3年に『一年中朝昼晩のお惣菜と支那、西洋料理の拵へ方』という本も出しているのですが、こっちのオムライスは『手軽においしく誰にも出来る…』とおんなじレシピです。

それにしても1925年に大阪で北橋氏が発明した翌年には、もう東京で活字化されているとは。そんなに短期間でパクられるほど北橋式オムライスは世に広まっていたのでしょうか。当時の人は小林がオムライスの発明者と思わなかったのか、ちょっと心配になっちゃいました。小林は大日本家庭料理協会を主宰しておりまして、著作は多いし、巻末には質問券をくっつけておりまして、発信力があるしなあ。

ちなみに小林定美は和洋中なんでもござれで、鶏のマレンゴ風のような素敵なフランス料理ではなく、現在あるような折衷家庭料理の普及を推し進めた一人。新聞、雑誌と活躍しますが、昭和5年に忽然と姿を消し……おっと、この話はラーメンの回のときにでも。

ただし小林式レシピにはトマトソースはでてきても、ケチャップを使うとはありませんでした。北橋氏がオムライスの発明者というのは、画竜点睛、ケチャップを使ったチキンライスと組み合せたことを指すのかもしれませんね。

さて、同じ大正14年。『改造』4月号には童謡作家のサトウハチローがこんな文章を書いています。

<こゝは西洋料理店です。豚もあります。ほんとうの牛肉もあります。夏にはおいしい生ビールも呑ませてくれます。さて、ひよつとこの話しで食べに行きたくなる読者諸君の為に伝四郎の店をくわしくいふなら、浅草広小路の露天飲食の田原町の方から数へて十何軒目の母子(おやこ)軒と染めてある暖簾がそれです。(…略…)伝四郎の暖簾の中に帰つて来ると貞チンは酒をやめて飯を食つてゐます。伝四郎得意のオムライス――卵焼の中に飯の這入ったもの、その名を笑ふ勿れ>

生ビールも出すちょっと変わった屋台の店主の名は、サトウハチロー曰く「御前試合の遺恨から闇討を食わして逐電した敵役」みたいな橋口伝四郎。どうせなら「父子軒」のほうが侍っぽいのに、なぜ母子? 伝四郎のお母さんが手伝ってたんですかねえ。橋口氏が作っていたオムライスは卵焼きにご飯が混ざっているタイプなのかくるんであるタイプなのか、ご飯は白いのかチキンライスなのか、この文章からはわかりませんが、銀座だけでなく浅草の屋台でも「オムライス」という料理が売られていたのは確かなようです。

ちなみに伝四郎の子でも母でもないサトウハチローですが、この記事を執筆する3年前の19歳のときに、母子軒で何度もツケで食事をしたあげく、アルバイトをしておりました。生ビールのポンプを押したり、皿を洗ったり、キャベツの上に紅生姜をパラパラまいたりしているうちに、カツと“玉三肉二”くらいは揚げられるようになったと『ぼくは浅草の不良少年 実録サトウハチロー伝』にあります。“玉三肉二”って何だろうと思って原典を探したところ、タマネギと肉を交互に(タマネギが3なのは外側にくるからです)刺したものと説明されていました。肉フライってやつですね。

ちなみに伝四郎の子でも母でもないサトウハチローですが、この記事を執筆する3年前の19歳のときに、母子軒で何度もツケで食事をしたあげく、アルバイトをしておりました。生ビールのポンプを押したり、皿を洗ったり、キャベツの上に紅生姜をパラパラまいたりしているうちに、カツと“玉三肉二”くらいは揚げられるようになったと『ぼくは浅草の不良少年 実録サトウハチロー伝』にあります。“玉三肉二”って何だろうと思って原典を探したところ、タマネギと肉を交互に(タマネギが3なのは外側にくるからです)刺したものと説明されていました。肉フライってやつですね。

このアルバイトの件は、昭和11年に朝日新聞東京版の連載をまとめた『僕の東京地図』にも出てきます。この本は、全体の3分の2ほどですが復刻もされておりまして、原本ではあっちこっちへ飛び回っていた文章を、浅草なら浅草、上野なら上野と地域別にまとめて編集し直しているので、当時をしのんで脳内お散歩するのにちょっと便利な造り。復刻の企画段階ではグルメ探訪を意図していたそうで、そっちの話題も豊富です。それも菓子や屋台など庶民的な店がたくさん出てまいります。

さっきの『ニッポン定番メニュー事始め』では、戦後の闇市でソース焼きそばが誕生したとかいうテーセツに異議を唱えまして、昭和10年代にお好み焼屋の店内で生まれたという仮説を立てておりますが、証拠にまでは迫りきれていませんでした。残念、いい線ついてるのに。この本を読めばちゃんと出てきます。

<ヤキソバ同じく五銭なるものがうまい。ソバを鉄板で、いため焼きにして、キャベツのみじん切りと、ジャガ薯(いも)のサイノメが混じっているのだ。ソースの香りにむせびながら食うとよろしい>

このヤキソバの店も屋台でして、向島のお風呂屋さんの前に陣取って、風呂上りのお客さん相手にご商売しておりました。お好み焼も出しますが、ポテトフライにロールキャベツ、カツレツも作っていたとのこと。一方浅草公園の章には、ヤキソバではありませんが、モチ天、キャベツボール、パンカツなんていう、サトウハチローもちょっと判断に苦しむものを売っていたお好み焼の屋台「御笑楽」が登場します。お好み焼は戦後生まれなんていうツーセツを信じている人たちの想像を絶していますねえ。

中国料理の炒麺をウスターソースで作っちゃったのがソース焼きそばなら、洋食の定番のオムレツとなんちゃって洋食だったチキンライスをえいやっと一皿でドッキングさせたのがオムライス。なんだかカツカレーみたいですね。そういえばカツカレーも浅草の屋台店が起源と言われております(vol30 参照)。『僕の東京地図』には、銀座の松坂屋の横の屋台「青葉亭」では、カツ丼の兄貴分みたいな「オムカツライス」を出していたとありました。現在見るようなオムライスは屋台文化の中から生まれた可能性は高いと思います。

例の北橋氏も大正11年に23歳で起業した時は、大阪の西区幸町で奥さんにパン屋をやらせて、自分は一銭洋食(これまたお好み焼のルーツですね)の屋台を引いていました。屋台がはかばかしくいかなかったので、のちにテーブル3つ椅子7つを買って、間口二間のパン屋の半分を仕切って安洋食屋を始めたのです。それでパンヤの食堂っていうわけ。一皿の料金が均一の料金体系だったので、二皿に分けて出すよりも一つにまとめたほうが常連さんへのサービスになったんですね。

それならカレーとオムレツは仲良くくっついたりしなかったのかしらと思ったら、これまた1925年刊、秋穂敬子著『美味しく廉く手軽に出来る日本支那西洋家庭料理』に、オムレツト・インデアンというのがありました。カレーソースにご飯を混ぜて、広げたオムレツの上に盛って、柏餅のようにくるむとあります。柏餅っていうのが言いえて妙。そういえばコンビニでは、チキンライスをオムレツでくるんだ丸い「オムすび」が売ってますよね。オムライスの和風志向もここまで来たかと驚くやら、感心するやら。

それならカレーとオムレツは仲良くくっついたりしなかったのかしらと思ったら、これまた1925年刊、秋穂敬子著『美味しく廉く手軽に出来る日本支那西洋家庭料理』に、オムレツト・インデアンというのがありました。カレーソースにご飯を混ぜて、広げたオムレツの上に盛って、柏餅のようにくるむとあります。柏餅っていうのが言いえて妙。そういえばコンビニでは、チキンライスをオムレツでくるんだ丸い「オムすび」が売ってますよね。オムライスの和風志向もここまで来たかと驚くやら、感心するやら。

ところで日本オリジナルといえば、カゴメの社史を見ていて驚いたのは、昭和33(1958)年発売のアルミチューブ入りトマトケチャップ。細長い絵具みたいな形です。ここからケチャップがにゅるりと出てくることを想像するとちょっと楽しい。今見られるようなソフトビニール製のボトルは昭和41(1966)年登場とありまして、意外に新しいですね。このタイプの容器はマヨネーズのほうが先行していましたが、ケチャップでは酸素が透過すると変色するので開発に苦労したようです。海外ではマヨネーズはビン入りですし、ハインツのケチャップはひっくり返して立てて置ける固いプラスチックボトル入り。ホットドック店用はともかくとして、家庭用の搾り出せるボトルっていうのは日本独特の模様です。

秋葉原のメイド服(これまたイギリスのメイド文化にあこがれてアレンジしたものですね)姿の娘さんが、オムライスにケチャップでちゅるちゅる字を書くっていうのは、まさに日本文化の極みなのですね。メイドカフェのオムライスは外国からの観光客の皆さんに喜ばれるっていうのもなんとなくわかりますね。

投稿者 webmaster : 18:00

2013年11月08日

料理本のソムリエ [vol.61]

【 vol.61】

「素」が先か、トマト味が先か

朝ドラの「ごちそうさん」、ご覧になりました? 「あまちゃん」だってなかなかリアルタイムで見られなかった私なものでとびとびでしか見ていないのですが、完全に一本取られた心地です。地雷を避けるどころか、地雷原の中を戦車でスラローム。こりゃあどうも確信犯みたいですね。前に大河ドラマがリアルさを追求しすぎてストーリーの足をひっぱっているっていう批判がありましたが、それに学んでの演出なのかも。明治や大正の西洋料理や食事情をリアルに再現しても、大喜びするのはごく一部のマニアだけで、お茶の間受けしそうにないものねえ。でも食がテーマって堂々謳っておきながら、こんなにも時代考証がいい加減でいいのかしら……?

西洋料理店の開明軒の描かれ方や塩むすびに使った塩の種類といった重箱談義はこの際棚上げするとしても、明治生まれの子供らにフランス料理(それも牛肉の赤ワイン煮やフォワグラのフラン)をふるまう超展開には度肝を抜かれました。そんでもって先週はいよいよフォンが登場。そりゃまギッド・キュリネールだってフォンは載ってますけどね。卯野大五シェフは、平成のホテルから明治時代にタイムスリップしてきたっていうエピソードの伏線かしら?

まあ、話もまだ途中なのに小舅っぽいことは言いますまい。ためしてガッテンのような情報番組ならいざしらず、目を転じればチャングムなんていうアストロ球団クラスの事例(vol2参照)もありますし。自由奔放荒唐無稽なら、そうとわかるように徹しきってエンターテイメントとして楽しませてくださいね。当ブログ、洋食と大阪料理の話はしばらく封印しまして、「ごちそうさん」を生温かく見守っていきたいと思います。

ただ、ここんとこずっとトマト縛りで書き続けているので、このシリーズが終るまではご勘弁を。前回ケチャップの由来についてちょろっと触れましたが、それでは日本人はいつからケチャップに親しむようになったのかっていうのが気になって、もうずいぶん前にいろいろ調べちゃったもので。

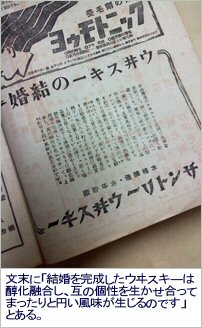

ケチャップの日本への導入はウスターソースに遅れるものの、明治後半には国産化されています。『カゴメ一〇〇年史 本編』によりますと、カゴメでは明治41(1908)年には試作を始めたそうで、大正末の生産量はトマトソースの3分の1ほどだったのが、昭和5(1930)年に逆転し、14(1939)年には6倍近くにもなったそうです。業務用中心だったトマトソースに対し、保存のきくケチャップは家庭にも広がっていったため売れ行きものぼり調子だったとか。そういえば戦前は、桃屋さんもケチャップを販売してました。

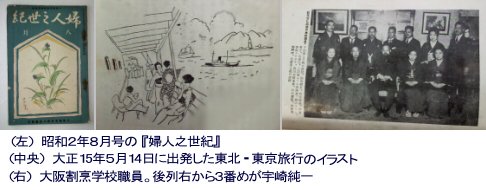

そんなケチャップ、戦前の庶民にとってどんな存在だったかがわかる森田たまの一文をご紹介。『絹の随筆』(1961)の中の「トマトカチップ」です。慶応大の学生だった森田七郎と結婚したての大正半ばのお話(おお、どっかの家とちょっと似てる)。同じ「絹の随筆」という副題がついている『森田たま随筆全集第3巻』には収められておりませんのでご注意を。

<栗と松茸をふんだんに入れた、チキンアラマレンゴーをつくつてみようと思つたのは、新学期のはじまる九月であつた。久しぶりで顔をあはせる友人たちに、すこし贅沢なごちそうをしたいと思つたのであつたが、あいにくなことに、なまのトマトを切つて入れる、とあるそのトマトが、もう八百屋にはなかつた。

どうしようかしら、これはやつぱりトマトで煮ないと味が出ないんでせうねと思案してゐる私に、常連の一人が智慧をさづけてくれた。

「三越の食品部へ行くと、トマトカチップといふ壜詰を売つているけど、あれどうかしら。トマトの汁だからいいんぢやないかと思ふけど。…」

鶏と玉ねぎと栗と松茸を、トマトカチップ入りのスープで煮て、おろしぎはにちよつとセリ酒を落したこの料理は、ハイカラな慶応ボーイに大好評であつた。さうして、トマトカチップは、煮込物に入れるだけでなく、そのままなめてもおいしいし、スコッチエッグなどにかけると、一そう風味をますといふことも同時に発見した。トマトカチップはわが家にとつて、お醤油についで重宝な調味料となつた。

トマトカチップがトマトケチャップであると知つたのはいつのころか分らない…(略)…人生の半ばを病床に暮し、三十年来台所に起つたこともない。チキンアラマレンゴーはいまだにわが家の秋の料理の一つとなつてゐて、必ず九月の食卓にのぼる。みんながおいしいといふと夫は、しかし昔ママのつくつた方がもつとおいしかつたといふ。

カチップ時代のそれには、青春といふ調味料がもう一つ入つてゐたせゐであらう。>

「え? 昔おいしかったのはマツタケが入ってたからじゃあないの?」と思わずつっこんでしまいそうになったのですが、1959年に発表された文章なので、森田家では戦後もマッシュルームではなくてマツタケ入りだったのかもしれません。マツタケは昭和も30年代までは、大正時代と同じくらいの量が採れていましたから。

うーん、こうなると実際に試してみないわけにはいきません。ドラマの時代考証をくさすのならば、みずから範を示さねば。ええい、ここはひとつ大枚をはたいてマツタケを買ってやろうじゃありませんか!

ところがもう11月なので、輸入のマツタケしか出回っていませんでした。いやあ、これはしたり。丹波のマツタケをふんだんに使う気まんまんだったのに残念残念。それにしてもアメリカだのトルコだのから来たマツタケを使った場合、ブログに「松茸」って書いて大丈夫なのでしょうか? 栽培のシメジは今後はちゃんとブナシメジやヒラタケって書かないと怒られるのかなあ。

随筆には作り方が書いてあるわけではなく、量も“ふんだんに”としかわからないので、柴田書店刊『フランスふだんのおそうざい』を参考にしてみました。といっても使う材料が全然違うので(ていうか、マツタケはともかく鶏と栗の組合せって赤ワイン煮込みならわかるけど、マレンゴ風じゃないよねえ?)、雰囲気だけ。「青春」という調味料はスーパーで調達できなかったので、森田家戦後バージョンです。どうです、本当にマツタケ入りでしょ? すみません、勇気がなくて生トマトでも作っちゃいました。マツタケがもったいなくて。

随筆には作り方が書いてあるわけではなく、量も“ふんだんに”としかわからないので、柴田書店刊『フランスふだんのおそうざい』を参考にしてみました。といっても使う材料が全然違うので(ていうか、マツタケはともかく鶏と栗の組合せって赤ワイン煮込みならわかるけど、マレンゴ風じゃないよねえ?)、雰囲気だけ。「青春」という調味料はスーパーで調達できなかったので、森田家戦後バージョンです。どうです、本当にマツタケ入りでしょ? すみません、勇気がなくて生トマトでも作っちゃいました。マツタケがもったいなくて。

ところが実際に食べてみるとケチャップタイプも結構いけました。この料理、栗とタマネギでかなーり甘いので、甘酸っぱい味と合うんですね。マツタケはふんだんでも、ケチャップはほんのちょっと使うのがこつ。ちなみにフォンやスープは使いませんでした。マツタケだって別に使わずとも、シメジでもエリンギでもよさそう(泣)。

それにしてもこの時代に鶏のマレンゴ風なんてずいぶんハイカラですが、おしゃれな海の向こうの料理を作ってみたい食べてみたいという願望は、昔も今も変わらないようです。その甲斐あって、西洋かぶれのナウい慶応ボーイにばかうけ。大阪のどっかの家庭とは大違い。

当時のケチャップはわざわざ三越の食品部に行って買う、ちょっと贅沢な調味料だったようですが、醤油のようにかけてもなめてもおいしいというのがミソで、それが家庭に広まった秘密なのでしょう。昭和になるとかなり一般的な存在になったのは、前回のナポリタンの一件からも想像できますね。

ちなみにカゴメは戦時中、海軍向けにカレーのルーみたいなキューブ状に固めた固形ケチャップも製造しています。流血を連想させるから液状なのを嫌った……んじゃなくて、持ち運びの便を考えてのことですね。さすが洋食党の海軍、そこまでしてケチャップを使いたかった……というわけではなくて、ビタミンが不足がちになる船上での栄養面を考えてのことでしょう。実際スライスしてご飯にのっけて賞味されていたようですし。

これではただのケチャップのせご飯ですが、炒めればケチャップライスになりますね。これこそナポリタン同様、日本人の発明した西洋料理です! 鶏を使ったのがチキンライス、ハムを使えばハムライス。君はどっち派? なんてきいても若い人には、「はあああ? トマトリゾットの具ですかあ?」とか言われちゃうかも…。

『にっぽん洋食物語』で知られる小菅桂子氏は、2005年7月に昭和女子大近代文化研究所から出した『チキンライスの日本史』というブックレットで、大正末に鎌倉ハムからトマト風味の具とソースが入った「ハムライスの素」が発売されて以来、ハムライスブームが起こり、その姉妹品として「チキンライスの素」も発売されて、昭和になってチキンライスがハムライスの地位にとって変わったという仮説を立てています。さては先生、ハムライス派だね。

また明治18(1885)年のクララホイットニーの『手軽西洋料理』、同36(1903)年10月の『家庭之友』、同42年の『四季毎日 三食料理法 冬の部』に登場するチキンライスはみなトマトを使わないピラフ風で、大正3(1914)年の『家庭料理講義録』のチキンライスは味つけにキャラメル(もちろんお菓子でなくカラメルですね)を、大正7(1918)年の『海軍五等主厨厨業教科書』ではドミグラスソースを使っており、ハムライスブーム以前のチキンライスは混沌としていてまだトマト味の時代ではなかったとしています。さらに勢い余って「大正期でもまだ、料理本を見て西洋料理を作ろう、などという人はほとんどいなかった。料理本は西洋の文化の香りを読んで楽しむものだったのである」とも。おいおい、そんなこと言って大丈夫? 森田さん家は例外中の例外なの?

ここんとこちょくちょく取り上げている『トマトが野菜になった日』には、昭和以前のトマト味のチキンライスがちゃんと紹介されています。トマトの本だからね。明治39(1906)年2月号の『月刊食道楽』にはトマト味のシチューを白いご飯にかけるタイプ。大正7(1918)年の『婦女典範実用家庭顧問』には、鶏肉の具を炒めた鍋にトマトの裏ごしとご飯を入れてパラパラになるまで火を通して作るタイプ。小菅先生は、『チキンライスの日本史』に続いて翌月には同じブックレットシリーズの2号として『トマトの日本史』も出しておりまして、この中ではちゃっかり『トマトが野菜になった日』を引用していますが、前の号を出したあとで慌てて手に入れたのか、読んではいたけど気づかなかったのか。

ちょっと調べてみたら、赤堀吉松らの『家庭応用洋食五百種』と家田啓造の『西洋料理法 活用』は、どちらも明治40年(1907)の本なのですが、これらに出てくるチキンライスは、鶏肉の具とトマトの裏ごしとご飯で作るタイプでした。赤くてトマト味のチキンライスって明治の末からあるじゃないのさ。そもそも手軽に作れる「素」や「種」が売れるようになるには、ライスカレーの前例が示すように、その料理がある程度認知されてなきゃ始まんないと思うんですけどねえ(vol34)。チンジャオロウスって聞いて何のことだか見当もつかない人が、青椒肉絲の素を買ってみようって気にはなかなかならないよねえ。

「チキンライス」を名乗るには鶏とご飯さえ使ってあればよいわけですから、黎明期にはかなりいろいろなタイプがあったのは事実です。ただ次第にトマト味がスタンダードとなってきて、さらに素だのケチャップだのを使った簡単バージョンが普及するようになった……というのが自然な解釈ではないでしょうか。当時の人もちゃんと、チキンライスはカレーライスとも違う日本生まれの洋風ご飯料理(そもそもご飯を使った西洋料理ってのを探すのに苦労していたのだから)である、と認識していました。日本人好みの味にするべく、試行錯誤あっての完成形なのでしょう。

それから小菅先生がチキンライスの資料として引用している『家庭料理講義録』なんですけどね、これは通信教育のテキストで、大正3年どころか明治末から、それも毎月出されていました。そりゃあ実際に作るのは一苦労だろうけど、誰もがみんなひたすら見て楽しむだけのために延々購入したわけでもありますまい。また赤堀吉松は赤堀割烹教場(今の赤堀料理学園の前身)3代目校長だし、家田啓造は岐阜県師範学校女子部と岐阜県立高等女学校(今の岐阜大と岐阜高校の前身)の先生です。レシピを眺めるだけで作らなかったとか言うと、卒業生に怒られちゃいますよ。

さて、そろそろお気づきでしょうが、ここまでが壮大な前ふり。

もちろんこの後はオムライスの話ですよ(続く)。

投稿者 webmaster : 18:27

2013年09月26日

料理本のソムリエ [vol.60]

【 vol.60】

「ナポリたん」ってお子ちゃまキャラだと思ってたのに、

いったいどんな過去が…

朝ドラのあまちゃん、いよいよクライマックスですねえ。料理人の皆さんはご覧になっているのかしらん。本放送中は仕込みだの仕入れだのをしていそうだし、再放送はランチの真っ最中だからねえ…。高校野球のシーズンは厨房でラジオを聞いてる料理人さんを見たことがあるけれど、さすがにテレビはねえ。

私にいたっては午前8時なんて深い時間帯の放送にはあんまりご縁がなくて、夜中の一挙ダイジェスト放送でようやく全体像をつかむことができました。なるほど、よくできたドラマだわー。伏線がよく練られていて、きっちり回収されるのには感動です。さらに驚いたのは、てっきり震災は最後の最後のほうでちょこっと触れて、涙なみだのハンカチとオブラートに包んでおしまい、となるとばかり思っていたのがあにはからんや。まさかの正面突破です。批判もあるかもしれませんが、そのプロ意識に拍手を送りたい。

そんなにわかファンはいまさら会社の近くが東京編の舞台になっていることに気づきまして、さっそくアメ横女学園東京EDOシアターの幻影を求めて聖地巡礼してみましたよ。ていうか、昼めし食べに行くあたりなので。シアターのモデルのアメ横センタービルには食材の仕入れでご厄介になっているし。それで初めてこの商店街が、あまちゃんで街おこしをしていることにも気づきました。まあ周りじゅう看板だらけでほとんど目立たないので、本気度は不明です。

「無頼鮨」はどこかモデルがあるんだろうか? 小上がりとはいえ庭もあって、それなりのお値段そうな店だけど、アメ横周辺にはわれわれでも手が届く庶民的な寿司屋さんが多くて、そっちのほうしか知らないや。画面に写っていた電信柱の住所からいうと御徒町駅のすぐ近くなんだけど、あれはセットだしなあ……なんて狭い裏路地できょろきょろしていたら、背後から声をかけられました。ここでドラマだと種市先輩だったりするのかもしれませんが、フード・ラボのO澤所長。思いっきり不審人物。かなり恥ずかしい。

さて、この流れで寿司の本の話へもっていきますと、たいへん自然で柴田書店のブログらしいのですが、私が釣られるのはいつも斜め上方の隅っこのところでして。ドラマで気になったのは、春子ママが万引き未遂のユイを「リアス」に引っ張り込んで、ナポリタンを出して言う「ほら、あばずれの食いもんだよ」てセリフ。じぇじぇじぇ、ナポリタンってあばずれ御用達なの? 浅倉南ちゃんが作ってくれるものって、この間のdancyuに載ってたじゃない! アメ横近くのロッテリアはナポリぱんだバーガーが限定商品なのに、こんなにかわいいのにそんな……。「昔のドラマや映画の不良がみんなナポリタン食べる」って、言ってたけど学校さぼって喫茶店に昼間っぱらからたむろしている不良ってことなのかしら……。でも、ナポリタン好きの不良って、たいしたことなさそう(笑)。

さて、この流れで寿司の本の話へもっていきますと、たいへん自然で柴田書店のブログらしいのですが、私が釣られるのはいつも斜め上方の隅っこのところでして。ドラマで気になったのは、春子ママが万引き未遂のユイを「リアス」に引っ張り込んで、ナポリタンを出して言う「ほら、あばずれの食いもんだよ」てセリフ。じぇじぇじぇ、ナポリタンってあばずれ御用達なの? 浅倉南ちゃんが作ってくれるものって、この間のdancyuに載ってたじゃない! アメ横近くのロッテリアはナポリぱんだバーガーが限定商品なのに、こんなにかわいいのにそんな……。「昔のドラマや映画の不良がみんなナポリタン食べる」って、言ってたけど学校さぼって喫茶店に昼間っぱらからたむろしている不良ってことなのかしら……。でも、ナポリタン好きの不良って、たいしたことなさそう(笑)。

ちなみに吉川敏明シェフの『ホントは知らないイタリア料理の常識、非常識』によりますと、スパゲティ・アッラ・プッタネスカなら娼婦風だし、アッラ・ケッカならおかま風なんですが、アッラ・ナポレターノは不良風てのはありません。ナポリっ子に怒られちゃうよね。

ちなみに吉川敏明シェフの『ホントは知らないイタリア料理の常識、非常識』によりますと、スパゲティ・アッラ・プッタネスカなら娼婦風だし、アッラ・ケッカならおかま風なんですが、アッラ・ナポレターノは不良風てのはありません。ナポリっ子に怒られちゃうよね。

念のためにパスタばかりのレシピを1300以上集めた『新パスタ宝典』をひもときますと、ナポレタニーナ(napoletanina)っていうのがありました。これは肉や生ハムをトマトや卵と一緒に混ぜて生地を作り、ゆでたマカロニと一緒に器に入れて湯煎にかけるもの。スパゲティとは関係ないねえ……。

さらに探すとスパゲティでなくてパスタだけど、「ナポリ風ラグーのパスタ、ヴェラーチェ」ってのが載ってまして、こっちのほうがナポリタンぽい。みじん切りのタマネギ、ニンジン、セロリを豚の脂で溶けるくらいまで炒めて、仔牛の腰肉を入れて、トマトのピュレとオリーブ油を加えて作るソース。水またはブロード(ブイヨン)を加えながらできるだけ時間をかけて煮まして、肉は取り出して別の料理に使います。ちなみにヴェラーチェ(verace)とは「本物の」という意味で、もっとも古い伝統的な作り方だからだそうです。真のナポリパスタ協会の承認つきなのかしら。

ほかに「パスタのナポリ風、簡単なミートソース和え」っていうのもありました。こちらは煮込んだラグーじゃないので、調理法は「センプリチェ(semplice)」。野菜を炒めたら粗びきの牛肉を加えて軽く色づけてまして、マジョラム、ナツメグ、塩コショウを加えて、ワインを注ぎ、裏ごししたトマトの果肉(湯むきして薄切りにしてもよい)を加え、弱火にしてゆるま湯またはブロードで煮る……ってぜんぜん簡単じゃないし。

こうした真摯な姿勢のソースに比べたらケチャップで麺に味をつけちゃうスパゲティナポリタンっていうのは、インスタントの極みだよねえ。恐らくトマト味のラグーで和えるナポリ風のパスタを作ろうとしたものの、保存がきいて手に入りやすいケチャップに頼った結果、生まれたのでしょう。じゃあそれはいったい、いつのこと?

ナポリタン愛がこうじて、各地の特徴的なスパゲティナポリタンを訪ねたり、アメリカのハインツ社やケチャップの消費量の多いスウェーデンにまで足を伸ばしたルポ『ナポリタン!』は、『とことんおでん紀行』や『カレーライスと日本人』といった先人のスタイルにならった労作なのですが、歴史考証の中途半端さは否めません。ケチャップで作るナポリタンは横浜のニューグランドホテルの入江茂忠シェフがGHQの将校のために作ったのが始まりっていう説をとっていますが、これは100%ありえないでしょう。だってケチャップ味のスパゲティナポリタンって戦前からありましたもん。

『婦人之友』の昭和12年12月号ではうどん料理の記事で、うどんを代用して作る「スパケテナポリタン」を紹介しています。麺がうどんだなんて安い学食みたいだけど、日中戦争が始まってなんでもかんでも代用で節約が推奨された時期だからね。フライパンで豚か仔牛の肉100gと脂50g、ニンニク3片を炒めて取り出し(これも肉は別の料理に使います)、さいのめに切ったトマト小2個を入れて炒め、トマトケチャップを加え(トマトがないときには少し多めに)、月桂樹の葉2,3枚を入れて、シェリー酒5、6滴を落とします。湯(煮出し汁があればなおよし)でのばして、塩コショウで味をつけてできあがり。これをゆでたうどんにかけて、粉チーズをふります。

所詮うどんなのに材料にシェリー酒なんて使ってお洒落さんなのは、料理研究家の趣味なのか、標準レシピなのかよくわかりません。解説には「これはイタリーでよくする料理で、これさへあれば他のものはいらないといふ人のある程そんなに美味しいものです」とありまして、れっきとしたイタリア料理とうたっております。スパ「ケ」テなのにね。

これってうどんで作る特殊な事例じゃないの?と疑う向きには次の資料を。童謡作家、有賀連の作品集『風と林檎』(1932)にある「マカロニ」という子供向けの詩です。

マカロニナノダヨ、コノ皿ハ フォークニマイテル、アノヒトモ

― プルン、ルン、ルン、マカロニダ

マカロニナノダヨ、ミテゴラン トマトケチャップガカケテアル

― プルン、ルン、ルン、マカロニダ

マカロニナノダヨ、コノ皿ハ タベルヨ、ボクハ、スキナンダ

― プルン、ルン、ルン、マカロニダ

マカロニナノダヨ、アノナベハ マカロニナノダヨ、ヤハラカイ

― プルン、ルン、ルン、マカロニダ

ずっとマカロニマカロニ言い続けてますが、フォークに巻いているのでロングパスタでしょう。戦前の資料を見ていると、マカロニを正しく「管饂飩」っていう身も蓋もない説明をしているものもありますが、今の「パスタ」のように総称として使っていたりもします。一コマ漫画でマカロニって言ってるのに、明らかにロングパスタが描かれているのもありました。ちなみに戦前の加工食品に関するお堅い資料だと、スパゲティという単語より英語からきた「ヴァミセリ」のほうがよく使われていたりします。

さてこれは、童謡として書かれた詩に出てくるっていうのがミソでして、子供がマカロニという食べものがどんなものか知っているのが大前提となっていることを示しています。いまヴァミセリの歌ってのを作っても、大人にだってぽかんとされちゃうでしょ? 昭和7年の段階でパスタにトマトケチャップをかけるのがさほど珍しくなかったという傍証です。ナポリタンはデパートの食堂の洋食の付け合せとして生まれたという説もありますが、ニューグランド誕生説よりはずっと傾聴に値します。

そろそろみなさん戦後の発明っていうのは変だということに気づかれたようで、入江氏よりも前にニューグランド初代料理長のサリー・ワイルが発明した説ってのもありますが、彼はスイス人でれっきとしたフランス料理のシェフなのに、わざわざスパゲティだのケチャップを使う必然性ってのが感じられないんですよねえ。むしろワイルや入江シェフが、日本人の好きなナポリタンを、ホテルで提供できる域まで高めたっていうのなら合点がいきますが…。

ナポリタンってケチャップで甘酢っぱいので、不良というより子供の好物。柔らかくて食べやすいしね。カレーと並んで子供に人気ですが、それじゃあそもそもミートソースでもグラタンでもいいけど、スパゲティやマカロニがいつどのような形で日本人の舌に受け入れられるようになったかというと、これがどうもよくわからない。やたらうんちくを垂れるカレーと違って、この件に関してはみんな頬かむり。実際、いつの間にか素知らぬ顔で洋食屋のメニューにまぎれ込んだ感じでして、これを調べるのはかなり大変そう。

例の魯山人は、1935年10月の『星岡』で、大正時代にマカロニを売りにした洋食屋があったと証言しています。「その頃「伊太利」とか云ふ洋食屋があつて、イタリー風の「うどん」を自慢にしてゐる料理人があつた。「ゑり治」の横邊りだつたか、三共の横邊りだつたかにあつた。二百種類位マカロニを拵へると云ふのでね。僕は毎日違つたのを作らせて毎日食つたもんだ」(星岡60号)。先生場所がちょっとうろ覚えですが、半襟屋のゑり治があったのは銀座竹川町、喫茶部もあった三共薬品は銀座尾張町でして、今の銀座5丁目から7丁目のあたりでしょう。彼いわく17年か18年前の上京した頃の話ということなので、大正前半のできごと。魯山人に無理やり毎日違うパスタ料理を作らされて、ついスパゲティをケチャップで和えちゃったりしなかったんでしょうかねえ。

ケチャップってアメリカ人が好んで使うので、先の本で吉川シェフはナポリタンはアメリカ生まれで英語から来ているんじゃないかと想像していますが、アメリカでもスパゲティにケチャップを使う習慣はなくて、日本に来たアメリカ人がたまげているのをネット上で見かけます。やはり日本生まれじゃないかと思うのですが、いかがでしょう。

もっとも私もケチャップ自体はアメリカで生まれたものかと思っておりましたら、『トマトが野菜になった日』によりますと、そもそもこの言葉、魚醤からきているんですって。それが東インド会社経由でイギリスにわたって、19世紀のアメリカでトマトや砂糖が加えられるようになったとのこと。インドネシアでも「ケチャップ・マニス」(あまいケチャップ)や「ケチャップ・サンバル」(トウガラシソースのケチャップ)っていうのがありまして、アメ横センタービルでも買えますが、まさかこちらが正当後継者だったとは。

もっとも私もケチャップ自体はアメリカで生まれたものかと思っておりましたら、『トマトが野菜になった日』によりますと、そもそもこの言葉、魚醤からきているんですって。それが東インド会社経由でイギリスにわたって、19世紀のアメリカでトマトや砂糖が加えられるようになったとのこと。インドネシアでも「ケチャップ・マニス」(あまいケチャップ)や「ケチャップ・サンバル」(トウガラシソースのケチャップ)っていうのがありまして、アメ横センタービルでも買えますが、まさかこちらが正当後継者だったとは。

ああ、それにしてもあまちゃん、最終回を平常心で迎えることができるでしょうか。だってだって、これが終わっちゃったら次の作品は、「食」がテーマなんですってよ、奥様! こわごわちょろっとNHKの公式HPを見たところ、「志村! うしろ、うしろ!!」の気分。ああああ、この時代設定、人物紹介! 地雷があちこちにてんこ盛りですよ(泣)。どうか神様、NHK様、珍説や思い込みを、もっともらしくストーリーにちりばめませんように…。

投稿者 webmaster : 13:30

2013年09月02日

料理本のソムリエ [vol.59]

【 vol.59】

京野菜を育んだのは土か人か

トマトがらみでもうひとネタ。アメリカでは生食用トマトでも、果汁が少なくて固いものが喜ばれるんだそうです。「加熱調理用ならまだしも、なぜまたそんなトマトを?」と思ったら、ハンバーガーに挟むのに果汁たっぷりだとパンズに染みて困るからだそうでして。固いとスライスしやすいしね。日本のトマト農家は甘くてみずみずしい、果物のような味を追い求めていますが、ずいぶん方向性が違います。

お国が変わると料理が変わり、当然求められる野菜の性格も違ってきます。だから各地でいろいろと特徴的な品種の野菜が作られてきたわけでして、郷土の料理と地元の野菜は密接に結びついております。その際たるものが京野菜でして、かぶら蒸しを作るにはやっぱり聖護院蕪、田楽茄子を作るのには賀茂茄子がぴったりですよね。

京野菜は今や全国に通じるブランドですが情報不足気味だった時代が長く、90年代以前は林義雄先生の『京の野菜記』(1975)、『京の野菜―味と育ち』(1988)、高嶋四郎先生の『京野菜』(1982)しかありませんでした。というか、現地をよく知る専門家の京野菜の本は今でもこれくらいかなあ。高嶋先生は改訂増補するつもりでいましたが果たせず、お弟子さんたちが遺稿をまとめて『京の伝統野菜と旬野菜』(2003)として出版しております。

京都府立大農学部の高嶋先生の本は各種京野菜の履歴書というか、いつの時代にどこからもたらされたのかといった学術的な内容。お弟子さんだった林先生の本は京都府の農業試験場所長や指導所長だったキャリアを生かして、生産者の様子も盛り込んだちょっとエッセイ風になっています。ただどちらもモノクロ写真中心なのと、まったく現場を知らない人向けには書かれていないという難点が…。

以前堀川牛蒡の栽培について調べていたときのこと。高嶋先生の本をひもとくと、歴史的な由来しかない。一方林先生の『京の野菜記』のほうには「…植える苗は前年の九月にまいた苗のうちから、長さ一尺五寸(四五センチ)以上で…六月の中、下旬に植える。植え方は普通の植物の植え方とは違って、東南に向けて一五度の角度に寝かせて浅く植える」ってあったんですが、これって横にして植えなおすってこと? ゴボウを?? たしかに堀川牛蒡ってよく見ると、頭と尻尾のところでクランクみたいにカクカク折れ曲がっていまして、寝っころがっていないとあの形に育たない。半信半疑で、わざわざ農家に電話して確認してしまいました。今ならネットで検索すりゃ写真入りでぞろぞろヒットしますが…。便利になりましたねえ。

以前堀川牛蒡の栽培について調べていたときのこと。高嶋先生の本をひもとくと、歴史的な由来しかない。一方林先生の『京の野菜記』のほうには「…植える苗は前年の九月にまいた苗のうちから、長さ一尺五寸(四五センチ)以上で…六月の中、下旬に植える。植え方は普通の植物の植え方とは違って、東南に向けて一五度の角度に寝かせて浅く植える」ってあったんですが、これって横にして植えなおすってこと? ゴボウを?? たしかに堀川牛蒡ってよく見ると、頭と尻尾のところでクランクみたいにカクカク折れ曲がっていまして、寝っころがっていないとあの形に育たない。半信半疑で、わざわざ農家に電話して確認してしまいました。今ならネットで検索すりゃ写真入りでぞろぞろヒットしますが…。便利になりましたねえ。

このときにふと思ったのですが、京都の野菜ってどうして土の中へ深く伸びるタイプのものが少ないんでしょう。ナスやトウガラシのような空中に実るものはともかくとして、聖護院蕪はもちろん聖護院大根もまん丸で、半分土から顔を出しています。九条葱は白い根深ネギじゃなくて葉ネギだし(まあ白ネギは土寄せするんですけどね)。

アクがないので有名な山城のタケノコだって、厚い盛り土をしてふかふかにした特別な竹やぶで育てるからあんなに柔らかくて白いのです。海老芋は品種自体は唐芋なので普通なら寸胴型になるはずなんですが、土寄せを何度もして、先細りのあの独特な形に育てます。農家はなんだか土と戦っている感じ。それなのに、そこいらのマスコミはおおむね「京野菜がおいしいのは土がいいから」「水がいいから」って解説しています。ホントか?

賀茂川や桂川が氾濫するたびに、山から栄養をたっぷり含んだ水が供給されるため京都の土は肥沃になったっていう説明も見たことがありますが、それってナイル川じゃないの? そもそも、いったい何年前の栄養に頼って野菜を作り続けているの??

京都帝大農学部の大槻正男先生は、宮城県生まれで東京帝大出身。大正時代に京大に赴任して初めて接した京野菜のおいしさに驚きます。ところがある日、隣の家の竹やぶのタケノコが自宅の庭に生えてきまして、さっそくゆでてみたところ、普通にアクがあって固かった。そのため、おいしさの秘密は独自の栽培方法にあり、と気づいたそうです。ネコババしておいて、ねえ。隣の家に形見の皮は届けのたかしら。

大槻先生は、当時の京都では水田を翌年には畑にする転作が行なわれており、栄養分やミネラルの富んだ農業用水が引き込まれた後の土地で作るため、野菜がうまいのだろうと推測されました。これなら氾濫説よりも納得がいきます。

林先生の『京の野菜―味と育ち』でも、この転作の習慣は紹介されておりまして、“田畑輪換”というそうです。また、畑にしても一つの畦に同じ作物を作るではなく、複数種を植える“複作”が行なわれていたともあります。これも転作同様に狭い土地を有効活用する知恵なんですが、組合せによっては日陰を作ったり病気を防いだりと互いを助け合い、収量を伸ばすことができます。最近よく耳にするコンパニオンプランツってやつですね。

ついでにいうと京都の水質がいいからおいしい野菜が育つっていう説明もおかしな話で、野菜と豆腐を一緒にしちゃいけませんよ。野菜の栽培は基本的に雨水やため池なんかに頼るもんですが、上賀茂や伏見は湧き水が豊富で農業用に使われています。水がいいからじゃなくて水に恵まれているからなんですね。そもそも灘の宮水じゃあるまいし、野菜が喜ぶようなミネラルたっぷりの硬水は飲んでもおいしくないです。

ついでにいうと京都の水質がいいからおいしい野菜が育つっていう説明もおかしな話で、野菜と豆腐を一緒にしちゃいけませんよ。野菜の栽培は基本的に雨水やため池なんかに頼るもんですが、上賀茂や伏見は湧き水が豊富で農業用に使われています。水がいいからじゃなくて水に恵まれているからなんですね。そもそも灘の宮水じゃあるまいし、野菜が喜ぶようなミネラルたっぷりの硬水は飲んでもおいしくないです。

京都は盆地で大阪平野や濃尾平野のように沖積土でもなければ、関東平野のように火山灰土でもない。北山の花崗岩が風化した真砂(まさ)土です。肥持ちがいい(肥料が流失しにくい)一方で、小石まじりで酸性土壌。粘土状に細かくくだけてしまうと水はけが悪くなり、長所ばかりとはいえません。前回触れた『菜園づくりコツの科学』の著者の西村和雄先生はやはり京大の先生で京都在住なんですが、雨の翌日はぬかるみになるような水はけの悪い畑を、牧草の力を借りて改良した、なんて苦労話が載っています。

京都は関東ローム層なんかと違って耕土が深くない土地だったから、それに合った品種や栽培方法で野菜が作られてきたのではないでしょうか。事実、聖護院大根は元をたどると尾張の宮重大根(青首大根のご先祖様。フツーの形です)でして、その中から太くて短いものを選抜していった結果、あの大きなカブのような姿になったそうです。そんな風土と農家の努力が京野菜を京野菜たらしめてきたわけですが、有名になるにしたがって、素人相手の説明として、手っ取り早くてなんとなくわかったような気にさせる「土」だの「水」だのが担ぎ出されてきた気がします。

あるいは農家の人が謙遜して、「いやあ、土がいいからおいしいんですよ」なんて言ったのを鵜呑みにしたのかもしれません。料理人さんが「いやあ、素材がいいからおいしいんですよ」って謙遜するのと一緒ですね。こっちも額面通りに受け取られているようですが、いくら素材がよくったって、腕が悪けりゃぶち壊しですからね。

料理の世界だと、スタッフが同じ材料と分量と手順でまったく同じように作っても料理長が作ったほどおいしくない、っていうことはよくあります。一見同じようでいても火力が違ったり、作業のタイミングが違ったりしていまして、そこがレシピのポイントだったりするわけです。でも、これって言葉にするのが難しかったり、料理長自身もいつの間にか身につけていて自覚していないってことがあります。料理の世界では「仕事は見て盗め」なんていう。前近代的だという批判はもっともなんですが、教えたくても教える言葉もスキルも持ち合わせていないので、勝手に観察して探ってくれ、という意味だったりもするんです。まあ、そこを無理やりにでも引き出すのが、我々の仕事だったりするわけですが。

ところが農業だと料理と違って仕込みから完成までひとシーズンかかりますので、雑誌記者やテレビクルーがちょっと眺めたくらいじゃ作業の特徴がわからない。農家も親から教えてもらった方法なので、よそではどういうふうに作業しているか知らなかったりしますし、そもそも赤の他人が修業のために一緒に働くっていう機会はないので、料理人以上に作業内容を言葉で逐一説明するのに慣れてない。となると地元の試験場の林先生や高嶋先生のような立場の人でもない限り、名人芸を指摘することはできないでしょう。

京都の野菜の評判が高いのは、よい野菜を作れる腕利きの農家がたくさんあったから。そしてそうした野菜が作れてこれたのは、京都の街の人や料理人がよい野菜を求め、高いお金を払ってでも買ったから。こうした消費者の声に熱意ある農家が応えて、さらに料理向きの野菜へ改良されていったのにほかなりません。

京都の農家は市街地が近いので、化学肥料のない時代でも街から出る屎尿やゴミを肥料とし、畑を肥やすこともできました。それでも、『京の野菜―味と育ち』によりますと、屎尿やゴミを取りにいくことができる距離の農家は限られているうえ、戦前から宅地化が進み、どんどん減る一方だったそうです。なにせ当時はすべて人力で運んでいましたからね。ちなみにこの本では京都の農家で使われてきた各種農機具の説明に30ページ以上を割いておりまして、そのひとつひとつから、農家の工夫と苦労がしのばれます。

もし、放っといてもおいしい野菜がワサワサ作れるくらいに京都の土と水が理想的なら、伝統野菜にとどまらず、レンコンやら大豆やらお米やらどんどん栽培すればいいんですよねえ。市内には数えきれないほどのお寺さんがありますから、境内に畑を作って、収穫物をお土産や精進料理にして観光客にふるまいつつ仏の心を説けば、6次産業化をはるかに超えた高次元産業化も夢ではありませんよ。

それとも儀式用ならいざしらず、宗教団体の土地で野菜を育てるのは、公益事業ではないから違反なのかしら。むむ、ここは国の出番ですぞ。TPPに負けない強い農業作りってやつのために、異次元緩和しなきゃね。

投稿者 webmaster : 13:44

2013年08月14日

料理本のソムリエ [vol.58]

【 vol.58】

夜トマトダイエットは

甘ーいフルーツトマトでもいいの?

暑いですねえー。梅雨の話でも書こうかと思っていたら、東京は七夕前に明けちゃったよ。織姫、彦星大喜び。一方東北や北陸は8月になってようやく梅雨明けを迎えたようで、その差はなんと1カ月。今年の夏はいったいどうなってんでしょうかねえ。

さすがアベノミクス、野菜の値段がだいぶ上がってらあ、と思ったら猛暑やら少雨やら豪雨やらで、日本のあちこちで野菜の育ちがかんばしくないそうです。その点、わが家は自衛にぬかりありません。柴田書店の盟友、七つ森書館(vol.20参照)の『おいしく育てる菜園づくりコツの科学』と『有機農業コツの科学』を社内で見つけまして(何でも落ちてるね、この会社)、それを教科書に野菜作りに精を出しております。

震災の年からグリーンカーテン作りを始めたわが家でありますが、1年2年と経つうちにあの暑い夏の記憶は風化し、葉っぱよりもぶら下がるもののほうに魅力を感じるように。今年はキュウリを植えてみました。もはやただの家庭菜園であります。涼しくなるために始めたのに、この炎天下でせっせと水やりにいそしんだりして、最初の目的はどこへやら。

一応無農薬で育てておりますが、拾った教科書が有機栽培の本なのと、隣に洗濯物を干しているためでして。たかだかプランター栽培だし、街中なので害虫といってもアブラムシやヨトウムシくらいしかつかないし、園芸用薬剤ってのもばかにならないし(本音)。

そんな愛情は注ぐが金はかけていない可愛い可愛いわが家のキュウリですが、ある日根元から元気な子ヅルが伸びてきました。よしよし葉っぱと花が増えるのは大歓迎と思っていたら・・・なんだこりゃ? キュウリの花の10倍くらいの大きさの花が咲きました。むむ、このひときわでかい花、どこかで見覚えが・・・。

そう、あれは蒸し暑い、一昨年の夏のことでありました・・・。煎って食べるつもりでとっといたカボチャの種から芽がでてきたので、なにげなく植えてみたのです。そんな遊び半分の軽い気持ちで始めたのがいけなかったのでしょうか・・・。雄花ばかりで、たまに雌花がついても受粉せず、あげくのはてに葉っぱが真っ白に粉吹くうどん粉病に。咲いてはポタリ、またひとつ咲いてはポタリ・・・。うらめしそうにいくつも地面に散っていったあのカボチャの花ではありませんか! 親の因果が子に報い、生まれいでたる南瓜胡瓜…きゃー!!

そう、あれは蒸し暑い、一昨年の夏のことでありました・・・。煎って食べるつもりでとっといたカボチャの種から芽がでてきたので、なにげなく植えてみたのです。そんな遊び半分の軽い気持ちで始めたのがいけなかったのでしょうか・・・。雄花ばかりで、たまに雌花がついても受粉せず、あげくのはてに葉っぱが真っ白に粉吹くうどん粉病に。咲いてはポタリ、またひとつ咲いてはポタリ・・・。うらめしそうにいくつも地面に散っていったあのカボチャの花ではありませんか! 親の因果が子に報い、生まれいでたる南瓜胡瓜…きゃー!!

なあんて、じつはこのキュウリの苗、台木はカボチャでありまして、そっちのほうから子ヅルが生えてきちゃったんですねえ。放っておいたらキュウリとカボチャの両方の形質を継いでズッキーニが実ったり・・・するわけもありません。キュウリの台木に使われている食用に向かないぺポカボチャが実るだけのようです。ここは心を鬼にしてチョッキン。

それにしても実際に野菜を作ると、農家の大変さがよくわかります。家庭菜園なんて量も質もたかが知れてますし、花が落ちたって生計が立たなくなるわけじゃありません。その点、プロはいつでも結果を出さなきゃいけないのに、天候にふり回されたり相場にふり回されたり・・・。スーパーの野菜がどれも立派なのに割安で、お買い得に見えてきました。

キュウリひとつとってもちゃんと育てるには、病気に強い台木に継ぎ木したり、風で揺れないように添え木をしたり、ネットに誘引したり、剪定したりと手間がかかること。トマトだのナスだの果菜のたぐいの作業は、なんだか花や庭木の園芸に近い感じです。

これは江戸時代から園芸文化が発達した日本のお家芸なんですかねえ。トマトはキュウリのように長く伸びるものの、巻きつくツルを持ち合わせておらず、枝を整理してうまく固定しなければなりません。その画期的な方法として、千葉県農業試験場の青木宏史先生が昭和56年に発表したのが「連続摘心栽培」。摘心とは生長点をちょん切ってこれ以上伸びないように止めることでして、普通は主枝から分かれて出てきた脇芽は摘み取って1本仕立てにし、主枝がある程度伸びてきたら先端を摘心します。ところが連続摘心栽培では、主枝から脇芽が出てきたら主枝のほうを切り、脇芽から脇脇芽が生えてきたら脇芽のほうを切り、脇脇芽から脇脇脇芽が生えてきたら脇脇芽のほうを・・・と繰り返す。常に生えたての生きのいい若枝を伸ばしていく仕立て方なのです。トマトではほかには「つる下ろし整枝法」とか「斜め誘引整枝法」とかありまして、どれもこれも器械体操の技名か何かみたいですごそう。

もう15年くらい前、イタリアのサンマルツァーノ種のトマトについて調べていたときのこと。栽培農家が減ってしまった理由の一つにこの品種は栽培が難しかったから、とあったのですが、日本の農業試験場に聞くとそんなことはないという。どうも意見が合わない、おかしいおかしいと思ったら、加工トマト品種は通常「芯止まり」と呼ばれるある程度以上丈が伸びないタイプでして、支柱も立てずに放っときぱなしなのに対し、サンマルツァーノは例外だったのです。いっぽう日本の生食用トマト品種はみな「非芯止まり」でして、先に述べたような各種整枝法が発達しております。そのため日本の感覚でいうと、サンマルツァーノの栽培がたいして大変に思えないというわけなんですね。

イタリア人の名誉のために一言申しますと、彼らが怠け者で作業が面倒だからサンマルツァーノが衰退したのではありません。手間いらずで安く作れるように改良された新しい加工用品種との競争に押されてしまったということです。いくら品質がよいといっても、トマト缶は量が勝負の世界ですから、太刀打ちできなかったというわけ。

実際、イタリアでも非芯止まりの品種のトマトもまだまだ栽培されていまして、シチリアのパキーノのようにブランド化に成功したものもあります。『イタリア・トマトのすべて』によると、カンパーニャのチェリートマトも鈴なりに実をつけるタイプで、まだ青いうちに枝つきで収穫して、束ねて吊り下げて翌春まで保存するのが伝統だそうです。これを「ピエンノロ(振り子)」というとか。おお、こっちもなんか技名みたいで格好いいぞ。この本はちょっと大判ですが、図版が豊富。缶詰加工の歴史やEUの規定に翻弄されるイタリアの栽培事情についても詳しく、現地のトマト栽培の実際について知りたい方にお勧めです。

そんなイタリアを代表する野菜のトマトも、もともと観賞用として南米からもたらされ、最初の頃は毒があると信じられていたというのは有名な話。そうしたトマトがヨーロッパに受け入れられるまでの経緯については、『トマトが野菜になった日』をどうぞ。原産地のペルーやメキシコ訪問記もありまして、野生トマトがどんな植物なのかがわかります。

ところでトマトといえば永田農法が有名ですね。原産地に近い環境で育てるというのが謳い文句で、水と肥料を与えすぎないようにすると、トマトもホウレン草も本来備えている味になるそうです。もっとも、そもそも原産地のアンデスやイラン高原ってそんなに甘いトマトやホウレン草が出回っているのかしら、という素朴な疑問がわいて参りますが・・・。

トマトに関しては、甘く育てるためのノウハウはかなり解明しているようで、先の青木先生の『消費者志向を重視したトマトの栽培技術』によりますと、水分ストレスをかけるとよいとあります。それには土壌水分を乾燥気味にする方法(水切り栽培ってやつですね)と、肥料を多く与えて根圏を濃度障害気味に管理する方法があるそうです。具体的には根の周りを囲うようにシートを埋めて、ある程度以上根が広がらないようにするとか・・・。群馬産のブリックスナインはまさにこれですな。糖度が10度近い甘いフルーツトマトってのも、最近は珍しくなくなっちゃいましたね。

トマトに関しては、甘く育てるためのノウハウはかなり解明しているようで、先の青木先生の『消費者志向を重視したトマトの栽培技術』によりますと、水分ストレスをかけるとよいとあります。それには土壌水分を乾燥気味にする方法(水切り栽培ってやつですね)と、肥料を多く与えて根圏を濃度障害気味に管理する方法があるそうです。具体的には根の周りを囲うようにシートを埋めて、ある程度以上根が広がらないようにするとか・・・。群馬産のブリックスナインはまさにこれですな。糖度が10度近い甘いフルーツトマトってのも、最近は珍しくなくなっちゃいましたね。

なお永田農法では有機肥料は否定しておりまして、液体の化学肥料を使うのが前提です。ぎりぎりの量を与えるわけですから、不確定要素の多い有機肥料は使いづらいのでしょう。永田農法創始者の永田照喜治氏は、1960年代に九大農学部の福島栄二先生と砂栽培を共同研究していたそうでして、その当時から一環して液肥主義なのです。今でいう養液栽培ですね。

じゃあ、もういっそ液肥を加えた水の中で育てちゃえ、というのがハイポニカ農法です。球根の水栽培のようにして育てますと土の中の病原菌やら害虫の害が防げるうえに、土が成長を邪魔しないぶんぐんぐん根が伸びる。釣られて枝もぐんぐん伸びて一本のトマトが大木になるそうで、昭和60年のつくば万博で展示されていました・・・が、若い人は知らないかな。グリーンカーテンにはもってこいではありますが、根が常に新しい水に触れるようにポンプで循環させねばならず、節電にならないのが悩ましい。あと、水切り栽培と対極の方法なので、永田農法と違って甘く育てるのは難しい模様です。

「〇〇農法」は百家争鳴汗牛充棟玉石混交。リンゴひとつで映画が作られる昨今ですが、どうも私は〇〇健康法や〇〇ダイエットの本を読んでいるのと同じ既視感にとらわれてしまいます。そのうち農パン栽培法とか、右農・左農診断とか現れたりしそう・・・。

あ、ちなみにわが家のプランターではミニトマトも栽培しているのですが、花が落ちたと思ったら、葉色がすぐれず、すっかりおやつれになられまして・・・(泣)。梅雨明け直後のいきなりの猛暑がこたえて体調を崩されたか。はたまたちょん切られたキュウリの台木のカボチャに呪われたか。ネットで調べたら引っこ抜いて焼却処分しろですって。有機栽培関係の本を見ても、もともと健康に育つのが前提なので、病気に対する情報はあんまりありません。

農家の場合は、病気が広まったら一大事だし、治療に手間をかけると採算がとれなくなる。だから初めから病気にならないよう、消毒したり病気を媒介する虫を殺したりしてきたわけです。そんな農薬に頼りっきりの過保護な育て方ではいけないってのはわかるのですが、病気になってもお薬ひとつ与えないってのもなんだかせつないです。

うちのトマトは1本しか植えてないので広まりようがないし、引っこ抜いたら今年の楽しみがなくなっちゃう。そこでいちょう病を抑える効果があるとかいうコーヒーかすをダメもとでまいてみました。お金がかからないし(これ大事)。そうしたら不思議なもんで今まで枯れてばかりいたのが健全な脇芽が生えてきまして、再び花もつけました。おお、コーヒーかす農法。私はこれでみるみる元気になった!という本を書いたら売れるかしら。

なあんて喜んでいたら中腰で作業をしすぎて、こっちが腰をいわしました。痛てててて。インドメタシンの湿布のありがたさよ。人間様にはいろいろ治療薬があって幸せですね。

投稿者 webmaster : 16:11

2013年06月14日

料理本のソムリエ [vol.57]

【 vol.57】

マンガの料理を作ってみたよ

前回ちょっと料理マンガについて書いてはみたものの、やはり絶対的な読書量が足りないことをつくづく感じました。マンガは入れ替わりが激しいうえにアイテムが無数にあるので、新刊棚を眺めていても見落としてしまう作品がいくらでもありそう。しかし、こればっかりは図書館に探しにいくわけもいかず、マンガ喫茶に入るのにはお金がかかる。時間もかかる。そこで柴田書店社員のみなさんに「おすすめの料理マンガは何?」とたずねてみましたよ。社内一斉メールで。普通の会社なら確実に上司にお目玉を食らうところです(笑)。

そしたら営業部のC水谷さんに営業部作成の料理マンガリストを渡されて、びっくり。どんな会社だ。書店の料理書フェアをお手伝いするために、いろいろ情報収集しているんですね。

制作部の井 ̄さんからは料理マンガに関するHPをいくつか教えてもらったのですが、あまりの作品の多さに立ちくらみ。ちなみに井 ̄さんは、よしながふみ押しでした。『きのう何食べた?』はもちろんですが、ほかの作品でもレシピをまじえて料理が効果的に使われているようです。この作品はレンタルコミック店から借りたものの、前に借りた人がヘビースモーカーだったらしく、タバコのにおいがしみついているのに閉口して翌日返したばかりでした。ほかのマンガならまだしも、料理が出てくるシーンでにおいを想像できないってのは困るので。ていうか、やはりお金を払って買わなきゃだめですね。

秀逸だったのは〇田君のレポートです。

<久住昌之の原作の食マンガでいうと、

「かっこいいスキヤキ」 絵・泉晴紀(泉昌之名義) 1983年

「孤独のグルメ」 絵・谷口ジロー 1997年

「花のズボラ飯」 絵・水沢悦子 2011年

と、14年周期で漫画家を変えて、同じようなネタを使いまわしつつヒットを飛ばすというサイクルがあるのに僕は気づきました。次は多分2025年です>

そうかっ、始まりは「夜行」だったか! 『かっこいいスキヤキ』はY田君も推薦していましたが、こちとら谷口ジローの絵のイメージが強くて存在をすっかり忘れていましたよ。14年後の作品はぜひわが社で…。

そういえば、会社の書棚で『花のズボラ飯うんまーいレシピ』を見つけました。マンガを見てりゃ作り方はわかりそうなのに、こんなレシピ本もでているんですねえ。ちょっと屋上屋を架す感じもしなくもないですが、プロセスやできあがりを写真で見たいという需要もあるんでしょう。そもそもこの作品、単行本は2巻まで出ているのに、1巻めはただの『花のズボラ飯』でどこにもナンバリングされていません。版元の秋田書店は当初は2巻も出す予定はなかったのかなあ。だとしたら、主婦の友や宝島社からレシピ本まで出るなんて大出世ですよね。

こうしてみるとマンガの中に出てくる料理を再現するっていうレシピ本もまた、結構出版されているようです。アマゾンの上半期ランキングで、料理本のジャンルに『ONE PIECE PIRATE RECIPES 海の一流料理人 サンジの満腹ごはん』(長いタイトルだ…)ていうのが入っていたので、「え、ワンピースって料理マンガだったの?」(私は連載第1回しか読んだことがないんです)とさっそく本屋に駆け込んだら、作品中に出てくる料理(それもコマのはしっこだったり)をピックアップして再現するというものでした。

これはマンガやアニメの舞台になった土地や建物を観光する“聖地巡礼”っていうのと同じ心理ですね。料理を再現し、味わうことで、しばし作品世界にひたろうというわけです。ただしそれには特殊なスキルがいるので、聖地巡礼のように誰でもできるわけではありません。そこで「ママー、このマンガに出てくる料理作ってー」という声に応える本に市場性があるわけですね。でもこういうのって、お母さんの本気度が問われます。「はいはい、もう、わかったわよー、ほら、これでいいでしょう?」的な再現だと、「ちがわいちがわい、サンジの作る料理はこんなんじゃないやい」とだだをこねられてしまいます。マンガ人気にあやかって気軽に手を出すと、逆に水を差すことになりかねないかも。

そして料理を再現する場合は、前回このブログで書いた話と真逆ですが、あんまり絵がうまくない人の作品を選んだほうがいいのかもしれません。なまじ絵がうまい人の作品だと、せっかく頭の中でいろいろふくらんでいた想像上の料理が、写真をつきつけられることでしぼんでしまうような気もします。そう、マンガがドラマ化されたときにおきる、あのザンネンな感じに似ています。それを防ぐには、原作ファンも納得するような、本気の再現料理であってほしいものです。

このタイプの本には『まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン』(これまた長いタイトルだ…)や『マンガ食堂』があります。前者のマンガだけではなく絵本も・・・という戦略は、なかなか商売のツボを心得ていますね。もっとも絵本の料理ってオムライスだったり目玉焼きだったりで、再現しがいがありませんが・・・。後者は元はブログだったものを単行本化したもので、素人が純粋な探究心からできるだけ作品に忠実に再現したものなので、あなどれません。

本気度からいうと、『まんがキッチン』は出色でしょう。作り手は料理研究家ですから、レシピも本気なら写真の撮り方も本気なのは当然。それでいて全篇作品愛がだだもれです(笑)。もっとも再現というより、紹介しているのは作品からイメージして作った菓子なので、読者によって評価が分かれるかもしれませんが、そのへんのニュアンスはちょっとわかりません。なにせ少女マンガ主体なため、どれも有名な作品ではありますが、この本で取り上げられているマンガのうち私が実際に読んだことのあるのは3作しかなかったもので…。と思っていたら、会社の浅Eさんから紙袋に入った『のだめカンタービレ』お試しセットというのを渡されました。

本気度からいうと、『まんがキッチン』は出色でしょう。作り手は料理研究家ですから、レシピも本気なら写真の撮り方も本気なのは当然。それでいて全篇作品愛がだだもれです(笑)。もっとも再現というより、紹介しているのは作品からイメージして作った菓子なので、読者によって評価が分かれるかもしれませんが、そのへんのニュアンスはちょっとわかりません。なにせ少女マンガ主体なため、どれも有名な作品ではありますが、この本で取り上げられているマンガのうち私が実際に読んだことのあるのは3作しかなかったもので…。と思っていたら、会社の浅Eさんから紙袋に入った『のだめカンタービレ』お試しセットというのを渡されました。

ほかには『空想お料理読本』てのもありました。著者の柳田理科雄氏の作風から想像するに、いろんな料理マンガのレシピを検証して、この料理は科学的にまちがっているとか、このコマの通りに作ると20人前の分量になるとか、突っ込みを入れまくる本なのかなあと思ったら、ただのレシピ再現本でした。ケンタロウ氏とのぬるーい対談が続きまして、「人気作品だからなんとなく再現してみたけど、どう?」っていう空気に覆われています。そもそも柳田氏の一連の著作は、どれもこれも作品に対するリスペクトが感じられなくて、単なる居酒屋トークにしか思えないのですが、これで子供の理科離れが防げると本気で思っているのかしら?

それにしてもこの本といい『まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン』といい、どうして『はじめ人間ギャートルズ』の骨付き肉は人気なんですかねえ。あれを見てあこがれたっていう話はよく聞きますが、私には単なる符号にしか見えなくて、おいしそう、食べてみたいとは思わなかったなあ。ちなみに私がマンガで見て心底食べてみたいと思ったのは、学研の『発明・発見のひみつ』(子供を理科好きにするならこっちでしょう)に出てくるニコラ・アペールが発明した豆とベーコン(だったかな?)の瓶詰めが最初でした。変だって? なんだか西洋料理っぽくてあこがれたんだよう。

さて。せっかくなのでこれらの再現レシピ本の中からいっちょう作ってみようか、と思ったのですが、どうも読んだことのない作品のものはおいしそうでもあんまり作る気になれません。そうなんですよ、再現本というのはあくまでも作品世界に浸るのが目的なんですから。じゃあ逆に、「こんな料理が出てくるなら、この作品を読んでみようか」という気持ちになるかというと、それはよほどの料理好きじゃなければありえないでしょう。基本的にこのジャンルはマンガの人気にのっかった、ファンブックなんですね。

いろいろ考えた挙句、今回は、五十嵐大介作『リトル・フォレスト』から。制作部の井 ̄さんもお勧めの作品です。ただし、『マンガ食堂』に載っていたレシピは「ある日の朝ごはん」でしたので、ブログの記事のほうからばっけみそ(ふきのとう味噌)を再現することにしました。だって料理を作るのは、いつも夜中に一杯飲るためだし。ちょうどデザイナーのT島さんからフキノトウだのワラビだのフキウドだの、新潟の山菜をもらったところだし。

いろいろ考えた挙句、今回は、五十嵐大介作『リトル・フォレスト』から。制作部の井 ̄さんもお勧めの作品です。ただし、『マンガ食堂』に載っていたレシピは「ある日の朝ごはん」でしたので、ブログの記事のほうからばっけみそ(ふきのとう味噌)を再現することにしました。だって料理を作るのは、いつも夜中に一杯飲るためだし。ちょうどデザイナーのT島さんからフキノトウだのワラビだのフキウドだの、新潟の山菜をもらったところだし。

ブログのほうは手順だけで、分量のような無粋なものはぜんぜん書いてありません。普通の読者なら愚痴のひとつも言うところでしょうけれども、こちとら慣れているのでびくともしません。「味つけ(日本料理の料理人さんは“あたり”といいます)は目分量ではなくて、舌分量(料理人さんはこれを“口あたり”といいます。口に入れた時の触感とは違いますからね)でってね。へへ、プロっぽいね…」とか調子にのっていたら、酔っ払ってたもんでミリンと酢を間違えました。がーん。しかしここで少しもあわてず、そのまま調理続行です。だってフキノトウって酢味噌和えにしたりもするじゃない。

できあがったのがこの写真。食べてみたら意外といけました。そのままでも、キュウリにつけてもよさそうです。え、負け惜しみ? そんなことないって。調味料を取り違えたりした日には、マンガですと食べたとたんに口から煙が出てばったり倒れたりするもんですが、現実なんてこんなもんですよ。

投稿者 webmaster : 15:03

2013年05月21日

料理本のソムリエ [vol.56]

【 vol.56】

グルメコミックコンベンションに行ってみたよ

ゴールデンウィークが明けましたねえ。皆さんどこかへお出かけになりました? 桜を見に東北へ? 休みをとって10連休にして海外へ? 結構結構。人が外に繰り出さなければ経済は活性化されませんものね。おおいに羽根をのばしてください。

私はといえばね、本を片付けていましたよ。ふう。現在、会社の資料本(段ボール43箱もあった・・・)を大整理中なもんで。そしたら、あちこちに百舌(モズ)のように隠していた私物が出てきまして(日本酒の製造工程を描いた額とか箸袋コレクションとか)、それをしまうには今度は家の本を片付けなきゃならない。本の片付けの連鎖核反応でいつまで経っても終らない。

でもね、一日だけちゃんとお出かけしました。場所は浅草、東京観光のメッカです。目的は図書館のカードの更新や新しくできた古本屋モールを覗くこと(笑)。それからもうひとつ、料理系同人誌専門の即売会です。なんでもこのたび初開催とか。こちとら、おいしい料理と本の匂いのするところにはどこにでも現れますよ。

「柴田書店と料理マンガ、それも同人誌って、無関係じゃない?」と思うかたもいらっしゃることでしょうが、まったくご縁がないわけでもない。むかーし、雑誌『料理百科』は、同人誌即売会を取り上げたことがありまして。執筆者は『月刊ホテル旅館』元編集長の松坂健氏。旅行宿泊業界から見ると、全国から膨大な参加者が集結してかなりのお金を落としていくコミケはものすごいイベントでして、驚きの目をもって終始好意的に紹介したのです。そもそもコスプレだって、ホテルを借り切って開くアメリカのSFファン大会に起源があるわけですから、宿泊業と縁があります。今でこそ、クールジャパンとか称してコミケだのコスプレだのを持ち上げる空気がありますが、2001年当時は物好きなオタクの集まりというのが圧倒的な見方でしたから、先見の明がありました。記事のところどころが間違っていたらしくて(コミックマーケット準備会を準備委員会と記すとか)、つっこみも受けていましたが、コミック業界の外側にいる雑誌が好意的に取り上げるのは異例のことだったので、ネット市民の間で歓迎されておりました。ちなみにこの文章、『食ベンチャーのキーワード』に収録されておりますが、ぜんぜん直っておりません(笑)。

というわけで、柴田書店は同人誌即売会にやさしいのです。だから、どうかおじさんが足を踏み入れても場違いな変な奴という目で見ないでね。なんせ私、ビッグサイトで開かれているコミックマーケットは行ったことがありません。チケットを買わなきゃいけなかったりするのかしら。撮影した写真をブログにアップしてもいいのかしら。会場の空気もお作法もぜんぜんわからない。あ、ちなみに川崎と晴海なら行ったことがあります(笑)。

秋葉原の本屋に貼ってあったポスターには開始時間がまったく書いてないし、会場の東京都立産業貿易センターのHPにはイベントそのものの記述がないしで、半信半疑で午後遅くに行ってみたら(並ぶのは嫌だしねえ)、閉会寸前でした…。料理専門の即売会ですからネギを振り回す人や食べ物の着ぐるみを着た人がいるのかと思ったら、だだっ広い会議室のようなところに机が並んでいるだけ。主催者や出展者が想像していた以上に人気で、売り切れ続出だそうで、会場はまばらな状態。そんなところにのこのこおっさんが来たので、さらに目立つことに。もう半泣きです。残っていた本を立ち読みさせてもらったのですが、作り手たちを目の前に、黙って突っ返してぷいっと立ち去る勇気がありません。結果として全ブースの商品を1冊ずつ買うはめに。うわーん。

秋葉原の本屋に貼ってあったポスターには開始時間がまったく書いてないし、会場の東京都立産業貿易センターのHPにはイベントそのものの記述がないしで、半信半疑で午後遅くに行ってみたら(並ぶのは嫌だしねえ)、閉会寸前でした…。料理専門の即売会ですからネギを振り回す人や食べ物の着ぐるみを着た人がいるのかと思ったら、だだっ広い会議室のようなところに机が並んでいるだけ。主催者や出展者が想像していた以上に人気で、売り切れ続出だそうで、会場はまばらな状態。そんなところにのこのこおっさんが来たので、さらに目立つことに。もう半泣きです。残っていた本を立ち読みさせてもらったのですが、作り手たちを目の前に、黙って突っ返してぷいっと立ち去る勇気がありません。結果として全ブースの商品を1冊ずつ買うはめに。うわーん。

落ち着いて戦利品を見渡してみますと、食べ歩きだの商品比較だのが多くて、学生の研究サークルっぽいノリですね。実は期待していたのは、料理レシピの同人誌だったのですが、それらもあったことはあったけれども売り切れてしまったようです。

料理系同人誌という本にじわり活気があることは、すでに前から情報を掴んでおりました。どっちがうまいか料理で勝負したり、新聞記者がウンチクを垂れたりするいわゆる料理マンガではなく、パスタや丼ものなどの自作レシピを紹介するというものです。いよいよこのジャンルにも採算を度外視して物づくりに励むマニアたちが進出してきたのか……。市場性だの読者層だの売上げだのに縛られるわれわれとしては、素人のピュアな情熱というのはなかなかの脅威です。ライバルの芽は早めに摘み取ってやるっ、こんなレシピ本で作る料理が食えるかっ女将を呼べ女将を!とか嫌がらせをしてやるっというのはウソで(それができれば全ブースの売上げに貢献したりしません)、みなさんどんな本を作っているのか見てみたいという好奇心からでした。

そういう若い才能を青田刈りした商業出版物もすでにありまして、同人誌として発表したものをまとめた『リア充ごはん』は発売直後に購入済みです。われわれとは違った感覚で作られていまして、「へえ、料理プロセス写真の背景に写り込んだものはわざわざ画像ソフトで消しちゃうんだー」とか、興味深かったです。

それにしても、いわゆる料理対決マンガやウンチクマンガの同人誌があんまり見当たらないのはどうしてでしょう。これらは商業出版では欠かせないアイテムであっても、素人が作りたい!と思うものではないのかもしれません。

ちょうど会社の本を片付けていて『花のズボラめし』と『てんまんアラカルト』を拾ったものですから(なんで書籍部の棚にあったんだろう?)、プロの料理マンガもちょっと見てみようという気持ちになりました。新古書店を覗いてみたのですが、世の中いつの間にかずいぶんいろいろな料理マンガが出版されていたんですねえ。

パラパラ立ち読みしてみたのですが、ここなら黙って本棚に戻しても心が痛みません。なかなか買いたいと思うものが見つからない。それはこちらの職業病で、マンガで語られている料理テクニックやウンチクの元ネタが透けてみえて興ざめ、という事情もあるのですが、原因はそればかりではありません。

まず第一にマンガ家は料理好きとは限りません。そのためか、かなりの率で料理マンガは原作者つきです。原作者が傾ける情熱を作画家が共有できるとは限りませんし、原作者つきでなくても編集者の企画先行で、作者は乗り気じゃなさそうだなあ、という作品も見かけます。原作マンガがいつもだめなわけではないし、ちばてつやはボクシングに詳しかったわけではありませんが、描き手に熱意はあったほうがいいでしょう。

作画家が料理好きでなければならない理由はなぜか。料理マンガは「この料理おいしい!」というシーンが出てこなければストーリーが成り立ちません。ところがおいしそうな料理を絵で表現するのは、かなりハードルが高いのです。基本的にモノクロですし、グラデーションのあるものやごちゃごちゃしたものを表現しづらいのがマンガの絵ですから。

おそらく資料写真を撮ってそれを絵におこしたのだろうというものを多く見かけますが、だいぶリアルに見えてもおいしそうとは限らない。グラビアアイドルの写真集からおこした登場人物が、はたして生き生きした魅力的な絵に見えるかというのと同じ理屈です。それでも可愛い女の子の絵が描きたいとひたすら腕を磨くマンガ家は多いことでしょうが、料理をおいしそうに描くことに血道を上げる人はそうはいないでしょう。

食指が伸びない絵であえて押し切る強気な料理マンガもありますが、『美味しんぼ』のように、料理専門のアシスタントがいて、料理だけは登場人物の雰囲気と全然違うリアルな画風の絵で登場するというのもよく見かけます。美味しんぼはストーリー展開よりも知識優先(そもそも吹き出しの中にあんなにびっしり文字が並んでいますし)ですから、これはこれでいいでしょう。教育テレビでは、お人形とお姉さんが同じ画面に登場して、イラストボードで説明したかと思えば実験風景に切り替わったりしても、あんまり気にならないと一緒です。

ところがドラマに重きをおいた作品でこの手のことをやると、アニメの中に実写キャラクターが登場するみたいで、違和感を生じてしまいます。おまけに料理の絵をいくつも描くのは大変だからと、同じ絵をコピーして使い回したりする例もみかけます。作品上もっとも魅力的でなければならないはずのものが手抜きで平気というのだから、不思議です。

料理のおいしさを描くのには、登場人物にセリフでおいしさを説明させたり、食べっぷりで表現する手もあります。vol44、45で出てきた例の「まったり」なんかがそれですね。ところがこれもネタがつきると、オーバーアクションだの背景の心理描写だのに逃げるようになります。審査員の後ろになぜか宇宙空間が現れたりする奴ですね。料理対決マンガで一度これに手を染めると、より強い敵が現れるたびに(ライバルインフレーションってやつです)エスカレートしなければならなくなり、どんどん滑稽になっていきます。『食戟のソーマ』の今後が心配でなりません。

とまあ、いろんな事情がありまして、料理対決マンガは実はなかなかに難しい。フランス料理や中国料理は「この調理法だとおいしくなる」という理屈が説明しやすいため、対決マンガに取り上げやすいのですが、読者が見たことも食べたこともない外国の料理は、せっかくおいしそうに描けていても共感を得にくいことでしょうしね。

その点で、最近多いのは日常系のものですね。料理そのものもさることながら、それを作る準備や食べる状況、人間関係に光を当てる。出てくる料理はみんなが知っているものなので説明はそんなにいらないし、登場人物に無理やりうまいうまいと言わせなくてもよい。荒唐無稽ではないので、読んでてこっちも食傷しません。

こちらの分野も知らない作品が一杯ある……。新刊は新古書店ではなかなか見つからないので、とりあえず『ごはんしよ!』と『幸腹グラフティ』をジャケット買いしてみましたが、どちらも料理を粗末に扱っておらずひと安心。たとえ予定調和であったとしても、料理で幸せになる話ってのはいいもんです。後者は食事シーンになるとちょっと線画風でリアルな絵になります。料理はある程度書き込まないとおいしそうに見えませんから、これは正しい戦略ですね。『花のズボラめし』も料理の作り方はズボラであっても、料理自体はしっかりと描けており、執拗に細かく描き込まれた背景となじんでいます。洗練された線ではない女性誌らしからぬ画風は、好き嫌いが分かれるとは思いますが、とってつけた感がありません。日常感あふれる日常系料理マンガ。人気の秘密はこのあたりにもあるのかもしれません。

さて、どうする。不慣れな少女マンガ系も探してみるか? 料理マンガ道は登り始めたばかりで、はてしなく遠いです。

投稿者 webmaster : 13:20

2013年04月30日

料理本のソムリエ [vol.55 ]

【 vol.55】

戦後強くなったのは前菜と松花堂弁当志向

前回、前菜の話をするはずが、山内金三郎のほうにぐいぐい反れていってしまいました。最後の最後でようやく戻ってきたぞお、というところで終わりましたので、続きです。

魯山人の前菜は、器ひとつとっても特徴的です。彼が使ったような四角四面な陶器というのは、さらにさかのぼると尾形乾山に行き着きまして、器を色紙や短冊に見立て、乾山はそこに絵や書の筆をふるっています。しかし縁が欠けやすいので、作り手としても使い手としても経済面からいうとあまり歓迎したくない器形です。

また4つの皿を組み合わせるというのも、なかなかに異端児。日本料理では盛り付けは奇数に揃えるのが一般的でして(2は別ですよ)、それが証拠に前回紹介した『あまカラ』の吉兆の前菜もあえて偶数を避けています。

前菜 吉兆

餅の花 川海老照焼

みしほ胡瓜

こがねいか

うに餅花

橙 すゞ子

割 かす漬

さん

しょ

五種 兵庫やきぬき

さか 海老塩焼

な 松葉かれ

寒もろこ

やはらか煮

金柑甘煮

膳松花堂好

松花堂と印が捺してある縁高の右上のコーナーに盛り付けられているのは、川海老照焼、味塩胡瓜、黄金烏賊、雲丹餅花を柳らしき枝で串刺しにしたもの。正月の餅花に見立てた演出ですが(どうにも長くて真四角の空間にはちょっと納まりが悪いです)、料理は4種類なのに、わざわざ海老だけ2尾用意しまして、合計5つを刺しています。

左上にはすず子(いくら)の粕漬を盛った割山椒形の橙釜。そして右下には兵庫産の焼き抜き(かまぼこの一種)、海老塩辛、金柑甘煮の3種類、左下には寒もろこ柔らか煮、松葉かれいの2種類を盛っているのですが、献立上は3+2の5種肴と称しております。

ところが魯山人の前菜のほうは4(死)に通じる数を選んでおり、ちょっと違和感があります。これは何でも“対”にしたがる中国人の好みです。それもそのはずで、彼はデビュー当初、中国料理のよさを日本料理に取り込むというのがウリでした(これも前に書きましたね)。なにせ自分の発明した鯛料理に「白汁魚王」って名づけちゃう人ですから。和食と中華の折衷なんて、今でいうフュージョンの元祖ですな。

魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。

魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。

<星岡茶寮の料理内容も、料理主任だった武山一太の回想談によれば、「やはり、中国風の料理でした。大体ね、中国料理から始まったんですよ。中国へ二度も三度も行っているでしょう、で、現地を見ているからね。それでフカのヒレだとか、キンコだとか、スッポンだとかね……」ということで、いわゆる“中国かぶれ”の一時期があった。のちには変貌して中国料理は嫌いだとは言うものの、当時は「中国なら牢屋でもいいと思ったことがある」というくらいの惚れ込みようだった>

この武山氏の発言はもともと『別冊太陽 北大路魯山人』(1983)に収録されているものなんですが、世に広まっていた魯山人のイメージと合わないせいか、その後の平野氏はこの件を声高に語ることはありませんでした。おかげさまで最近の不勉強なくせにお説教臭い魯山人マニアたちにいたっては、こんなこと夢にも思っていないでしょう。

百聞は一見にしかず、ここで実例を挙げておきましょう。この間、大日本水産会の機関誌『水産界』の中で見つけた大正12(1923)年4月25日の「美食倶楽部」での献立です。会長、常務理事、水産講習所所長を迎えた宴席なので、魚づくしではありますが。

食単 四月念五日晩

一、小菜六珍 海鱧(はも)嫩芋、絲豆、仮西施舌(赤貝)薄醃鱒(ます)温魚(いわし)

一、餅鯨汁椀(鯨のおばけ)

一、大真歯(かれひのせびれの肉)

一、比目扁魚酒洗(かれひ)

一、腐脳羹(白子) 一、海鷂半汁(あかえひ)

一、白汁魚王(鯛) 一、碧緑魚炒製(べらの天婦羅)

一、蒪菜椀 一、食後珍果及飲料

ね。やたらむつかしい漢字だらけで中国料理のメニューみたいでしょ? 献立ではなくて「食単」っていうのがそのまんま中国流だし。調理法までもがどこまで中国風だったかはわかりませんが、当時の魯山人の料理を食べた人の感想に、国際的だ、長崎料理みたいだと書かれていたのはむべなるかな、であります。

こうしてみるとマスとタイはともかくとして、4月のハモやベラは時季がちょっと早いですねえ。それどころか食後の果物はスイカにブドウにビワにミカン、漬物はウリ、キュウリ、ナス、細根ダイコン、菜などの温室早成ものが用いられていました。初期の魯山人は味の素も使ってますし、世間様が思っていらっしゃるのとはだいぶ芸風が違います。

おっと、それはともかく、この献立の最初に出てくるのが「前菜」ではなく「小菜」と書かれているのにご注目ください。これまた、まさしく中国料理の呼び方ですね。4種類ではなくて6種類ですが。魯山人のこの時季の献立では小菜が12種類というのもありまして、やはり偶数に徹しています。

その後、魯山人の料理は中国色が薄まるとともに、オードブルの訳語の「前菜」が用いられるようになります。

<先づ最初に前菜と申すのを、出しますが、これは関西でやつてをりますつきだしと云ひますもので、東京では以前にはなかつたものであります。私共は美食倶楽部と云つた時代から、関西のつきだし風のものを前菜、又は小菜と呼んでやつてをりますので、東京の料理で前菜を付けましたのは、私共をもつて嚆矢と云ふべきと存じます。

関西のつきだしはほんの一品でありますが、例へば普通ならばゑんどう豆とか上等になりますと、カラスミとか、一品出すのでありますが、私共の前菜を作る趣意は、別に前菜といふ料理をつくるのではなくして、料理をした色々の材料の端切、残りものをうまく利用して、風情あるものに、之を最初に供しますればあとの料理を供するのにゆとりが出来るといふやうな便宜もありますし、之は、もともとロシヤなどでやつて居ります一般欧州の料理でもさうですが、その風習を取り入れて、純日本風にやつて見ましたものです>

これは昭和8(1933)年10月29日の「第二回日本風料理講習会」での魯山人の講演の筆記でして、自分が前菜を普及推進してきた第一人者と自負しておりました。

ちょうど同じ頃の『日本料理研究会会報』(昭和8年10月号)の座談会では、日本料理で「前菜」が広まり始めたころの混乱が見てとれます。

小林清次郎 近頃前菜と云ふ言葉が流行るが何処から出たか。

渋谷利喜太郎 前菜は四なら四、五なら五残つて居る、それが前菜である、五なら五残つて居る、後にさかなが十色出るといふし、それで以つて最初三つ出て居ると後六品出ると言つた具合……。

小林梅吉 卓袱から出たらしい、卓袱の方で前菜と云ふことがある。

小林(清) 詰り前菜と云ふと日本の言葉ですね。

小林(梅) さうです。

渋谷 長崎が先ですね。

渋谷利喜太郎は戦前の東京の日本料理界の重鎮なのですが、ちょっと説明がわからない。前菜が4品(偶数ですね…)出ると残りの料理は4品ある合図という意味なのでしょうか? それとも倍になる決まりで、最初に3品出ると残り6品ってことなんでしょうか??

これまた重鎮の小林梅吉は渋谷翁の説明を軽くスルーして、卓袱(しっぽく)料理から来たものと言っています。渋谷翁もちゃっかり尻馬にのっておりますが、卓袱料理で出てくるのはやはり「小菜」であって、前菜ではありません。このクラスの料理人さんとなると「知らない」とは言えず、困ってしまったのかもしれませんね(笑)。研究会理事の小林清次郎氏は、恐らく洋食のオードブルとの関係が知りたかったのではないかと思うのですが、日本の言葉と聞いて安心したようです。

小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。

小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。

ただし魯山人もいうように、関西にはもともと豊かな「突出し」の文化がありまして、さまざまな料理が考案されていました。大阪の日本料理の職人の団体である「京繁」は大正11(1922)年に『浪花料理集突出号』を出版しておりまして、昭和に入ったのちも改訂新版を出しておりました。

また料理人さんに聞いた話ですが、魚すきで有名なミナミの「丸萬」では、入れ込みの席(小上がりに並べられたちゃぶ台で、複数のグループ客が食事するスタイルのことです。そば屋や居酒屋さんによくありますよね)に、突出しを入れた手提げを持った店員が回って、好きなものを選んで取ってもらっていたそうです。まるで香港の飲茶みたい。

一方戦前の関東の料亭はといいますと、お通しとしては「座付吸い物」や「座付き菓子」なんてのが普通でした。席についたらまずは、ちょっと汁気のあるものや小さなお菓子でお腹を落ち着かせてもらうというものです。酒呑みの人は食事前に汁だの菓子だの食えるかいっと思うかもしれませんが、そもそも料亭は酔っ払うための場所ではないという考えが背景にあるのかもしれません。

こんなふうに突出し=前菜の提供スタイルにもいろいろあったわけですが、戦後は華やかな盛り込みで提供することが多くなりました。魯山人が言っておりますように、最初に作りおきの料理を組み立てるだけで済む前菜を提供しますと、続く料理を作る時間をかせげます。ですから突出しは数が多いほうがあとあと楽なんですね。

先ほど細かく見てきた昭和27(1952)年の吉兆の前菜なんですが、塩辛と金柑だなんて甘いものと辛いものが同居しています。前回紹介した昭和11(1936)年の大阪毎日新聞では日本料理は一品主義、いろんな味が盛り込まれるなんて眼移りしてしまってぶち壊しとまで言っていた湯木氏が、この頃にはオードブル盛り合わせ派に宗旨変えしています。

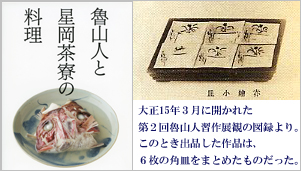

湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。

湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。

しかし、それ以上にこの可愛らしい料理に心を奪われたのはご婦人方だったと思います。戦前の料亭を利用するのは旦那衆で、接待や宴会の席と相場が決まっていましたが、戦後は昼に集まって食事をする婦人グループという新客層がぐんぐん台頭してきました。戦前、ご婦人同士の食事といえば、そばや甘味屋、百貨店の食堂あたりがお決まりだったのが、外食産業の大革命であります。

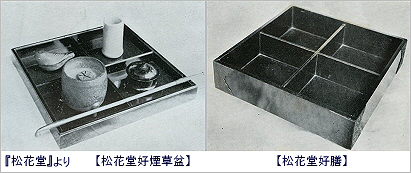

松花堂弁当だってこの流れが生んだものですよね。恐らくは大正から昭和にかけて流行した大寄せの茶事(たくさんの出席者を集める、形式にとらわれない茶事)で、昼にたくさんの料理を出す知恵として点心を弁当形式で提供する方法が考え出され、それが戦後の料理屋の昼営業の定番商品となったのではないでしょうか。

そもそも松花堂弁当の画期的な点は、4つの仕切りの中に器をはめこむことにあります。通常は4箇所ともではなくて、そのうちの2箇所くらい。器のはまってないところは汁気の出ない焼物や、「物相」という型で押し固めた御飯を入れたりします。

これはよーく考えると変なことなのです。松花堂弁当は枡の一部は直接料理を盛る食器として使われ、一部は食器をはめる容器であるという、不思議な使われ方をしています。

日本料理の盛り付けは、食器の上に食器をのせることを嫌います(最近は平気でやっている人も見かけますが、昔気質の料理人さんに怒られますよ)。だからわざわざ先の吉兆の前菜みたいに橙や柚子で釜を作るのでありまして、もし器を使うのでしたらせいぜい「つぼつぼ」といって、ごく小さい壺型の器に珍味を入れて縁高や平皿にのせるくらい(それも本来は、下に葉蘭や塩なぞを敷きます)。器の上に器をのせると安定が悪いし、高台の造りによっては傷をつけかねません。折敷だって塗りのものは布を張ったりして耐久性を高めていますよね。

ところが松花堂弁当は平気で器をはめ込みます。温かくて汁気のある煮物と冷たい刺身を一緒に提供するのに便利なうえ、あらかじめたくさん盛り付けておいて、一気に組み合わせて提供することができます。おせちと一緒ですね。まあvol.51で述べたように上げ底になるうえ、見栄えもよくなるんですが(笑)。

「弁当」といっても汁気があるうえに器がはまっているぶん重いので、幕の内のように持ち歩きができるわけではありません。ワンプレートランチとでもいうべきで、一品出しをせずとも会席料理をセンスよく提供できる。松花堂の器は八幡で生まれたものだとしても、松花堂弁当という提供スタイルを完成させ、普及させたのは湯木氏だとしたら、これだけで立派な功績だと思うんですけどね。事実をきちんと検証のうえ、顕彰してしかるべきでしょう。

投稿者 webmaster : 18:13

2013年04月10日

料理本のソムリエ [vol.54]

【 vol.54】

弁当の蓋を開けたら前菜が?

前回のブログを読んで、「大阪くんだりまでして公園で探偵ごっこかい? まったくいいご身分だねえ」なんて思われたそこのあなた! 誤解、誤解ですよー。めっそうもありません、ちゃんと仕事はしてますからねっ。我々の取材は料理店さんのアイドルタイムに集中するので、変な時間帯がぽこっとひまになることがあるんです。あの日は夕方にまたミナミの取材先まで戻って、寝台列車で帰ったんですからね。夜は大阪の味の勉強と称して、著者とお寿司とおでんで飲んでたのはここだけの話ですぞ。

ここんとこタイトなスケジュールで動いているのは、会社のフロアの大規模なレイアウト変更があるため本を棚から出したり箱に詰めたり台車で運んだり腰を痛めたりしていたのと、今月発売の『月刊専門料理』に出張コラムを1本書いてたせいもありまして。修業中の若い料理人さんに向けて、役立つ本を12冊薦めるという企画です。独立開業特集号だと聞いてたもんで、てっきり修業を終えたオーナーシェフ向けの本を案内するのと勘違いしてたこともあり、時間切れでなんだか不完全燃焼な仕上がりになっちゃった。どっかのブログで紹介済みの本やこれから取り上げようと思っていた本も混じっているうえ、終始マジメを気取っております。そのくせ相変わらずみっちりぎゅう詰めで、これから料理本に親しもうっていう人には文字だらけで不親切……。